Au-dessous de cette tige, le corps central se continue en une autre portion

conique à base supérieure. Ce cône renversé, plus volumineux que

le précédent, deviendra la racine principale de

l ’arbre; c’est la radicule ou jeune racine.

Supérieurement, le corps central se termine

par un léger renflement que l’on ne voit pas

distinctement si l’on n’emploie un verre grossissant,

ou si l’on n’attend qu’il ait, pendant la

germination, pris de plus grands développements.

Dans ce renflement nommé gemm,ule, c’est-à-

dire petit bourgeon (de gemma, bourgeon), on

aperçoit extérieurement quelques petites feuilles

ou écailles inégales, qui se recouvrent les unes

les autres. Mais en fendant la gemmule suivant sa

ligne verticale médiane (fig. 5), on s’aperçoit

que son centre est occupé par le sommet atténué

de la tigelle, et que c’est sur la surface de

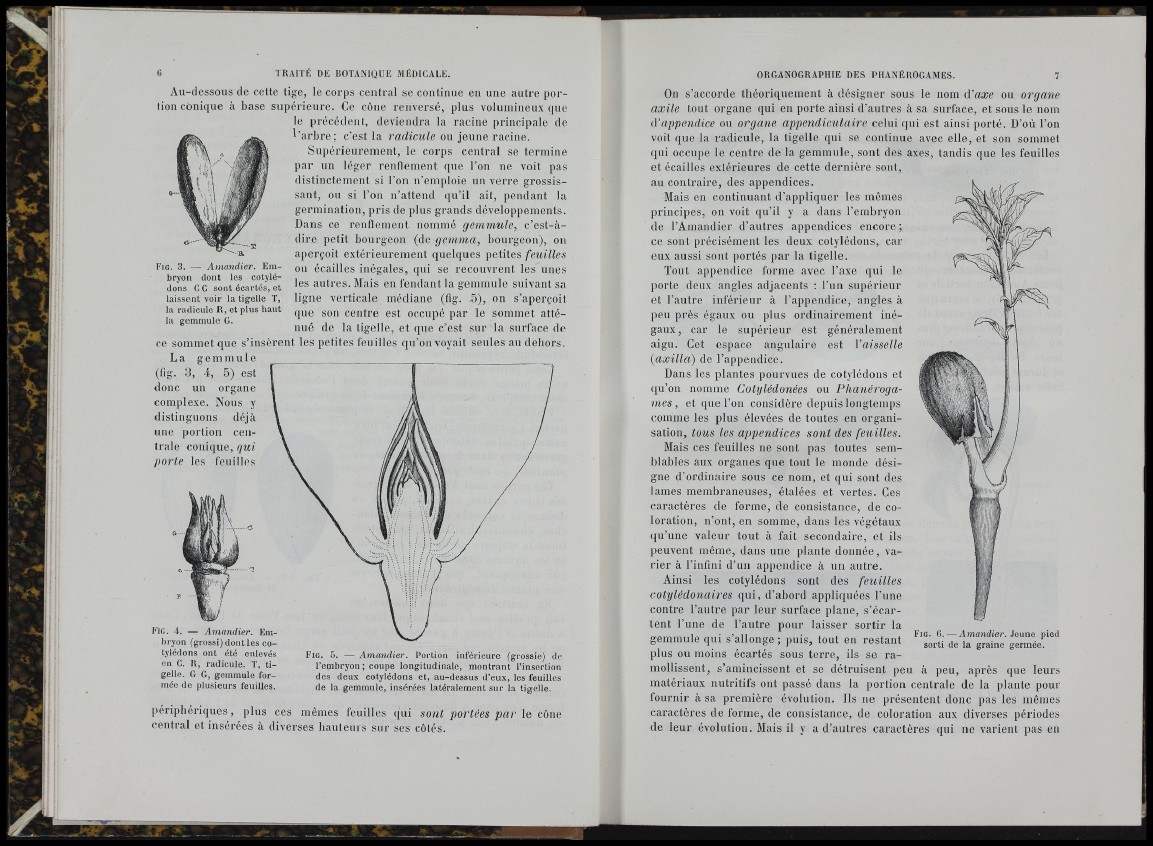

F ig . 3. — Am a n d ie r. Embryon

dont les cotylédons

C G sont écartés, et

laissent voir la tigelle T,

la radicule R, et plus haut

la gemmule G.

ce sommet que s’insèrent les petites feuilles qu’on voyait seules au dehors.

La g em m u l e

(fig. 3, 4, 5) est

donc un organe

complexe. Nous y

distinguons déjà

une portion centrale

conique, qui

porte les feuilles

Fig. 4. — Am a n d ie r. Em-

bryon (grossi) dont les cotylédons

ont été enlevés

en C. R, radicule. T, tigelle.

G G, pm m u le formée

de plusieurs feuilles.

Fig. 5. — Am a n d ie r. Portion inférieure (grossie) de

l’embryon ; coupe longitudinale, montrant l’insertion

des deux cotylédons et, au-dessus d’eux, les feuilles

de la gemmule, insérées latéralement sur la tigelle.

périphériques, plus ces mêmes feuilles qui so?it portées p a r le cône

central et insérées à diverses hauteurs sur ses côtés.

On s’accorde théoriquement à désigner sous le nom à'aæe ou organe

axile tout organe qui en porte ainsi d’autres à sa surface, et sous le nom

d’appendice ou organe appendiculaire celui qui est ainsi porté. D’où l’on

voit que la radicule, la tigelle qui se continue avec elle, et son sommet

qui occupe le centre de la gemmule, sont des axes, tandis que les feuilles

et écailles extérieures de cette dernière sont,

au contraire, des appendices.

Mais en continuant d’appliquer les mêmes

principes, on voit qu’il y a dans l’embryon

de l’Amandier d’autres appendices encore;

ce sont précisément les deux cotylédons, car

eux aussi sont portés par la tigelle.

Tout appendice forme avec l’axe qui le

porte deux angles adjacents : l’un supérieur

et l’autre inférieur à l’appendice, angles à

peu près égaux ou plus ordinairement inégaux,

car le supérieur est généralement

aigu. Cet espace angulaire est Vaisselle

(axilla) de l’appendice.

Dans les plantes pourvues de cotylédons et

qu’on nomme Cotylédonées ou Phanérogames,

et que l’on considère depuis longtemps

comme les plus élevées de toutes en organisation,

tous les appendices sont des feuilles.

Mais ces feuilles ne sont pas toutes semblables

aux organes que tout le monde désigne

d’ordinaire sous ce nom, et qui sont des

lames membraneuses, étalées et vertes. Ces

caractères de forme, de consistance, de coloration,

n’ont, en somme, dans les végétaux

qu’une valeur tout à fait secondaire, et ils

peuvent même, dans une plante donnée, varier

à l’infini d’un appendice à un autre.

Ainsi les cotylédons sont des feuilles

cotylédonaires qui, d’abord appliquées l’une

contre l’autre par leur surface plane, s’écartent

l’une de l’autre pour laisser sortir la

gemmule qui s’allonge ; puis, tout en restant

plus ou moins écartés sous terre, ils se ramollissent,

Fig. g. — Amandier. Jeune pied

sorti de la graine germée.

s’amincissent et se détruisent peu à peu, après que leurs

matériaux nutritifs ont passé dans la portion centrale de la plante pour

fournir à sa première évolution. Ils ne présentent donc pas les mêmes

caractères de forme, de consistance, de coloration aux diverses périodes

de leur évolution. Mais il y a d’autres caractères qui ne varient pas en