forme de Irondes, de fouilles, etc., comme il arrive dans les Vaucheria

(tig. 803-807), les Acetabularia, Caulerpa, Valonia (fig. 824), certaines

Mucorinées, etc.

A son premier âge, la paroi du phytocyste, encore mince, flexible

iransparente, est formée (outre la substance protoplasmique) de cellulose

pure ou à peu près. Des sels, de la silice, des matières colorantes,

etc., peuvent ensuite la pénétrer. Quand elle s’épaissit beaucoup

elle le doit en général à un dépôt de ce qu’on a appelé du ligneux, parce

(lue c’est la la matière principale qui donne au bois ses qualités. Le ligneux

est de composition ternaire, comme la cellulose, et ces deux substances

se relient l’une à l’autre par tous les intermédiaires possibles.

Les diverses espèces cbimi-

ques analogues à la cellulose,

qu’on a distinguées à tort par

des noms tirés de ceux des

éléments dans lesquels ou les

trouverait, n’ont, au point de

vue de la physiologie végétale,

aucune raison d’être conservées.

Dans les portions extérieures,

parfois très épaisses, du

phytocyste, assez souvent la

consistance du tissu diminue

beaucoup, en sorte que ces

couches extérieures sont molles,

quelquefois même presque

gélatineuses. C’est là ce qu’on

a considéré comme une matière

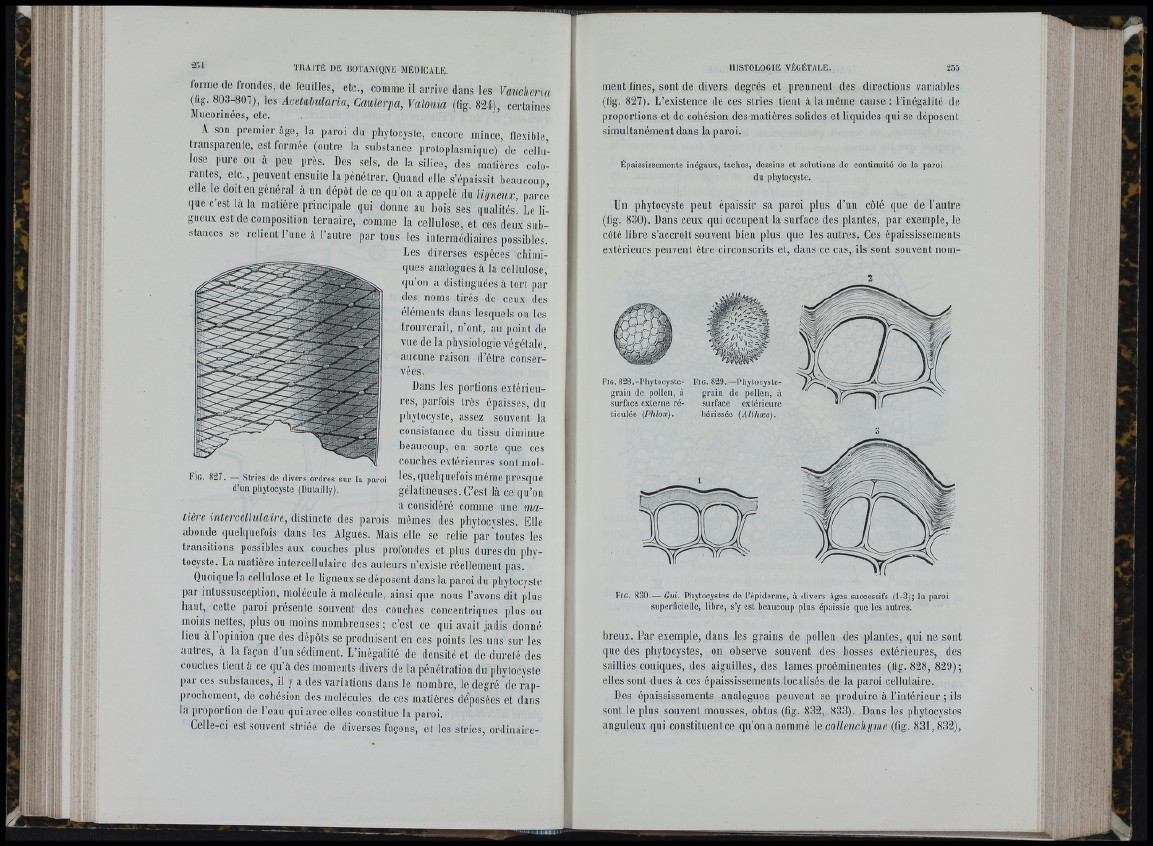

IT g. 827. — Stries de divers ordres sur la paroi

d’un phytocyste (Dutailly).

intercellulaire, distincte des parois mêmes des phytocystes. Elle

abonde quelquefois dans les Algues. Mais elle se relie par toutes les

tiansitions possibles aux couches plus profondes et plus dures du pby-

tocyste. La matière intercellulaire des auteurs n’existe réellement pas.

Quoique la cellulose et le ligneux se déposent dans la paroi du phytocyste

par intussusception, molécule a molécule, ainsi que nous l’avons dit plus

haut, cette paroi présente souvent des couches concentriques plus ou

moins nettes, plus ou moins nombreuses ; c’est ce qui avait jadis donné

lieu à 1 opinion que des dépôts se produisent en ces points les uns sur les

autres, à la façon d’un sédiment. L’inégalité de densité et de durelé des

couches tient à ce qu à des moments divers de la pénétration du phytocyste

par ces substances, il y a des variations dans le nombre, le degré de rapprochement,

de cohésion des molécules de ces matières déposées et dans

la proportion de l’eau qui avec elles constitue la paroi.

Celle-ci est souvent striée de diverses façons, et les stries, ordinaire-

t

ment fines, sont de divers degrés et prennent des directions variables

(fig. 827). L’existence de ces stries tient à la même cause : l’inégalité de

proportions et de cohésion des matières solides et liquides qui se déposent

simultanément dans la paroi.

Épaississements inégaux, taches, dessins et solutions de continuité de la paroi

du phytocyste.

Un phytocyste peut épaissir sa paroi plus d’un côté que de l’autre

(fig. 830). Dans ceux qui occupent la surface des plantes, par exemple, le

côté libre s’accroît souvent bien plus que les autres. Ces épaississements

extérieurs peuvent être circonscrits et, dans ce cas, ils sont souvent nom-

F ig . 828.-Phytocyste- FiG. 829.—Phytocystc-

grain de pollen, à grain de pollen, à

surface externe ré- surface extérieure

ticulée (Phlox). hérissée (Althæa).

F ig . 830.— Gui. Phytocystes de l’épiderme, à divers âges successifs (1-3); la paroi

superficielle, libre, s’y est beaucoup plus épaissie que les autres.

breux. Par exemple, dans les grains de pollen des plantes, qui ne sont

que des phytocystes, on observe souvent des bosses extérieures, des

saillies coniques, des aiguilles, des lames proéminentes (fig. 828, 829);

elles sont dues à ces épaississements localisés de la paroi cellulaire.

Des épaississements analogues peuvent se produire à l’intérieur ; ils

sont le plus souvent mousses, obtus (fig. 832, 833). Dans les phytocystes

anguleux qui constituentce qu’onanommé le collenchyme (fig. 831,832),

l4ë'- (ij

oranaBw»»»'*'