ternes espèces, était de 25 degrés au-dessus de celle de l’air ambiant. Les

Nympbæacees ont produit, après l ’épanouissement de leurs fleurs des

.■levai,o„s de lempérature moins considé,-abIes, mais encore 1res notables.

Les Cactus, les Courges, les Tubéreuses et beaucoup d’autres fleurs sont

dans le meme cas. Il est vrai qu’alors ces fleurs absorbent une grande

quantité d oxy^ne, jusqu’à trente fois, par exemple, leur volume dans

ceitains cas et c est surtout la fécule qui subvient à ces combustions; car

dans les Aroïdees, par exemple, elle abonde avant la floraison et disparaît

presque complètement après la fécondation.

Les Cbampignons et autres Gryptogames dépourvues de cblorophylle

combinent aussi activement de l’oxygène avec leurs matériaux bydrocar-

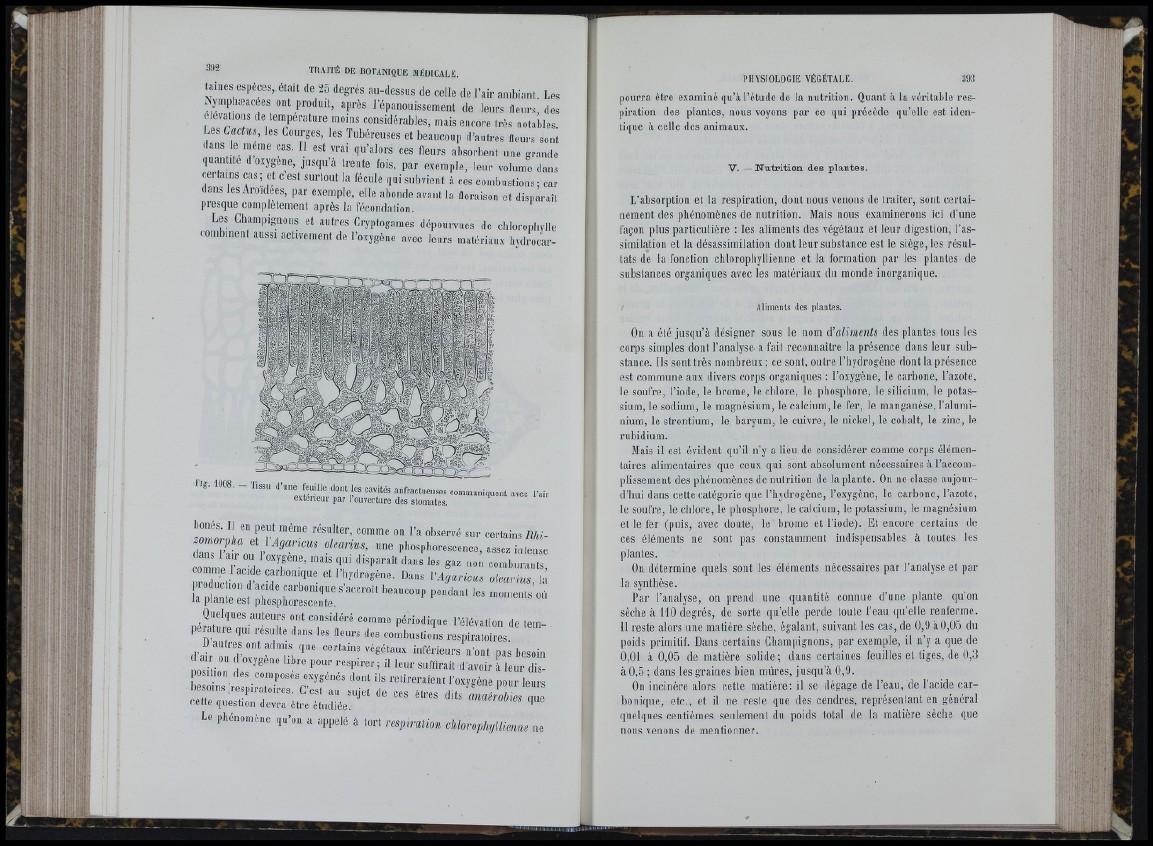

Kle. 1008. - Tiss,. (l’une feuille don, les cavités anfracli.euses eommaniqueet avec falp

exteneur par 1 ouverture des stomates.

bonós. Il en peut même résulter, comme on l'a observé sur certains RMi

Z 7 l \ ë ^ oosez intense

dans I a r ou I „xjgeue, mats qu, disparaît daus les gaz non comburants

mme l acide cai-bomque et l’iiydrogène. Dans VAgar ims olearius i l

1 ? * ! ; 7 s ? ?h„ '("(‘"OOOP pendant la plante est phosphorescente. les monients’où

Quelques auteurs ont considéré comme périodique l’élévation de temperature

q,„ r ésy te dans les fleurs des c o /b u s l i„ l r e sp ir a t/rL

d’air ? , 7 Z inférieurs n’ont pas besoin

? e r ; k r d : : : : 7 ? :k d 7 e!"^^^ " -

Le phenomene qu’on a appelé à tort respiration chlorophyllienne ne

pourra être examiné qu’à l’étude de la nutrition. Quant à la véritable respiration

des plantes, nous voyons par ce qui précède qu’elle est identique

à celle des animaux.

V. — Nutrition des plantes.

L’absorption et la respiration, dont nous venons de traiter, sont certainement

des phénomènes de nutrition. Mais nous examinerons ici d’une

façon plus particulière : les aliments des végétaux et leur digestion, l’assimilation

et la désassimilation dont leur substance est le siège, les résultats

de la fonction chlorophyllienne et la formation par les plantes de

substances organiques avec les matériaux du monde inorganique.

Aliments des plantes.

On a été jusqu’à désigner sous le nom d’aliments des plantes tous les

corps simples dont l’analyse- a fait reconnaître la présence dans leur substance.

Ils sont très nombreux; ce sont, outre l’hydrogène dont la présence

est commune aux divers corps organiques : l’oxygène, le carbone, l’azote,

le soufre, l’iode, le brome, 1e chlore, le phosphore, le silicium, le potassium,

le sodium, le magnésium, le calcium, le fer, le manganèse, l’aluminium,

le strontium, le baryum, le cuivre, le nickel, le cobalt, le zinc, le

rubidium.

Mais il est évident qu’il n’y a lieu de considérer comme corps élémentaires

alimentaires que ceux qui sont absolument nécessaires à l’accomplissement

des phénomènes de nutrition de la plante. On ne classe aujourd

’hui dans cette catégorie que l’hydrogène, l’oxygène, le carbone, l’azote,

le soufre, le chlore, le phosphore, le calcium, le potassium, le magnésium

et le fer (puis, avec doute, le brome et l’iode). Et encore certains de

ces éléments ne sont pas constamment indispensables à toutes les

plantes.

On détermine quels sont les éléments nécessaires par l ’analyse et par

la synthèse.

Par l’analyse, on prend une quantité connue d’une plante qu’on

sèche à ilO degrés, de sorte qu’elle perde toute l’eau qu’elle renferme.

11 reste alors une matière sèche, égalant, suivant les cas, de 0,9 à 0,05 du

poids primitif. Dans certains Cbampignons, par exemple, il n’y a que de

0,01 à 0,05 de matière solide; daus certaines feuilles et tiges, de 0,3

à 0,5 ; dans les graines bien mûres, ju sq u ’à 0,9.

On incinère alors cette matière; il se dégage de l’eau, de l’acide carbonique,

etc., et il ne reste que des cendres, représentent en général

quelques centièmes seulement du poids total de la matière sèche que

nous venons de mentionner.