© i'l

4

i 1

■M

\*

fi'/

4 4Î

, <;ï|}

I 4'

;

sarmenteuses, s’appuyant sur les arbres voisins, dont elles atteignent le

sommet, en se ramifiant peu, vertes, cbargées de poils glanduleux. Les

feuilles alternes, distantes, ont un long pétiole et un limbe qui devient

aussi très grand, suborbiculaire, cordé à la base, mince et peu résistant,

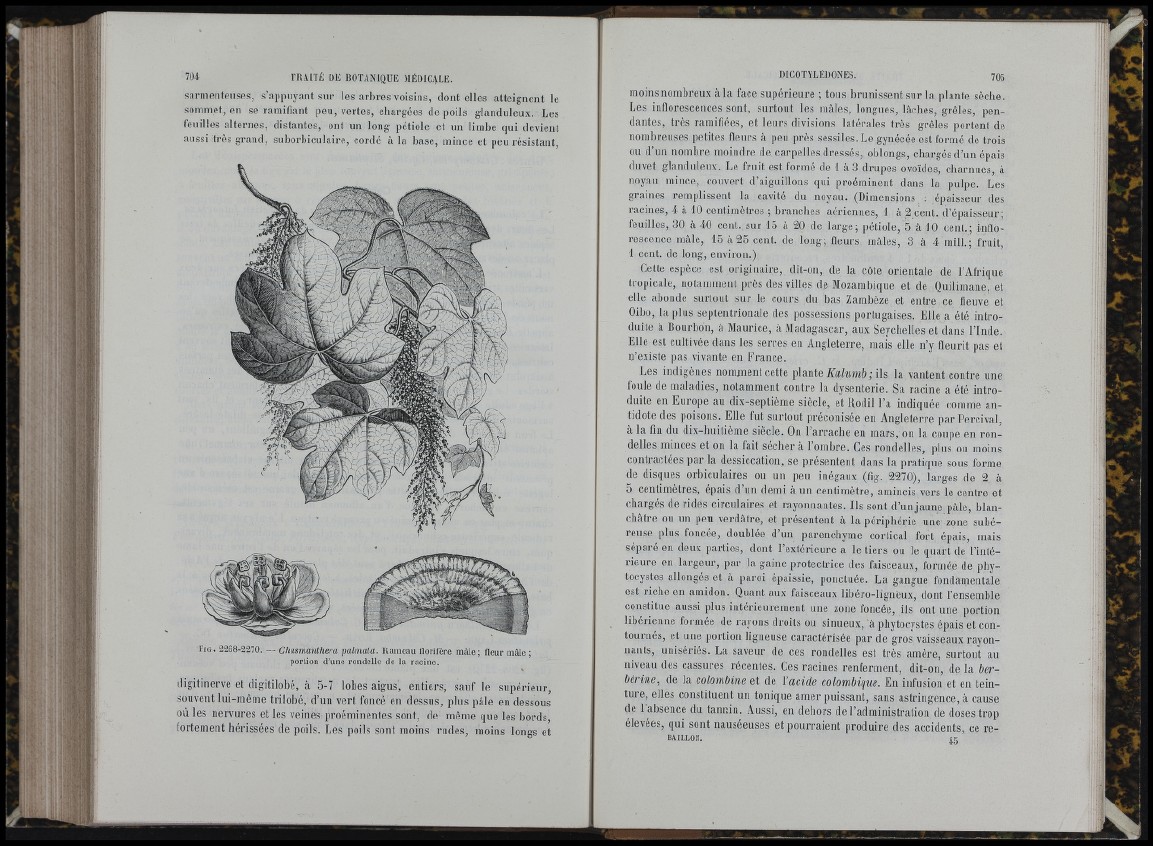

Fig . 2268-2270. — Chasmanthera patmata. Bameau llorilère mâle; fleur mâle;

portion d’une rondelle de la racine.

digitinerve et digitilobé, à 5-7 lobes aigus, entiers, sauf le supérieur,

souvent lui-même trilobé, d’un vert foncé en dessus, plus pâle en dessous

où les nervures et les veines proéminentes sont, de même que les bords,

fortement bérissées de poils. Les poils sont moins rudes, moins longs et

r

moins nombreux â l a face supérieure ; tous brunissent sur la plante sècbe.

Les inflorescences sont, surtout les mâles, longues, lâcbes, grêles, pendantes,

très ramifiées, et leurs divisions latérales très grêles portent de

nombreuses petites fleurs â peu près sessiles. Le gynécée est formé de trois

ou d’un nombre moindre de carpelles dressés, oblongs, cbargés d’un épais

duvet glanduleux. Le fruit est formé de 1 â 3 drupes ovoïdes, cliarnues, â

noyau mince, couvert d’aiguillons qui proéminent dans la pulpe. Les

graines remplissent la cavité du noyau. (Dimensions : épaisseur des

racines, 4 â 10 centimètres ; brandies aériennes, 1 â 2,cent. d’épaisseur;

feuilles, 30 â 40 cent, sur 15 â 20 de large; pétiole, 5 â 10 cent,; inflorescence

mâle, 15 â 25 cent, de long; fleurs mâles, 3 â 4 mill.; fruit,

1 cent, de long, environ.)

Cette espèce est originaire, dit-on, de la côte orientale de l’Afrique

tropicale, notamment près des villes de Mozambique et de Quilimane, et

elle abonde surtout sur le cours du bas Zambèze et entre ce fleuve et

Oibo, la plus septentrionale des possessions portugaises. Llle a élé introduite

â Bourbon, â Maurice, â Madagascar, aux Seycbelles et dans l’Inde.

Llle est cultivée dans les serres en Angleterre, mais elle n’y fleurit pas et

n’existe pas vivante en Lrance.

Les indigènes nomment cette plante Kalumb ; ils la vantent contre une

foule de maladies, notamment contre la dysenterie. Sa racine a été introduite

en Lurope au dix-septième siècle, et Rodil l ’a indiquée comme antidote

des poisons. Llle fut surtout préconisée en Angleterre parPercival,

â la fin du dix-buitième siècle. On l’arracbe en mars, on la coupe en rondelles

minces et on la fait séclier â l ’ombre. Ces rondelles, plus ou moins

contractées par la dessiccation, se présentent dans la pratique sous forme

de disques orbiculaires ou uu peu inégaux (fig. 2270), larges de 2 â

5 centimètres, épais d’un demi â un centimètre, amincis vers le centre et

chargés de rides circulaires et rayonnantes. Ils sont d’unjaune pâle, blanchâtre

ou un peu verdâtre, et présentent â la périphérie une zone subéreuse

plus foncée, doublée d’un parenchyme cortical fort épais, mais

séparé en deux parties, dont l’extérieure a le tiers ou le quart de l’intérieure

en largeur, par la gaine protectrice des faisceaux, formée de phytocystes

allongés et â paroi épaissie, ponctuée. La gangue fondarnentale

est riche en amidon. Quant aux faisceaux libéro-ligneux, dont l’ensemble

constitue aussi plus intérieurement une zone foncée, ils ont une portion

libérienne formée de rayons droits ou sinueux, a phytocystes épais et contournés,

et une portion ligneuse caractérisée par de gros vaisseaux rayonnants,

unisériés. La saveur de ces rondelles est très amère, surtout au

niveau des cassures récentes. Ces racines renferment, dit-on, de la berbérine,

de la colombine et de Yacide colombique. Ln infusion et en teinture,

elles constituent un tonique amer puissant, sans astringence, â cause

de 1 absence du tannin. Aussi, en debors de l’administration de doses trop

élevées, qui sont nauséeuses et pourraient produire des accidents, ce re-

BAILLOn. 4 ,5