mime. Le pollen, dit alors en masse, se rencontre principalement chez la

plupart des Orchidées (fig. 363, 364) et les Asclépiadées (fig. 362, 956).

Ou bien, elles se détruisent et se résorbent,

de façon que les grains deviennent indépendants.

C’est là le cas le plus ordinaire, celui

dans lequel le pollen est dit pulvérulent. Mais

assez souvent alors, les divers grains qui constituent

celte poussière pollinique peuvent être

reliés entre eux par de très minces filaments

qu’on considère comme des restes de la paroi

des cellules mères.

Chaque grain de pollen est composé d’un

phytoblaste qui renferme au moins un noyau

et qui devient finalement le liquide fécondant

dit fovilla, et d’une enveloppe double, dont la

couche extérieure se nomme exhyménine ou

Fig. 956. — Asclepias curassa-

vica. Pollen en masse.

exine, tandis que la couche intérieure a reçu le nom de endhyménine

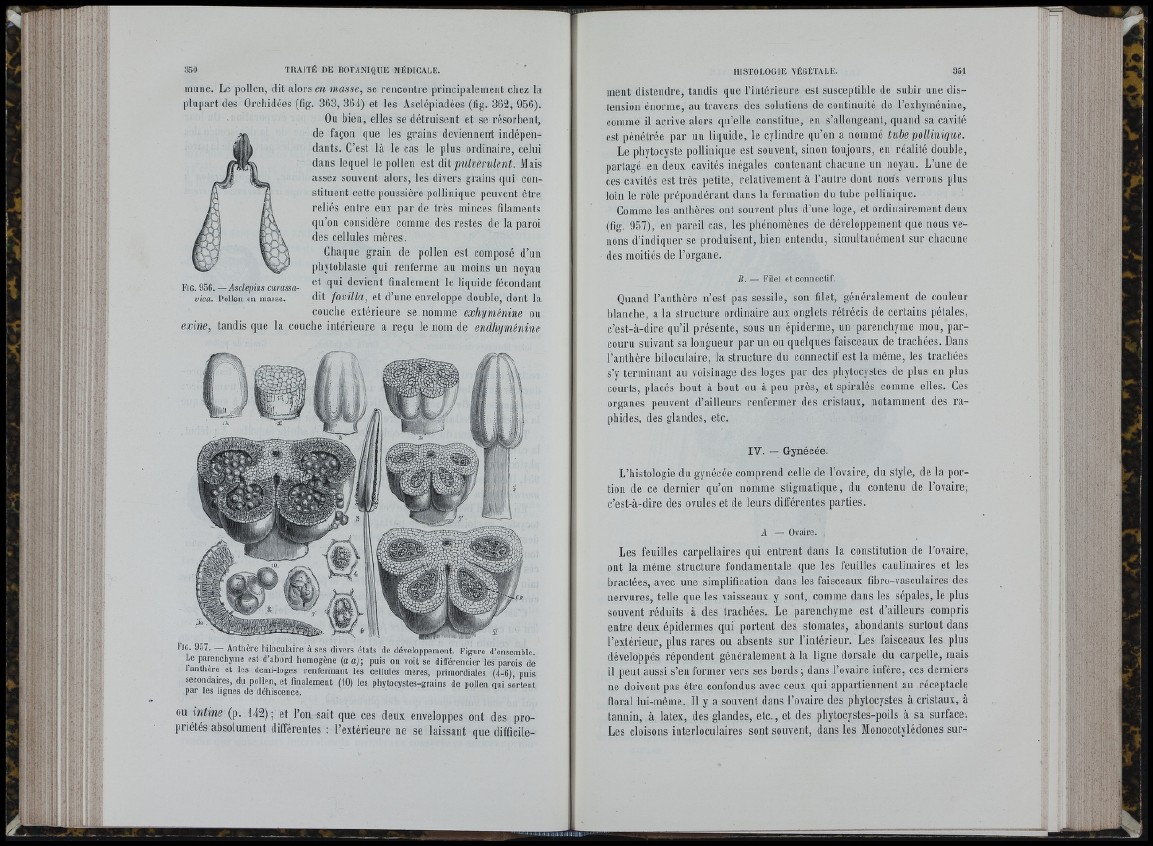

l‘ JG. 907. — Anthère biloculaire à ses divers états de développement. Figure d’ensemble.

Le parenchyme est d’abord homogène {a a)-, puis on voit se différencier les parois de

1 anthère et les demi-loges renfermant les cellules mères, primordiales (4-6), puis

secondaires, du pollen, et finalement (10) les phytocystes-grains de pollen qui sortent

par les lignes de déhiscence.

OU intine (p. 142); et Ton sait que ces deux enveloppes ont des propriétés

absolument différentes : l’extérieure ne se laissant que difficilement

distendre, tandis que l’intérieure est susceptible de subir une distension

enorme, au travers des solutions de continuité de l’exhyménine,

comme il arrive alors qu’elle constitue, en s’allongeant, quand sa cavité

est pénétrée par un liquide, le cylindre qu’on a nommé tube pollinique.

Le phytocyste pollinique est souvent, sinon toujours, en réalité double,

partagé en deux cavités inégales contenant cbacune un noyau. L’une de

ces cavités est très petite, relativement à l ’autre dont nous verrons plus

loin le rôle prépondérant dans la formation du tube pollinique.

Comme les anthères ont souvent plus d’une loge, et ordinairement deux

(fig. 957), en pareil cas, les pliénomènes de développement que nous venons

d’indiquer se produisent, bien entendu, simultanément sur cbacune

des moitiés de l’organe.

B. — Filet et connectif.

Quand l’anthère n’est pas sessile, son filet, généralement de couleur

blanche, a la structure ordinaire aux onglets rétrécis de certains pétales,

c’est-à-dire qu’il présente, sous un épiderme, un parenchyme mou, parcouru

suivant sa longueur par un ou quelques faisceaux de trachées. Dans

l’anthère biloculaire, la structure du connectif est la même, les trachées

s’y terminant au voisinage des loges par des phytocystes de plus en plus

courts, placés bout à bout ou à peu près, et spiralés comme elles. Ces

organes peuvent d’ailleurs renfermer des cristaux, notamment des ra phides,

des glandes, etc.

IV. — Gynécée.

L’histologie du gynécée comprend celle de l’ovaire, du style, de la portion

de ce dernier qu’on nomme stigmatique, du contenu de l’ovaire,

c’est-à-dire des ovules et de leurs différentes parties.

A — Ovaire.

Les feuilles carpellaires qui entrent dans la constitution de l’ovaire,

ont la même structure fondamentale que les feuilles caulinaires et les

bractées, avec une simplification dans les faisceaux fibro-vasculaires des

nervures, telle que les vaisseaux y sont, comme dans les sépales, le plus

souvent réduits à des trachées. Le parenchyme est d’ailleurs compris

entre deux épidermes qui portent des stomates, abondants surtout dan^

l ’extérieur, plus rares ou absents sur l’intérieur. Les faisceaux les plus

développés répondent généralement à la ligne dorsale du carpelle, mais

il peut aussi s’en former vers ses bords; dans l’ovaire infère, ces derniers

ne doivent pas être confondus avec ceux qui appartiennent au réceptacle

floral lui-même. Il y a souvent dans l’ovaire des pbytocystes à cristaux, à

tannin, à latex, des glandes, etc., et des phytocystes-poils à sa surface.

Les cloisons interloculaires sont souvent, dans les Monocotylédones sur