les premières le point végétatif est unique, représenté par le phytocyste

terminal (p. 308, 334).

Dans les Phanérogames, les racines s’accroissent, non par leur sommet,

mais dans un espace qui en est voisin. Oldert l’a fixé, à l’aide de marques

équidistantes tracées sur une jeune racine, à une ligne au plus au-dessus

du sommet. D’autres ont considéré cette longueur comme plus considérable

et égale même pour certaines espèces à un centimètre environ.

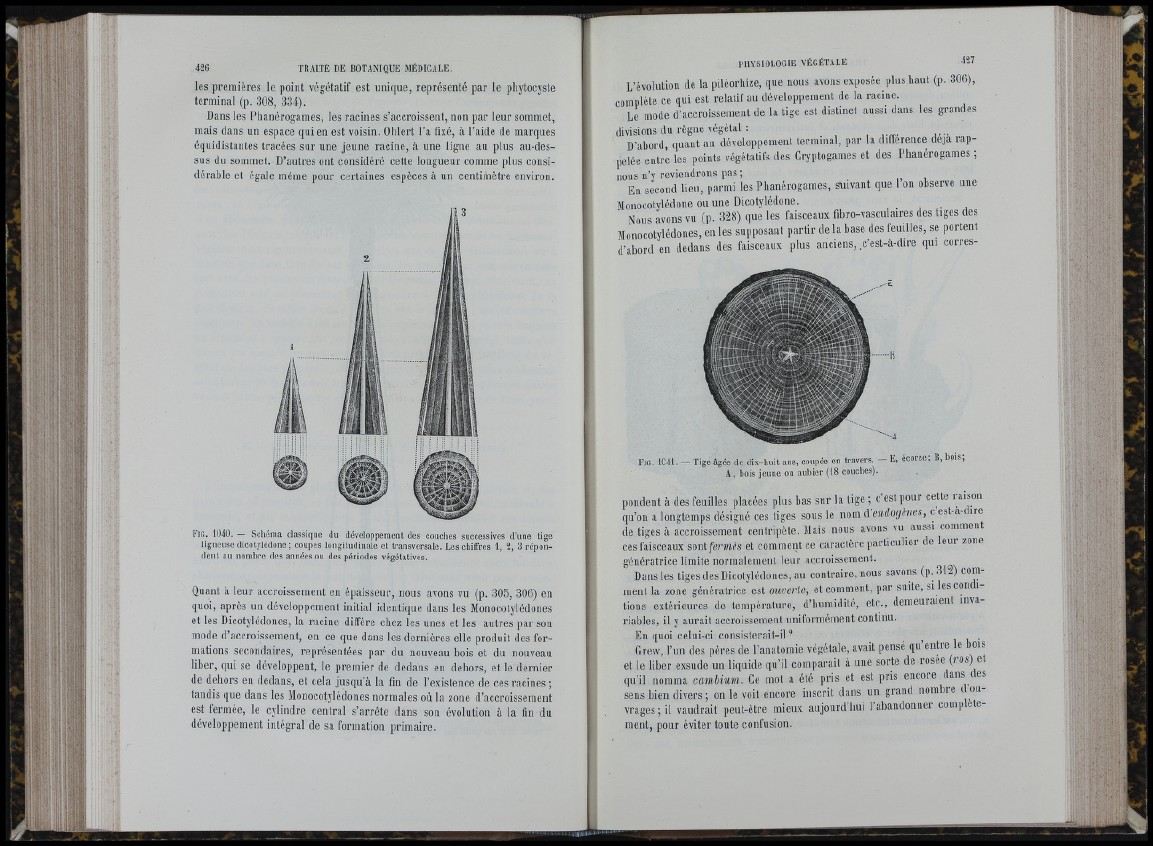

FiG. 1040. — Schéma classique du développemeut des couches successives d’une tige

ligneuse dicotylédone; coupes longitudinale et transversale. Les chiffres 1, 2, 3 répondent

au nombre des années ou des périodes végétatives.

Quant à leur accroissement en épaisseur, nous avons vu (p. 305, 306) en

quoi, après un développement initial identique dans les Monocotylédones

et les Dicotylédones, la racine diffère chez les unes et les autres par son

mode d’accroissement, en ce que dans les dernières elle produit des formations

secondaires, représentées par du nouveau bois et du nouveau

liber, qui se développent, le premier de dedans en dehors, et le dernier

de dehors en dedans, et cela jusqu’à la fin de l’existence de ces racines ;

tandis que dans les Monocotylédones normales où la zone d’accroissement

est fermée, le cylindre central s’arrête dans son évolution à la fin du

développement intégral de sa formation primaire.

L’évolution de la piléorhize, que nous avons exposée plus haut (p. 306),

complète ce qui est relatif au développement de la racine.

Le mode d’accroissement de la tige est distinct aussi dans les grandes

divisions du règne végétal .

D’abord, quant au développement terminal, par la difference deja rappelée

entre les points végétatifs des Cryptogames et des Phanérogames ;

nous n ’y reviendrons pas;

En second lieu, parmi les Phanérogames, suivant que 1 on observe une

Monocotylédone ou une Dicotylédone. . , • «

Nous avons vu (p. 328) que les faisceaux fibro-vasculaires des tiges des

Monocotylédones, en les supposant partir de la base des teudles, se portent

d’abord en dedans des faisceaux plus anciens, .c’est-à-dire qui corres-

FiG. iC41. — Tige âgée de dix-huit ans, coupée cn travers. — E, écorce; B, bois;

A, bois jeune ou aubier (18 couches).

pondent à des feuilles placées plus bas sur la tige ; c est pour cette raison

qu’on a longtemps désigné ces tiges sous le nom d endogènes, c est-à- ire

de tiges à accroissement centripète. Mais nous avons vu aussi comment

ces faisceaux sont fermés et commentée caractère particulier de leui zone

génératrice limite normalement leur accroissement.

Dans les tiges des Dicotylédones, au contraire, nous savons (p. 31 ) corn

ment la zone génératrice est ouverte, et comment, par suite, si lescon i-

tions extérieures de température, d’humidité, etc., demeuraient inva

riables, il y aurait accroissement uniformément continu.

En quoi celui-ci consisterait-il? ^ i b •

Grew, l’un des pères de l’anatomie végétale, avait pensé qu’entre le bois

et le liber exsude un liquide qu’il comparait à une sorte de rosée (î os) et

cju’il nomma cambium. Ce mot a été pris et est pris encore dans es

sens bien divers ; on le voit encore inscrit dans un grand nombre ou

vrages ; ¡1 vaudrait peut-être mieux aujourd’hui l’abandonner complète

ment, pour éviter toute confusion.