• i 'M'

V\ë-. :

|?fî

Ili"

i; :/ I N

Ip , 'i 'iü ‘ if Y 1^1,

,Sf -G,

i X !|

mh .r:';

i.

■■

*' ’i I >

Mí líl

», ■) :*’ I: . •

; j '■

•; J

régions intermédiaires à la base et au sommet (fig. 415, 417-422): ce qui

indique que la gynobasie est due à un inégal accroissement des deux bords

opposés de l’ovaire, l’interne demeurant généralement stationnaire. On

observe un fait analogue dans les ovules dits anatropes et campylotropes.

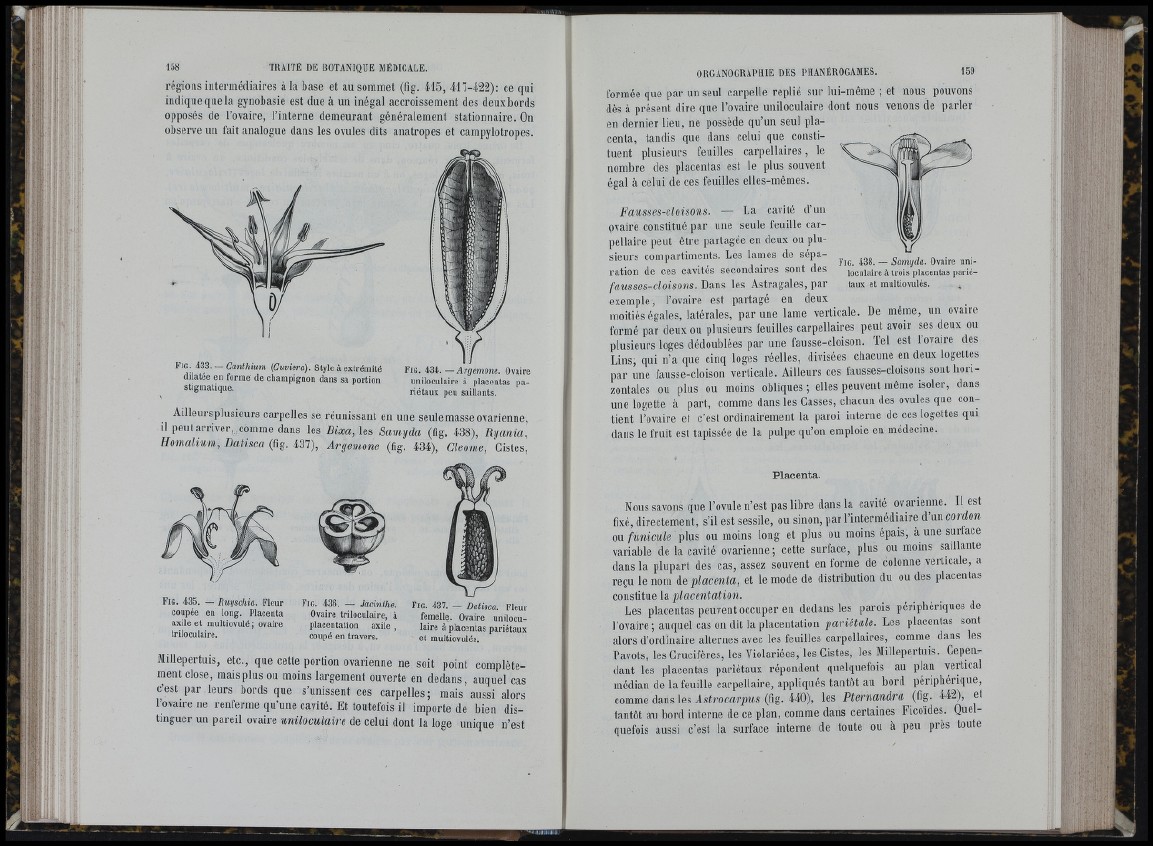

F ig . i33. ~ Cant Ilium (Cuviera). Style à extrémité

ditatée en formé de champignon dans sa portion

stigmatique.

Fig. 434. — Argemone. Ovaire

uniloculaire à placentas pariétaux

peu saillants.

Ailleursplusieurs carpelles se réunissant en une seulemasse ovarienne,

il peut arriver, comme dans les Bixa, les S amyda (fig. 438), Ryania,

Homa h um, Datisca (fig. 437), Argemone (fig. 434), Cleome, Cistes,

Fig. 435. — Ruyschia. Fleur

coupée en long. Placenta

axile et multiovulé; ovaire

triloculaire.

Fig. 436. — Jacinthe.

Ovaire triloculaire, à

placentation axile ,

coupé en travers.

Fig. 437. — Datisca. Fleur

femelle. Ovaire uniloculaire

à placentas pariétaux

et multiovulés.

Millepertuis, etc., que cette portion ovarienne ne soit point complètement

close, mais plus ou moins largement ouverte en dedans, auquel cas

c’est par leurs bords que s’unissent ces carpelles ; mais aussi alors

l’ovaire ne renferme qu’une cavité. Et toutefois il importe de bien distinguer

un pareil ovaire uniloculaire de celui dont la loge unique n’est

159

formée que par un seul carpelle replié sur lui-même ; et nous pouvons

dès à présent dire que l’ovaire uniloculaire dont nous venons de parler

en dernier lieu, ne possède qu’un seul placenta,

tandis que dans celui que constituent

plusieurs feuilles carpellaires , le

nombre des placentas est le plus souvent

égal à celui de ces feuilles elles-mêmes.

Fausses-cloisons. La cavité d’un

F ig . 438. — Samyda. Ovaire uniloculaire

à trois placentas pariétaux

et multiovulés.

pvaire constitué par une seule feuille carpellaire

peut être partagée en deux ou plusieurs

compartiments. Les lames de séparation

de ces cavités secondaires sont des

fausses-cloisons. Dans les Astragales, par

exemple, l’ovaire est partagé en deux

moitiés égales, latérales, par une lame verticale. De même, un ovaire

formé par deux ou plusieurs feuilles carpellaires peut avoir ses deux ou

plusieurs loges dédoublées par une fausse-cloison. Tel est 1 ovaire des

Lins, qui n ’a que cinq loges réelles, divisées cbacune en deux logettes

par une fausse-cloison verticale. Ailleurs ces fausses-cloisons sont horizontales

ou plus ou moins obliques ; elles peuvent même isoler, dans

une logette à part, comme dans les Casses, chacun des ovules que contient

l’ovaire et c’est ordinairement la paroi interne de ces logettes qui

dans le fruit est tapissée de la pulpe qu’on emploie en médecine.

Placenta.

Nous savons que l’ovule n’est pas libre dans la cavité ovarienne. Il est

fixé, directement, s’il est sessile, ou sinon, par l’intermédiaire d’un cordon

ou funicule plus ou moins long et plus ou moins épais, à une surface

variable de la cavité ovarienne ; cette surface, plus ou moins saillante

dans la plupart des cas, assez souvent en forme de colonne verticale, a

reçu le nom de placenta, et le mode de distribution du ou des placentas

constitue la placentation.

Les placentas peuvent occuper en dedans les parois périphériques de

l’ovaire ; auquel cas on dit la placentation pariétale. Les placentas sont

alors d’ordinaire alternes avec les feuilles carpellaires, comme dans les

Pavots, les Crucifères, les Yiolariées, les Cistes, les Millepertuis. Cependant

les placentas pariétaux répondent quelquefois au plan vertical

médian de la feuille carpellaire, appliqués tantôt au bord périphérique,

comme dans les (fig. 440), les Pternandra (fig. 442), et

tantôt an bord interne de ce plan, comme dans certaines Ficoïdes. Quelquefois

aussi c’est la surface interne de toute ou à peu près toute