■ i !

>/■

i

5^8 TliAITÉ DE BOTANIQUE MÉDICALE.

(Robiquel), et. qui représente près d’un dixième du poids de Técorce. On y

trouve aussi uu principe amer.

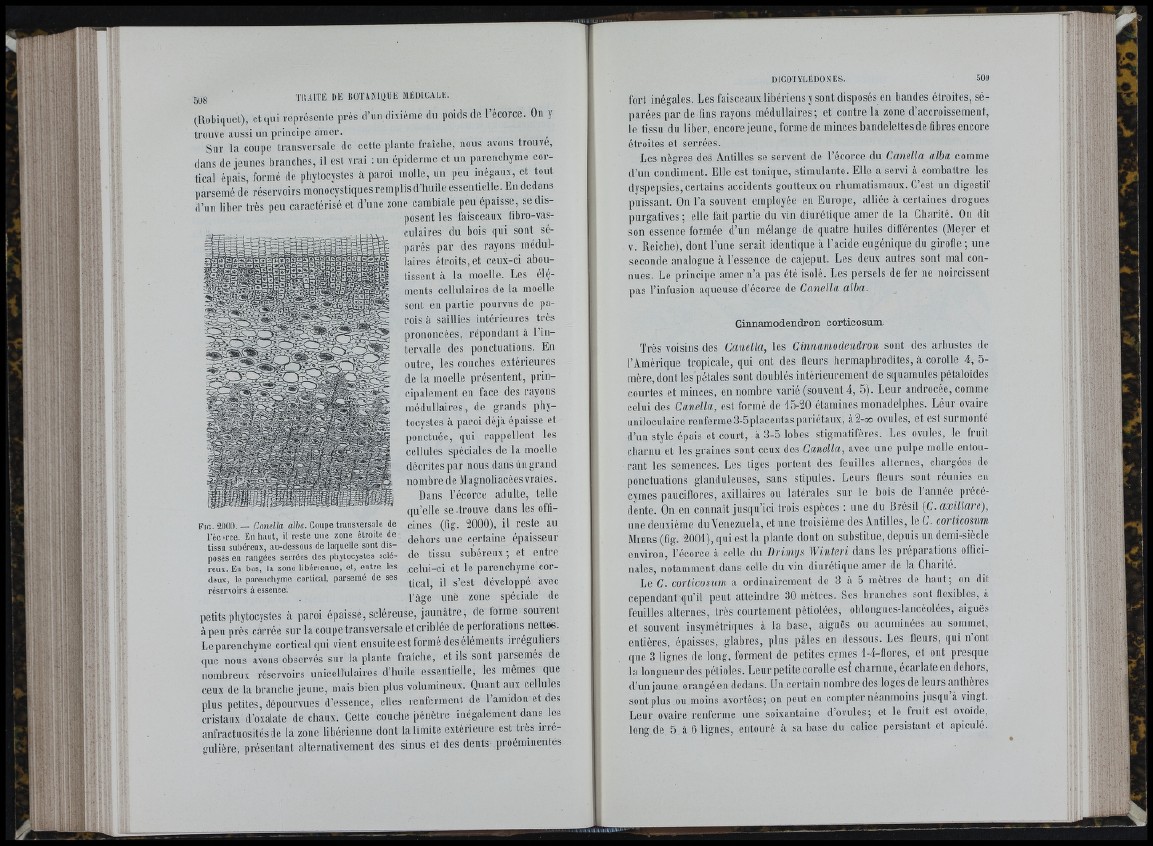

Sur la coupe transversale de cette plante fraîcbe, nous avons trouve,

dans de jeunes brandie s, il est vrai : un épiderme et un parencbyme cortical

épais, formé de pbytocystes à paroi molle, un peu inégaux et tout

parsemé de réservoirs m o n o c y s t i q u e s remplis d’buile essentielle. En dedans

d’un liber très peu caractérisé et d’une zone cambiale peu épaisse, se disposent

les faisceaux fibro-vasculaires

du bois qui sont séparés

par des rayons médullaires

étroits, et ceux-ci aboutissent

à la moelle. Les élri

ments cellulaires de la moelle

sont en partie pourvus de parois

à saillies intérieures très

prononcées, répondant à l ’intervalle

des ponctuations. En

outre, les coucbes extérieures

de la moelle présentent, principalement

en face des rayons

médullaires, de grands pbytocystes

à paroi déjà épaisse et

ponctuée, qui rappellent les

cellules spéciales de la moelle

décrites par nous dans un grand

nombre de Magnoliacées vraies.

Dans Técorce adulte, telle

qu’elle se .trouve dans les officines

(fig. 2000), il reste au

dehors une certaine épaisseur

de tissu subéreux; et entre

.celui-ci et le parenchyme cortical,

il s’est développé avec

Tâge une zone spéciale de

F i g . 2000. — Canella alba. Coupe transversale de

l e o r c e . Eu haut, il reste une zone étroite de

tissu subéreux, au-dessous de Iaf[uelie sont disposés

en rangées serrées des phytocystes scléreux.

En bas, la zone libérienne, et, entre les

deux, le parenchyme cortical, parsemé de ses

réservoirs à essence.

petits pbytocystes â paroi épaisse, scléreuse, jaunât re, de forme souvent

à peu près carrée sur la coupe transversale et criblée de perlorations nettes.

Le parenchyme cortical qui vient ensuite est formé des éléments irréguliers

que nous avons observés sur la plante fraîcbe, et ils sont parsemés de

nombreux réservoirs unicellulaires d’huile essentielle, les mêmes que

ceux de la branche jeune, mais bien plus volumineux. Quant aux cellules

plus petites, dépourvues d’essence, elles lenferment de Tamidou et des

cristaux d’oxalate de chaux. Gette couche pénètre inégalement dans les

anfractuosités de la zone libérienne dont la limite extérieure est très irrégulière,

présertanl alternativement des sinus et des dents proéminentes

DICOTYLÉDONES. 509

fort inégales. Les faisceaux libériens y sont disposés en bandes étroites, séparées

par de fins rayons médullaires; et contre la zone d’accroissement,

le tissu du liber, encore jeune, forme de minces bandelettes de fibres encore

étroites et serrées.

Les nègres des Antilles se servent de Técorce du Canella alba comme

d’un condiment. Elle est tonique, stimulante. Elle a servi à combattre les

dyspepsies, certains accidents goutteux ou rhumatismaux. C’est nn digestif

puissant. On Ta souvent employée en Europe, alliée à certaines drogues

purgatives; elle fait partie du vin diurétique amer de la Charité. On dit

son essence formée d’un mélange de quatre huiles différentes (Meyer et

V . Reiche), dont Tune serait identique à Tacide eugénique du girofle ; une

seconde analogue à Tessence de cajeput. Les deux autres sont mal connues.

Le principe ame rn ’a pas été isolé. Les persels de fer ne noircissent

pas l ’infusion aqueuse d’écorce de Canella alba.

C i n n a m o d e n d r o n c o r t i c o s n m .

Très voisins des Canella, les Cinnamodendron sont des arbustes de

l’Amérique tropicale, qui ont des fleurs hermaphrodites, a corolle 4, 5-

mère,dont les pétales sont doublés intérieurement de squamules pétaloïdes

courtes et minces, en nombre varié (souvent 4, 5). Leur androcée, comme

celui des Canella, est formé de 15-20 étamines monadelphes. Léur ovaire

uniloculaire renferme 3-5placentas pariétaux, à2-oo ovules, et est surmonté

d’un style épais et court, à 3-5 lobes stigmatifères. Les ovules, le fruit

charnu et les graines sont ceux des Canella, avec une pulpe molle entourant

les semences. Les tiges portent des feuilles alternes, chargées de

ponctuations glanduleuses, sans stipules. Leurs lleurs sont réunies en

cymes pauciffkes, axiliaires on latérales sur le bois de Tannée précédente.

On en connaît jusqu’ici trois espèces : une du Brésil {C. axillare),

une deuxième duVeiiezuela, et une troisième des Antilles, le 6. corticosnm

M i e r s (fig. 2001), qui est la plante dont on substitue, depuis nn demi-siècle

environ, Técorce â celle dn Drimys Winteri dans les préparations officinales,

notamment dans celle du vin diurétique amer de la Charité.

Le C. corticosnm a ordinairement de 3 a 5 mètres de baut ; on dit

cependant qu’il peut atteindre 30 mètres. Ses branches sont flexibles, a

feuilles alternes, très courtement pétiolées, oblongues-lancéolées, aiguës

et souvent iiisymétriqnes à la base, aiguës on acnminées au sommet,

entières, épaisses, glabres, plus pâles en dessous. Les fleurs, qui n ont

que 3 lignes de long, forment de petites cymes 1-4-ilores, et ont presque

la longueur des pétioles. Leur petite corolle esi charnue, écarlate en dehors,

d’un jaune orangé en dedans. Un certain nombre des loges de leurs anthères

sont plus ou moins avortées; on peut en compter néanmoins jusqii à vingt.

Leur ovaire renferme une soixantaine d’ovules; et le fruit est ovoïde,

long de 5 à 6 lignes, entouré â sa base du calice persistant et apiculé.

T

■/î

î ¡s:

;î ; A r

d