f

I

A u

i, ! f. .u

:|S k î ù

I. — Matières tanniques.

Un certain nombre de glucosides, plus ou moins analogues au tannin

se rencontrent dans les pbytocysles de beaucoup de plantes

et leur donnent des propriétés astringentes. Ces pbytocystes sont quelquefois

spéciaux. On les colore en noir plus ou moins violacé en les traitant

par un sel de fer. Le tannin est formé par le protoplasma, mais il

est dissous par la sève cellulaire et transporté par elle à des distances

vaiiables dans la plante. Il s amasse souvent dans certaines portions des

écorces (Cbène), ou des fruits (Prunes, Pommes), puis se change, dans

ces derniers, en sucre à l’époque de la maturité Ailleurs il se triînsforme

en amidon on en d’autres corps ternaires, glucosides ou autres.

M. Trécul a donné comme’ exemples de production du taimiu les organes

de végétation des Légumineuses. En traitant ces plantes par une solution

(le sulfate de fer, il a vu de nombreux réservoirs à tannin devenir d’un

bleu plus ou moins foncé dans certaines écorces, ou en dehors du liber, ou

sur les côtés de ses faisceaux, ou même en dedans de ces faisceaux. Ailleurs

ou eu même temps, il y en a dans la moelle. On en a vu aussi dans les

éléments de 1 épiderme, du collenchyme, etc. Dans les Jeunes pousses des

Schotia,etc.,toutes les cellule s de la tige bleuissent par la macération dans

le sulfate de fer. Très ordinairement les pbytocystes à tannin qui accompagnent

les faisceaux libériens, sont disposés en séries longitudinales,

formant une sorte de vaisseau moniliforme. Ces mêmes réservoirs peuvent

contenir le latex, et il y a aussi du tannin dans les pbytocystes à latex du

Houblon, du Chanvre, du Sureau, du Bananier, etc. M. Trécul en conclut

avec raison que le taimiu, aussi bien que le latex en général, représente

un aliment de réserve pour les plantes, aliment assimilable comme le

sucre ou la fécule.

J- — Matières grasses.

On peut réunir sous ce titre les huiles, graisses et cires végétales qui

sont fabriquées par les phytoblastes et qui se déposent dans leur intérieur

ou à la surface même des pbytocystes. Les huiles se présentent sous

tonne de gouttes, ordinairement bien arrondies, fortement réfringentes

(tig. 8G3, H), disparaissant dans les dissolvants ordinaires des imÎtières

grasses, comme l’étber, ou l’alcool qui dissout incomplètement la plupart

d’entre elles. Peu volumineuses, les gouttelettes d’huile se reconnaissent

assez ordinairement à la teinte rouge foncé qu’elles prennent au contact

d nue teinture alcoolique d’Orcaiiette. Dans un grand nombre de phytoblastes

isolés (Algues, Ghampignons, etc.), les premiers corpuscules qu’on

distingue, au milieu de la gangue générale constituée par le protoplasma,

sont le plus souvent de petits amas brillants de matière grasse.

Les matières grasses solides sont des graisses ou des beurres, formant

souvent, comme les huiles elles-mêmes, des substances de réserve qui

s’accumulent dans des organes déterminés des plantes.

Ces organes peuvent être les tiges qui, dans certains arbres exotiques,

renferment des réservoirs d’huiles plus ou moins impures.

Ce sont quelquefois les fruits, dont la portion charnue renferme de

l’huile, comme dans l’Olivier, certains Lauriers (Laurus nobilis, etc.),

le Palmier africain qui produit l’huile de Palme (Eloeis guineensis).

Ce sont plus souvent les graines; et, dans ce cas, les matières grasses

se rencontrent, ou dans l’embryon, ou dans l’albumen, ou dans l’une et

l’autre de ces parties constituantes de la semence.

Les huiles de Colza, de Navette, de Gaméline, de Radis, de Cotonnier,

de Faîne (fruit du Hêtre), de Noyer, de Noisetier, d’Amandes douces ou

_■_M___Q__Q__a_o_a__a_acxDqanaCT iOPi

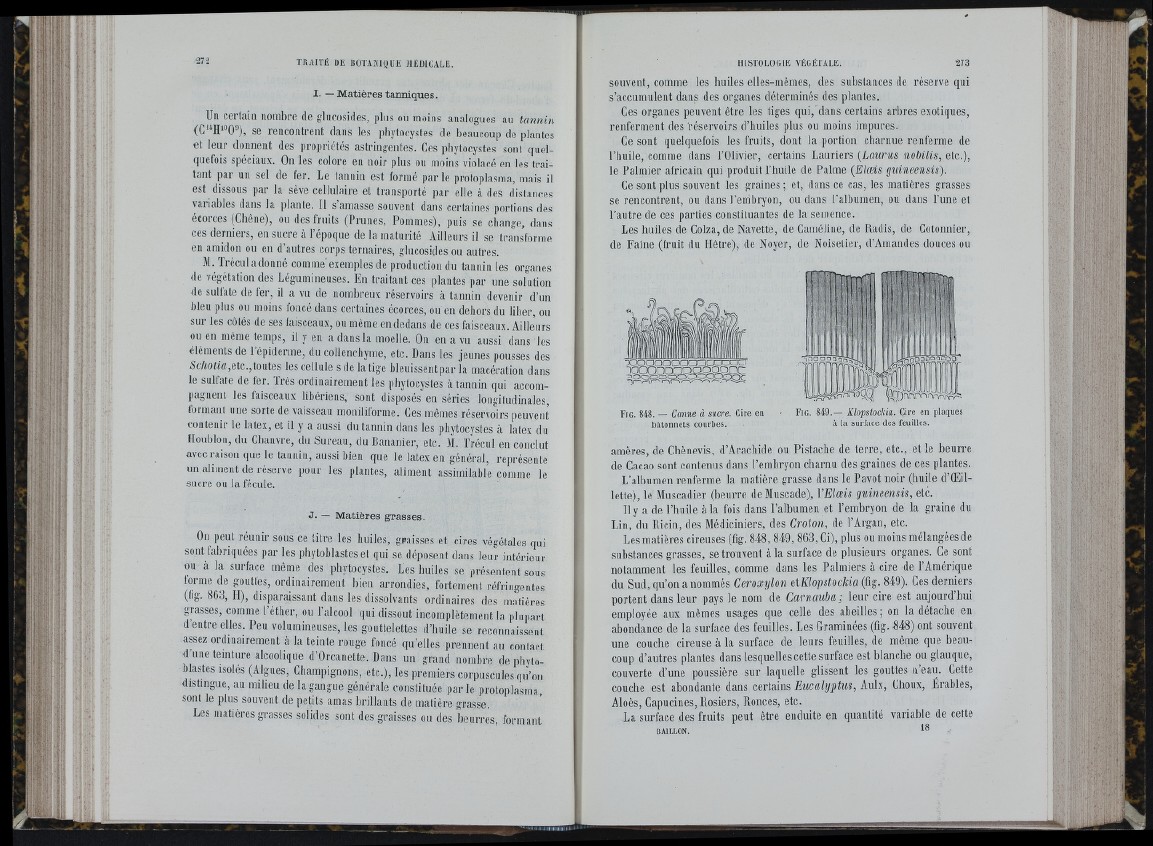

Fjg. 848. — Canne à sucre. Cire en

bâtonnets courbes.

Fig. 849.— Klopsiockia. Cire en plaques

à la surface des feuilles.

amères, de Chènevis, d’Arachide ou Pistache de terre, etc., et le beurre

de Cacao sont contenus dans l’embryon charnu des graines de ces plantes.

L’albumen renferme la matière grasse dans le Pavot noir (huile d’OEil-

lette), le Muscadier (beurre de Muscade), VEloeis guineensis, etc.

Il y a de l’huile à la fois dans l’albumen et l’embryon de la graine du

Lin, du Ricin, des Médiciniers, des Croton, de l’Argan, etc.

Les matières cireuses (fig. 848, 849, 863, Gi), plus ou moins mélangées de

substances grasses, se trouvent à la surface de plusieurs organes. Ce sont

notamment les feuilles, comme dans les Palmiers à cire de l’Amérique

du Sud, qu’on a nommés Ceroxylon etKlopstocMa (fig. 849). Ces derniers

portent dans leur pays le nom de Carnauba; leur cire est aujourd’hui

employée aux mêmes usages que celle des abeilles ; on la détache en

abondance de la surface des feuilles. Les Graminées (fig. -848) ont souvent

une couche cireuse à la surface de leurs feuilles, de même que beaucoup

d’autres plantes dans lesquelles cette surface est blanche ou glauque,

couverte d’une poussière sur laquelle glissent les gouttes a ’eaii. Cette

couche est abondante dans certains Eucalyptus, Aulx, Choux, Érables,

Aloès, Capucines, Rosiers, Ronces, etc.

La surface des fruits peut être enduite en quantité variable de cette

BAILLON. ^3

1i