' - i f

ÂlîAM. :■:»<■ t- ..

i | "

7 k !k

■ m l

:ik

71

'î.raaû

le genre Delphinium, tel que nous le comprenons, représente la forme

irrégulière des Hellébores, des Ancolies et des Nigelles, et nous étudions

d’abord un Aconit proprement dit, tel quq notre A. Napel (fig. 1138-1142,

1154-1155), l’espèce la plus connue de nos pays et celle que les médecins

y emploient couramment comme remède. Ses fleurs sont bermaphrodites.

Leur calice est formé de cinq sépales, pétaloïdes, dissemblables, disposés en

préiloraison quinconciale. Le sépale postérieur a la forme d’un capucbon

qui recouvre les deux sépales latéraux. Ceux-ci sont symétriques l’un par

rapport à l’autre, à peine irréguliers et beaucoup plus larges que les deux

sépales antérieurs qui les recouvrent dans la préfloraison. Ces deux sépales

antérieurs sont un peu moins larges et plus longs que les latéraux, mais ils

ne sont pas tout à fait égaux l’un à l’autre, car l’un d’eux est plus large et

moins régulier que l’autre par lequel il est recouvert d’un côté. Les nectaires

ou staminodes sont au nombre de Imit et primitivement disposés

comme ceux des Nigelles, quand leur nombre est le même. Mais tandis

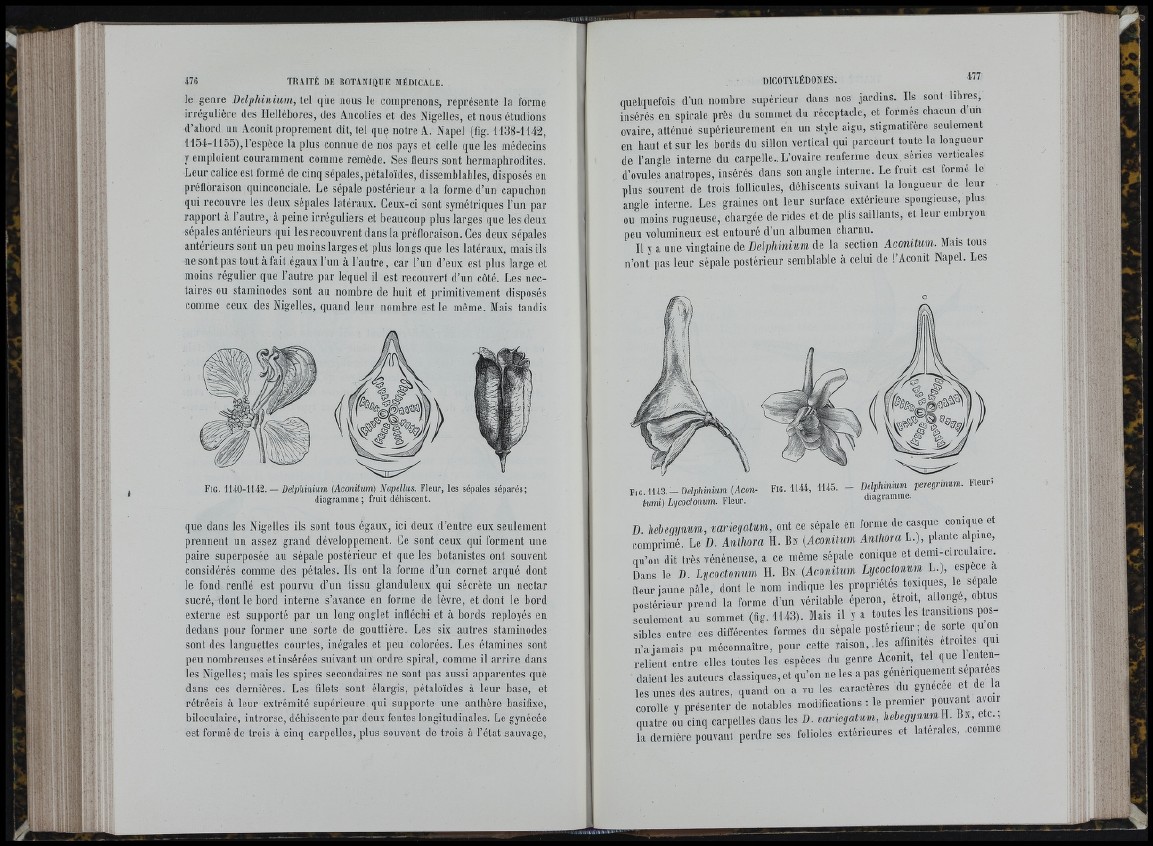

Fig. 1140-1142. Delphinium (Aconitum) Napellus. Fleur, les sépales séparés;

diagramme ; fruit déhisceut.

que dans les Nigelles ils sont tous égaux, ici deux d’entre eux seulement

prennent un assez grand développement. Ce sont ceux qui forment une

paire superposée au sépale postérieur et que les botanistes ont souvent

considérés comme des pétales. Ils ont la forme d’un cornet arqué dont

le fond renflé est pourvu d’un tissu glanduleux qui sécrète un nectar

sucré, dont le bord interne s’avance en forme de lèvre, et dont le bord

externe est supporté par un long onglet infléchi et à bords reployés en

dedans pour former une sorte de gouttière. Les six autres staminodes

sont des languettes courtes, inégales et peu colorées. Les étamines sont

peu nombreuses et insérées suivant un ordre spiral, comme il arrive dans

les Nigelles; mais les spires secondaires ne sont pas aussi apparentes que

dans ces dernières. Les filets sont élargis, pétaloïdes à leur base, et

rétrécis à leur extrémité supérieure qui supporte une anthère basifixe,

biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales. Le gynécée

est formé de trois à cinq carpelles, plus souvent de trois à l’état sauvage,

quelquefois d’un nombre supérieur dans nos jardins. Ils sont l ib r ^ ,

insérés en spirale près du sommet du réceptacle, et formés chacun d un

ovaire, atténué supérieurement en un style aigu, stigmatifère seulement

en haut et sur les bords du sillon vertical qui parcourt toute la longueur

de l’angle interne du carpelle.. L’ovaire renferme deux séries verticales

d’ovules anatropes, insérés dans son angle interne. Le fruit est formé le

plus souvent de trois follicules, déhiscents suivant la longueur de leur

angle interne. Les graines ont leur surface extérieure spongieuse, plus

ou moins rugueuse, chargée de rides et de plis saillants, et leur embryon

peu volumineux est entouré d’un albumen charnu.

Il y a une vingtaine de Delphinium de la section Aconitum. Mais tous

n ’ont pas leur sépale postérieur semblable à celui de l’Aconit Napel. Les

Y îgA U 3 .— Delphinium (Acon-

himi) Lycoctonum. Fleur.

Fig. 1199, %95. — Delphinium peregrinum. Fleur >

diagramme.

I). hebegynum, variegatum, ont ce sépale en forme de casque conique et

comprimé. Le D. Anthora H. Bk (Aconitum Anthora L.), plante alpine,

qu’on dit très vénéneuse, a ce même sépale conique et demi-circulaire.

Dans le D. Lyeootonum H. Bu (Aconi tum Lycoctonum L.), espece a

lleur jaune pâle, dont le nom indique les propriétés toxiques, le sepale

postérieur prend la forme d’un véritable éperon, étroit, allonge o

seulement au sommet (fig. H43). Mais il y a toutes les

sibles entre ces différentes formes du sépale postérieur; de sorte qu o

n’a jamais pu méconnaître, pour cette raison, les affimles I “ '

relient entre elles toutes les espèces du genre Aconit, tel que 1 en tm-

daient les auteurs classiques, et qu’on ne les a pas generiqucmcnt

les unes des autres, quand on a vu les caractères dn gynecec et de la

corolle y présenter de notables modifications : le premier pouvant avoir

quatre ou cinq carpelles dans les D. mr iegatum, hebegynumU-B» etc.

la dernière pouvant perdre ses folioles extérieures ef laterales, comme