f i . •

Mais quand la vie du phytoblaste s’active, lorsque, sous l’inilueiice de

certaines causes extérieures, notamment d’nne température suffisamment

élevée et d’une quantité convenable d’eau, il commence à se nourrir et à

s’accroître, le liquide qui le pénètre ne s’unit pas également et d’une

façon indéfinie cà ses molécules. Séparé d’elles, il forme dans leur

substance, qu’il déscagrège et dont il écarte les éléments, des amas

caqueux, d’abord peu considérables, puis de plus en plus Larges, qui

refoulent en des points variables la substance protoplasmique (fig. 789,

790). On distingue alors de celle-ci, dcans le phytobLaste, ces amas d’un

liquide qui prend le nom de suc cellulaire (fig. 791, S). Ce n’est pcas

généralement de l’ccau p u re ; imais, au contact du protoplasma, Veau

dissout plus ou moins cabondamment les matéricaux solubles que celui-ci

renferme. Si ce sont des sels, par exemple, elle peut les dissoudre en

quantité assez considérable pour pouvoir ensuite, lorsqu’elle dispcaraît

en partie, les laisser déposer à l’étcat de cristaux (fig. 863, Ch, Cm, Cn,

Cr, Cs) ; et il en est probablement de même de certaines matières organiques

qu’elle peut égcalement retenir pendant un temps variable en

dissolution.

Au lieu de s’camasser en lacs inégiiux dans la substance protoplasmique,

le suc celluLaire peut bien, et c’est là le cas ma x imum de son évolution,

ne former au centre du phytoblaste qu’un seul réservoir, limité de toutes

piirts par la substance protoplasmique qui lui forme une sorte de coque

complète. C’est cette dernière enveloppe qu’on a nommée utricule p r i mordiale

azotée (fig. 790, 791, A) ; de sorte que dans le deuxième état du

phytoblaste, que nous considérons actuellement, il est représenté par une

utricule primordiale, de substance protéique, et par un amas central de

suc cellulaire, ou bien encore par plusieurs amas de ce suc; auquel cas

ces lacs secondaires sont séparés les uns des autres par des cloisons d’une

substance identique à celle de l’utricule primordiale. Ces cloisons sont

tantôt complètes et continues, tantôt incomplètes et réduites à des

cordons, des brides, des traînées, souvent nommés filaments oa rubans

protoplasmiques, et sur la constitution desquels nous reviendrons forcément

un peu plus loin.

C- Dans un troisième état, le phytoblaste se construit une demeure,

ou enveloppe protectrice, un phytocyste.

Il y a de grande^ analogies entre les corpuscules mobiles fécondateurs

des Cryptogames dont nous avons parlé (p. 229, fig. 782) et les corpuscules

par eux fécondés et qu’on nomme spores. Ces derniers sont fréquemment

mobiles comme les premiers, et dans les Algues, par exemple, on les

voit souvent nager dans les eaux douces ou salées, au sortir de la plante

mère qui les a produits. Ils ont parfois aussi des organes locomoteurs à

leur surface, c est-à-dire des cils vibrátiles, au nombre de deux, quatre

(fig. 784), ou même en nombre indéfini, et toute leur surface extérieure

peut même en être recouverte (fig. 804). Mais le rôle de ces spores

n ’est pas éphémère, car elles tiennent aussi lieu de semences pour les

plantes qui les produisent. Se fixant sur un corps solide et perdant

leurs organes locomoteurs, elles germent et reproduisent une autre

plante. Aussi se fabriquent-elles de bonne heure une enveloppe protectrice

(fig. 792-795). Celle-ci est élaborée par le protoplasma du'pliyto-

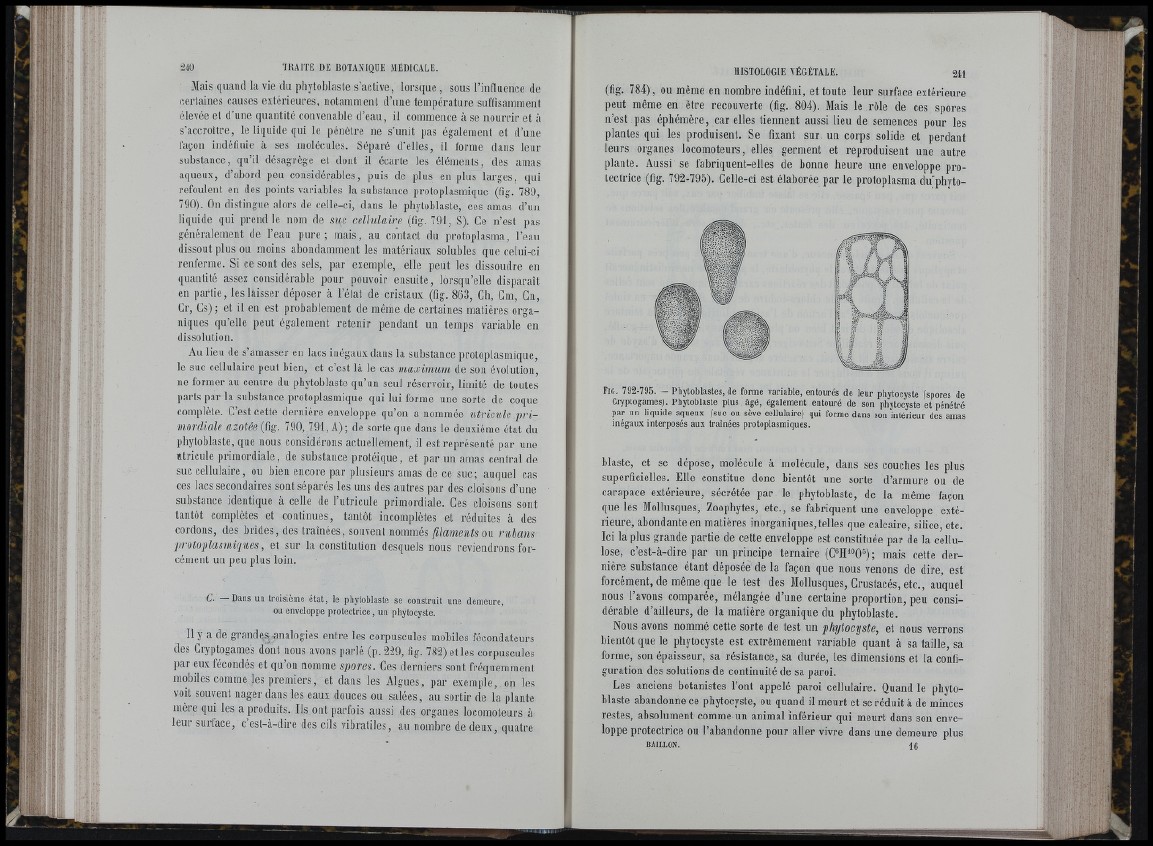

Fig. 792-795. - Phytoblastes, de forme variable, entourés de leur phytocyste (spores de

Cryptogames). Phytoblaste plus âgé, également entouré de son phytocyste et pénétré

par un liquide aqueux (suc ou sève cellulaire) qui forme dans son intérieur des amas

inégaux interposés aux traînées protoplasmiques.

blaste, et se dépose, molécule à molécule, dans ses couches les plus

superficielles. Elle constitue donc bientôt une sorte d’armure ou de

carapace extérieure, sécrétée par le phytoblaste, de ia même façon

que les Mollusques, Zoophytes, etc., se fabriquent une enveloppe extérieure,

abondante en matières inorganiques, telles que calcaire, silice, etc.

Ici la plus grande partie de cette enveloppe est constituée par de la cellulose,

c’est-à-dire par un principe ternaire (G®H^°0^); mais cette dernière

substance étant déposée de la façon que nous venons de dire, est

forcément, de même que le test des Mollusques, Crustacés, etc., auquel

nous l ’avons comparée, mélangée d’une certaine proportion, peu considérable

d’ailleurs, de la matière organique du phytoblaste.

Nous avons nommé cette sorte de test un phytocyste, et nous verrons

bientôt que le phytocyste est extrêmement variable quant à sa taille, sa

forme, son épaisseur, sa résistance, sa durée, les dimensions et la configuration

des solutions de continuité de sa paroi.

Les anciens botanistes l’ont appelé paroi cellulaire. Quand le phytoblaste

abandonne ce phytocyste, ou quand il m eurt et se réduit à de minces

restes, absolument comme un animal inférieur qui meurt dans son enveloppe

protectrice ou l ’abandonne pour aller vivre dans une demeure plus

BAILLON. 16

, “hboei.i-i

I'M K f'i .1

l i]

" k

iï

i «i <

’ •4... • *v. A'ù"

• .tóc '«wyrtiBfSM V' f 'f*A-

I ■ J

1 f,.

14- ’"!4

i|-, ’

j I ■ - • f i S i t e i . , - m * ' ‘ - I '- '» - "

MSEIS?-. Ul.

IK ill' ' ............. > I , »

'fil« r i «k

■' .‘' k , /

sa

- .-"Mil - ’.î

! ......4. , - 1

.... ■' •!

. ' '■ l