m

l ! ; !

i

i I

Il y a des plantes qui consistent en un seul ou en un petit nombre

d’organes; d’autres, au contraire, dans lesquelles ce nombre est plus ou

moins considérable.

Parmi ces dernières surtout se rencontrent des végétaux qui possèdent,

à un moment donné, des lleurs, généralement bien visibles, très souvent

de couleurs voyantes, et auxquelles succède un fruit qui contient une ou

plusieurs graines destinées à reproduire la plante. Ces plantes à fleurs

sont des Phanérogames ou des Cotylédonées.

D’autre part, il existe des végétaux sans fleurs, se reproduisant par des

corps qui ne sont pas considérés comme des graines, végétaux qui, chez

nous, sont souvent de petites dimensions, car nos Fougères herbacées ou

arborescentes sont les plus grands de ceux c{ui croissent sur terre. Un

certain nombre de ces plantes se développent aussi en abondance dans

les eaux. Les nues et les autres ont été nommés Cryptogames ou

Acotylédonées.

Nous étudierons donc en premier lien et successivement, d’une façon

aussi sommaire que possible, l’organographie ^ des Phanérogames et celle

des Cryptogames.

1. Ces notions sont en majeure partie la reproduction des ouvrages élémentaires que

nous avons publiés pour l’enseignement seconUaire. Mais en général les médecins ont

perdu de vue les notions élémentaires de botanique, et les élèves qui commencent dans

notre école leurs éludes médicales nous arrivent des lycées si peu préparés aux recherches

botaniques spéciales, qu’il nous est impossible de supposer qu’ils comprendraient la

deuxième partie de cet ouvrage si nous ne remettions sous leurs yeux ces éléments, que

peut, bien entendu, négliger tonte une catégorie de lecteurs.

ORGANOGRAPHIE DES PHANÉROGAMES

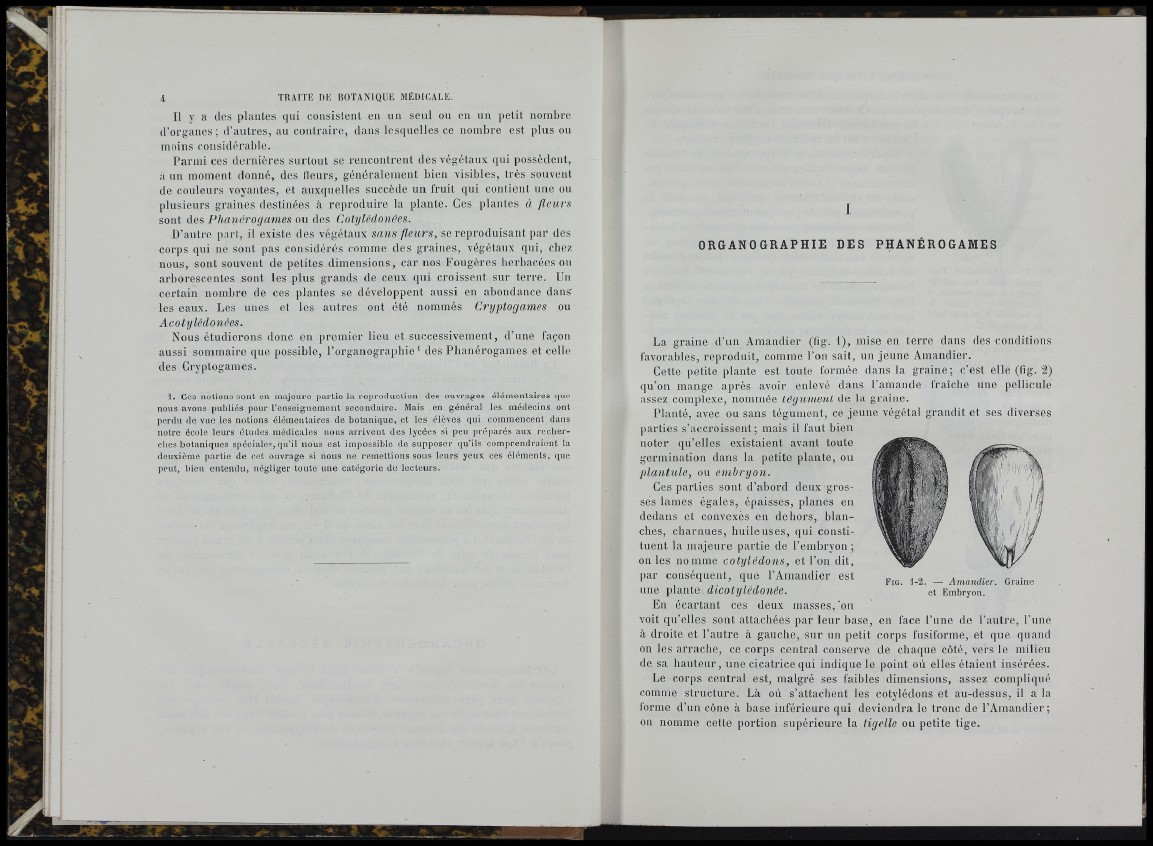

La graine d’un Amandier (üg. 1), mise en terre dans des conditions

favorables, reproduit, comme l’on sait, un jeune Amandier.

Cette petite plante est toute formée dans la graine; c’est elle (fig, 2)

qu’on mange après avoir enlevé dans l’amande fraîche une pellicule

assez complexe, nommée tégument de la graine.

Planté, avec ou sans tégument, ce jeune végétal grandit et ses diverses

parties s’accroissent; mais il faut bien

noter qu’elles existaient avant toute

germination dans la petite plante, ou

plantule, ou embryon.

Ces parties sont d’abord deux grosses

lames égales, épaisses, planes en

dedans et convexes en dehors, blanches,

charnues, huileuses, qui constituent

la majeure partie de l’embryon;

on les nomme cotylédons, et l’on dit,

par conséquent, que l’Amandier est

Fig. 1-2. — Am a n d ie r. Graine

une p]3.nie\ dicotylédonée.

et Embryon.

En écartant ces deux masses,'on

voit qu’elles sont attachées par leur base, en face l’une de l’autre, l’une

à droite et l’autre à gauche, sur un petit corps fusiforme, et que quand

on les arrache, ce corps central conserve de chaque côté, vers le milieu

de sa hauteur, une cicatrice qui indique le point où elles étaient insérées.

Le corps central est, malgré ses faibles dimensions, assez compliqué

comme structure. Là où s’attachent les cotylédons et au-dessus, il a la

forme d’un cône à base inférieure qui deviendra le tronc de l ’Amandier;

on nomme cette portion supérieure la tigelle ou petite tige.