été 0.68, soit plus de la moitié de la chaleur reçue directement du

soleil.

2° La proportion de chaleur réfléchie augmente à mesure que le

soleil s’abàisse sur l’horizon.

3° La proportion de chaleur réfléchie est plus forte par un lac calme

que par un lac agité.

4° La proportion de chaleur réfléchie, constatée par les instruments,

est d’autant plus forte que la station est plus rapprochée du lac ; la

chaleur réfléchie est puissamment absorbée par l’air atmosphérique

saturé de vapeur d’eau.

5° Cette absorption par l’atmosphère de la chaleur réfléchie se constate

aussi à mesure que le soleil s’abaisse sur l’horizon, le point de

réflexion s’éloignant de la station des thermomètres. Il ën résulte qu’il

y a un moment de maximum dans la quantité de chaleur réfléchie et

que ce moment n’est pas quand le soleil est à l’horizon, mais quand il

est encore à quelques degrés au-dessus de l’horizon. Le maximum

observé l’a été par des hauteurs de soleil de 3°34’ et 4°38’.

« Sans être bien considérable » dit L. Dufour, « la chaleur solaire

réfléchie par le lac est cependant assez importante pour exercer une

influence sensible sur le climat des régions qui peuvent en profiter.

Grâce au lac, la chaleur qui atteint une partie de la région située à

l’est, au nord et à l’ouest du bassin du Léman, se trouve un peu augmentée.

C’est comme si, durant une certaine fraction de l’année,

laquelle varie avec la situation des stations, le temps pendant lequel le

soleil se trouve sur l’horizon était un peu prolongé. Cet accroissement

de chaleur doit avoir quelque influence sur la végétation et spécialement

sur les vignobles qui recouvrent les pentes plus ou moins fortement

inclinées de la côte nord du lac. »

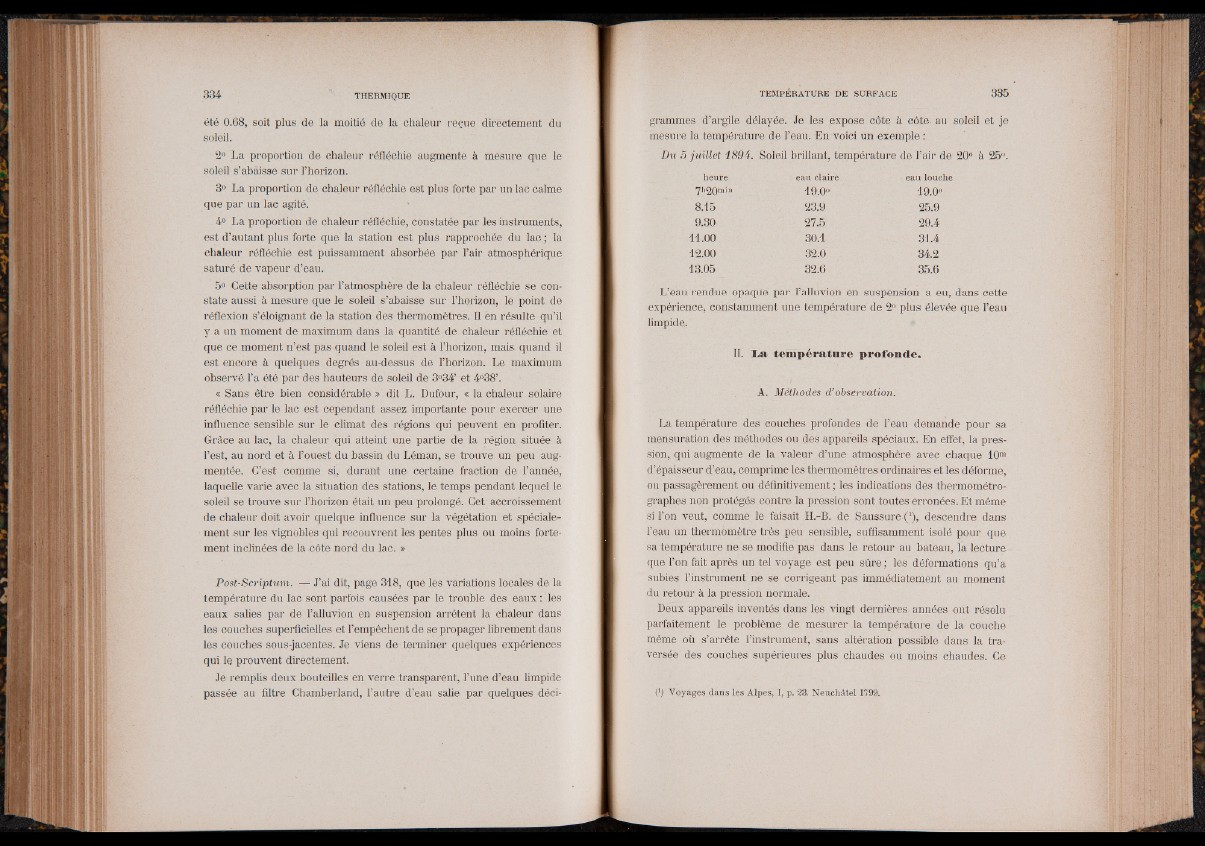

Post-Scriptum. — J’ai dit, page 318, que les variations locales de la

température du lac sont parfois causées par le trouble des eaux : les

eaux salies par de l’alluvion en suspension arrêtent la chaleur dans

les couches superficielles et l’empêchent de se propager librement dans

les couches sous-jacentes. Je viens de terminer quelques expériences

qui le prouvent directement.

Je remplis deux bouteilles en verre transparent, l’une d’eau limpide

passée au filtre Chamberland, l’autre d’eau salie par quelques décigrammes

d’argile délayée. Je les expose côte à côte, au soleil et je

mesure la température de l’eau. En voici un exemple :

Du 5 juillet 4894. Soleil brillant, température de l’air de 20° à 25°.

heure eau claire eau louche

7h20m‘n 19,0“ 19.0“

8.15 23.9 25.9

9.30 27.5 '29.4

11.0 0 30.1 31.4

12.00 32.0 34.2

13.05 32.6 35.6

L’eau rendue opaque par l’alluvion en suspension a eu, dans cette

expérience, constamment une température de 2° plus élevée que l’eau

limpide.;

II. lia température profonde.

A. Méthodes d’observation.

La température des couches profondes de l’eau demande pour sa

mensuration des méthodes ou des appareils spéciaux. En effet, la pression,

qui augmente de la valeur d’une atmosphère avec chaque 10m

d’épaisseur d’eau, comprime les thermomètres ordinaires et les déforme,

ou passagèrement ou définitivement ; les indications des thermométro-

graphes non protégés .contre la pression sont toutes erronées. Et même

si l’on veut, comme le faisait H.-B. de Saussure (1), descendre dans

l’eau un thermomètre très peu sensible, suffisamment isolé pour que

sa température ne se modifie pas dans le retour au bateau, la lecture

que l’on fait après un tel voyage est peu sûre ; les déformations qu’a

subies l’instrument ne se corrigeant pas immédiatement au moment

du retour à la pression normale.

Deux appareils inventés dans les vingt dernières années ont résolu

parfaitement le problème de mesurer la température de la couche

même où s’arrête l’instrument, sans altération possible dans la traversée

des couches supérieures plus chaudes ou moins chaudes. Ce

(f) Voyages dans les Alpes, I, p. 23. Neuchâtel 1799.