sur des régions de moins en moins profondes, elle subit les modifications

suivantes :

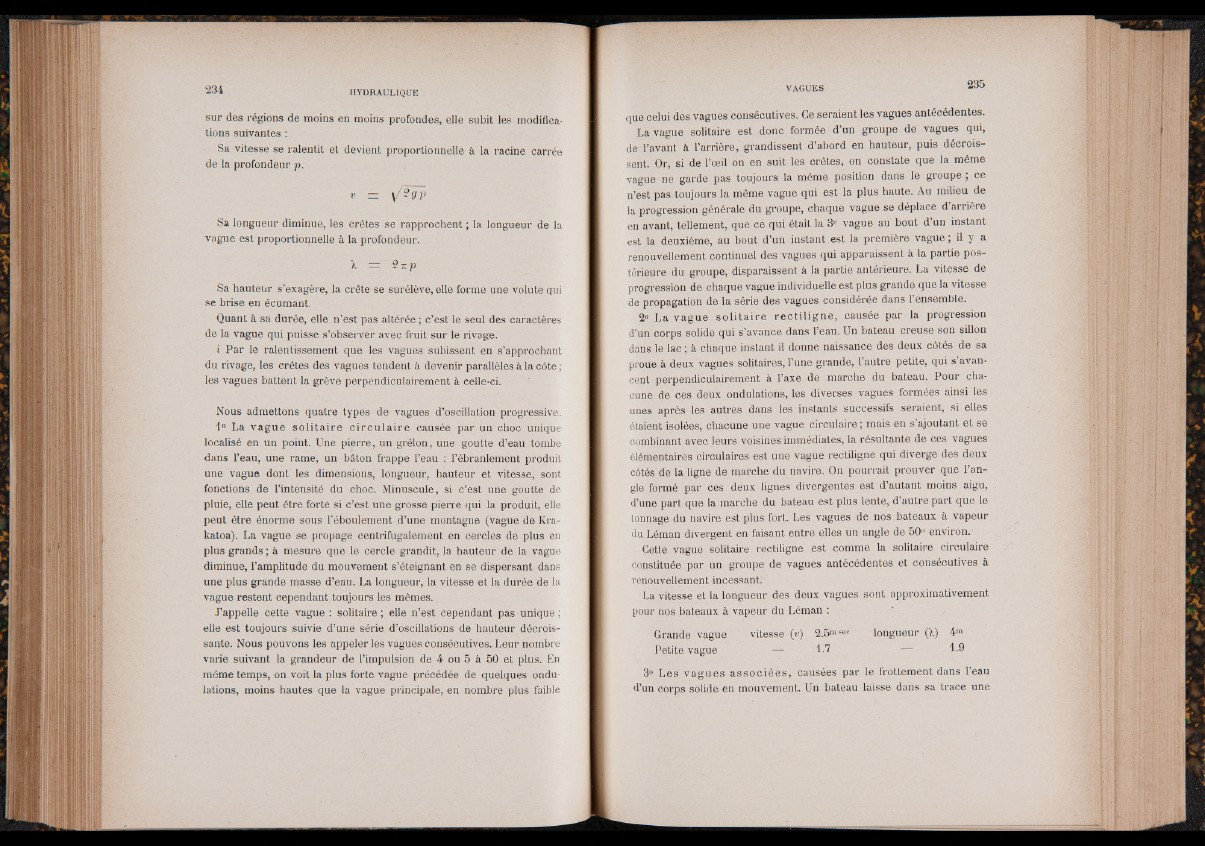

Sa vitesse se ralentit et devient proportionnelle à la racine carrée

de la profondeur p.

V gp

Sa longueur diminue, les crêtes se rapprochent ; la longueur de la

vague est proportionnelle à la profondeur.

X te ;' 2 z p

Sa hauteur s’exagère, la crête se surélève, elle forme une volute qui

se brise en écumânt.

Quant à sa durée, elle n’est pas altérée ; c’est le seul des caractères

de la vague qui puisse s’observer avec fruit sur le rivage.

i Par le ralentissement que les vagues subissent en s’approchant

du rivage, les crêtes des vagues tendent à devenir parallèles à la côte ;

les vagues battent la grève perpendiculairement à celle-ci.

Nous admettons quatre types de vagues d’oscillation progressive.

1° La v a g u e s o lita ir e c i r c u la i r e causée par un choc unique

localisé en un point. Une pierre, un grêlon, une goutte d’eau tombe

dans l’eau, une rame, un bâton frappe l’eau : l’ébranlement produit

une vague dont les dimensions, longueur, hauteur et vitesse, sont

fonctions de l’intensité du choc. Minuscule, si c’est une goutte de

pluie, elle peut être forte si c’est une grosse pierre qui la produit, elle

peut être énorme sous l’éboulement d’une montagne (vague de Kra-

katoa). La vague se propage centrifugalement en cercles de plus en

plus grands ; à mesure que le cercle grandit, la hauteur de la vague

diminue, l’amplitude du mouvement s’éteignant en se dispersant dans

une plus grande masse d’eau. La longueur, la vitesse et la durée de la

vague restent cependant toujours les mêmes.

J’appelle cette vague : solitaire ; elle n’est cependant pas unique ;

elle est toujours suivie d’une série d’oscillations de hauteur décroissante.

Nous pouvons les appeler les vagues consécutives. Leur nombre

varie suivant la grandeur de l’impulsion de 4 ou 5 à 50 et plus. En

même temps, on voit la plus forte vague précédée de quelques ondulations,

moins hautes que la vague principale, en nombre plus faible

que celui des vagues consécutives. Ce seraient les vagues antécédentes.

La vague solitaire est donc formée d’un groupe de vagues qui,

de l’avant à l’arrière, grandissent d’abord en hauteur, puis décroissent.

Or, si de l’oeil on en suit les crêtes, on constate que la même

vague ne garde pas toujours la même position dans le groupe ; ce

n’est pas toujours la même vague qui est la plus haute. Au milieu de

la progression générale du groupe, chaque vague se déplace d’arrière

en avant, tellement, que ce qui était la 3e vague au bout d’un instant

est la deuxième, au bout d’un instant est la première vague; il y a

renouvellement continuel des vagues qui apparaissent à la partie postérieure

du groupe, disparaissent à la partie antérieure. La vitesse de

progression de chaque vague individuelle est plus grande que la vitesse

de propagation de la série des vagues considérée dans l’ensemble.

2° La v ag u e s o lita ir e r e c tilig n e , causée par la progression

d’un corps solide qui s’avance dans l’eau. Un bateau creuse son sillon

dans le lac ; à chaque instant il donne naissance des deux côtés de sa

proue à deux vagues solitaires, l’une grande, l’autre petite, qui s’avancent

perpendiculairement à l’axe de marche du bateau. Pour chacune

de ces deux ondulations, les diverses vagues formées ainsi les

unes après les autres dans les instants successifs seraient, si elles

étaient isolées, chacune une vague circulaire; mais en s’ajoutant et se

combinant avec leurs voisines immédiates, la résultante de ces vagues

élémentaires circulaires est une vague rectiligne qui diverge des deux

côtés de la ligne de marche du navire. On pourrait prouver que l’angle

formé par ces deux lignes divergentes est d’autant moins aigu,

d’une part que la marche du bateau est plus lente, d’autre part que le

tonnage du navire est plus fort. Les vagues de nos bateaux à vapeur

du Léman divergent en faisant entre elles un angle de 50° environ.

Cette vague solitaire rectiligne est comme la solitaire circulaire

constituée par un groupe de vagues antécédentes et consécutives à

renouvellement incessant.

La vitesse et la longueur des deux vagues sont approximativement

pour nos bateaux à vapeur du Léman :

Grande vague vitesse (v) 2.5“ sec longueur (X) 4“

Petite vague — 1.7 — 1-9

3° Les v a g u e s a s s o c ié e s , causées par le frottement dans l’eau

d’un corps solide en mouvement. Un bateau laisse dans sa trace une