2 MÉMO I R E S D R L E S P L A N T E S

après qu'ils avoicnt servi à des ctablisscmens de raaciiînes à arroser, et après qu'ils

avoient ctc coiubiés de limon par 4 effort seul des eaux. La couche de terrain qui ,

pendant une année p r é c é d e n t e , s c t o i t trouvée garantie de l ' inonda t ion, et qui

avoit été couverte de végétation, r é p o n d o i t , la seconde anné e , à la couclie enfouie

d'où sortoient des plantes à travers les gerçures. Les graines g e rme n t , dans les

campagnes, sous une couche de limon d o n t 1 "épaisseur dépend des degrés et de la

durée de l'inondation. Ce t t e c o u c h e , sur une grande surface, ne devient pas aussi

promptement remarquable que celle qui combl e des bas-fonds resserrés.

L'Egypte, devenue le doma ine de h c u l t u r e , a éprouvé de grands changemens;

be aucoup de plantes étrangères s'y sont naturalisées : elles croissent spontanément

avec les espèces indigènes ; elles se c o n f o n d e n t les unes et les autres.

J e me propos e de tracer ici , d'une manière générale , l'histoire de ces pl ant e s,

e t de considérer l'influence du sol et du climat sur leur végétation. J'indiquerai

quelques-uns de leurs usages.

La vallée du Ni l, dans le Sa'yd , est considérablement élevée au-dessus du niveau

le plus ordinaire du fleuve. La sécheresse y cause la rareté des plantes. La partie

la plus méridionale de ce pays produi t le Bocrhaavia repcns, ¿e. Nubi e (i) ; le

Habbas, espèce de sensitive d'Abyssinie (2); \ c. Down (3) et le Seyâl (4), arbres qui

ne croissent point dans la Lasse Egypte.

Acacia nilotica est un des ai'brcs qui appa r t i ennent à la haute et à la basse

Egypte. Le Da t t i e r croît aussi dans t o u t e rÉg ) p t e . Les autres arbres les plus multipliés

ne croissent guère que dans les lieux où l'on pr end soin de les planter.

Ils sont originaires de l'intérieur de l'Afrique > c omme le Sy c omo r e , ie i^abcca et le

Tamarinier, ou originaires de l ' Inde , c omme le Cordia Aiyxa, \ Acacia Lcòbeck et

l e Cassia Fi sitila.

La basse Ég)'pte est un pays p l a t , facilement inondé. De u x espèces de Nymphoea

épanouissent leurs fleurs à la surface «les eaux. Ce s plantes croissent à l'époque de

l'inondation; elles se f anent lorsque les eaux baissent. Leurs racines se conservent

malgré la gr ande séclieresse qui succède à l'inondation. 'LesNympJioea sont abondans

près de Dami e t t e et de Ros e t te : ils croissent en petite quantité plus au midi dans

ie F a v o um, et dans le seul étang de Birket-el-Rotly, près du Kaire. Le Papyrus,

devenu très-rare en Ég v p t e , paroît avoir autrefois suivi la pent e de la vallée du

N i l , et croît en Abyssin ie (5).

Les roseaux sont les plantes vivaces les plus fréquentes aux bords des canaux.

Ils s'élèvent en haies , étant baignes dans l'eau ; ils r ampent dans les lieux envahis

par les sables. L'espèce de roseau la plus c ommu n e sur les iles basses du Ni l , croît

aussi dans les déserts.

II est probabl e que certaines plantes qui n'ont été observées jusqu'ici qu'en

Egypte , appa r t i ennent aussi a d'autres pays que l'on a moins visités, et où

(1) yo}fz H. N. Botanique, /•

(3) C' t s i la sensitive décrue et figurée par Bruce, sous

le nom d'£rgeti el-hrone. Voyage aux sources du Ni l ,

wm. Kpl.7.

(3) Voyei H. N. Botanique, pl. , et 2.

(4) N- Botanique , ;;/, p.fia. 2.

(5) Orucc , Voyage aux sourcw du Nii ,

pas- 10.

QUi C R O I S S E N T S P O N T A N ÉME N T EN E G Y P T E . ^

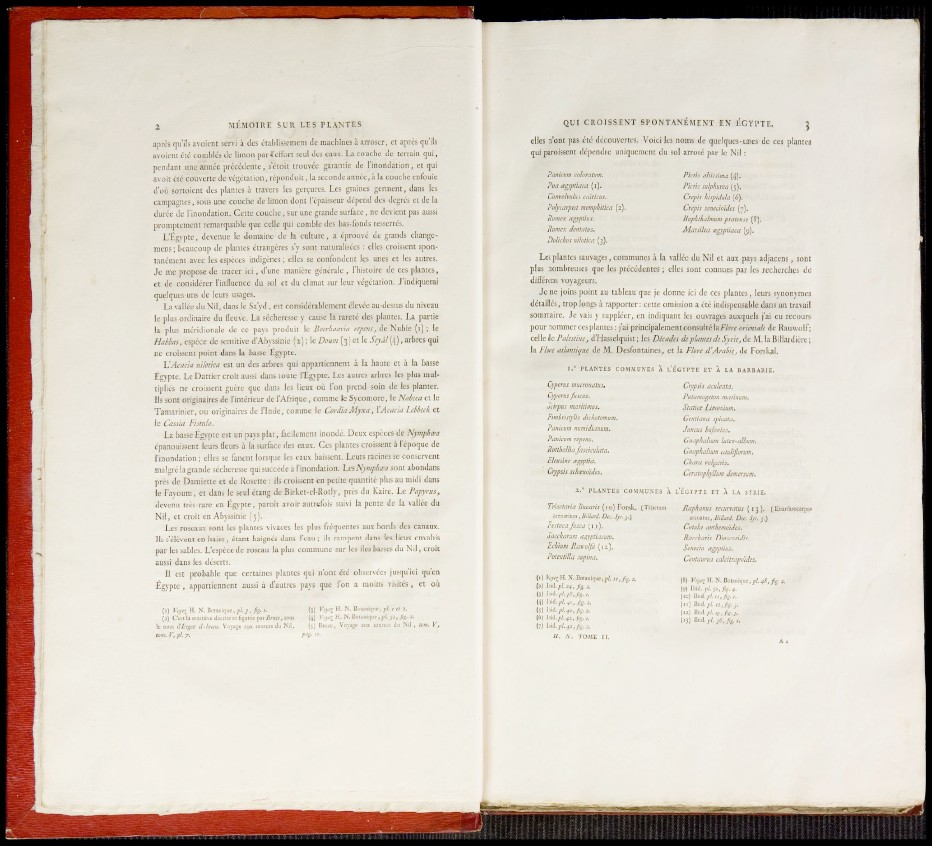

elles n'ont pas été découvertes. Voici les noms de quelques-unes de ces plantes

qui paroissent dépendre uniquement du sol arrosé par le Nil :

Pauicum cûÎoraium.

Poa agypthicn (i).

Convolvulus cdiricus.

Polycarpen mempbitica ( 2 ) .

Runiex isgyptius.

Rumex dcntatus.

DoHchos miotica (3).

Pkr'is altissima ( 4 ) .

Pi cris sulphurea (5).

Crépis hispidula (ó).

Crépis senecioides ( 7 ) ,

Buphthalmum pratense ( 8 ) .

Marsilea cegyptiaca ( 9 ) .

Les plantes sauvages, commune s à la vallée du Nil et aux pays a d j a c e n s , sont

plus nombreuses que les précédentes ; elles sont connues par les re cherches de

différens voyageurs.

J e ne joins point au tableau que je donne ici de ces pl ant e s , leurs synonymes

détaillés, trop longs ¿ r a p p o r t e r : cette omission a été indispensable dans un travail

sommaire. Je vais y suppléer, en indiquant les ouvrages auxquels j'ai eu recours

pour n omme r ces plantes : j'ai jn-incipalement consulté l a i ^ r r orientale de Rauwol f ;

c e l l e d e Palestine, d ' H a s s e l q u i s t ; l e s Décades de plantes de Syrie, de M . la B i l i a r d i è r e ;

l a Flore mUm tique de A I . D e s f o n t a i n e s , et la Flore d'Arabie, de F o r s k a l .

I . " P L A N T E S C O M M U N E S À L ' É C Y P T E ET À LA B A R B A I U E .

Cyperus tnucronatus.

Cyperus fuscus.

Scirpus maritimus.

Fimbristylis dichotomuni.

Pcniicum numiJianum.

Panicum repens.

Rotthollia fasciculata.

Eleusine amplia.

Crypsis schoenoïdes.

Crypsis aculeata.

Potamogeton marinum.

Statice Limonium.

Gentiana spicata.

Juncus bufouius.

Gnaphalium luteo-alhum.

Guapkalium caulifiorum.

Chara vulgaris.

Ccratophyllum demersum.

2." P L A N T E S C O M M U N E S À L E G ï P T E ET À LA SYR I E .

Trisctaria linearis ( 1 0 ) F o r s k . (Tr i s e tum

arenarium, BiUard. Dcc. Syr. j. )

Festuca fisca (11).

Saccharum tisyptiacum.

Ecliium Rawolfii (i 2 ) ,

Poteutilla supina.

(1) VoyeiW. N. Bot anique ,p/ . 10, f ^. 2.

(2)

(3) WM.pl.jS.Jig.,.

(4) \ h \ à . p l . ^ , , f , s . 2 .

(5) \ h \ A. pl. , fi^. z.

(6)

(7) ìh\<ì.pl.^,fig.2.

n . N. T O M E H.

Raphanus recurvatus { 1 3 ) . ( Enarthrocarpus

arcuatus, BUlard. Dec. Syr.

Cottila anthemoides.

Baccharis Dioscoridis.

Senecio agyptius.

Centdurea calcitrapoides.

(8) Voyei H. N. Botanique, fg. 2.

(9) Ibid.

(10) \ h \ à. pl. „, Jig. ¡.

( n ) ihxd.pi,2,jis.^.

(12) Ibid.;./. tp.fig.j.

(>3) Ihxà. pl. j6, fig.