.1 « 1 ,

i t : ^ ' ;

' - I• f . i

O B S E R V A T I O N S

opposée ; il f aut r emar c jue r de plus que l'eau du pui ts n." 4 ^îc la r i v e droi te est

inférieure de 0 ^ 1 2 7 au ni v e au du Ni l . C e l a v i ent de ce i jue le f l e u v e , qui avoii

c o m m e n cé à c r o î t r e , s ' c toi t dé j à assez é i e v c p o u r s' inf i l trer dans les ter res ; fait (¡uc

confirmen t d'ai l leurs les obs e r v a t i ons que je recuei l l i s de n o u v e a u sur les puits

d e la val l é e d 'Es n e à mo n r e tour de S y è n e , le ¡4 t h e rmi d o r [ 1 . " a o û t ] . Voi c i les

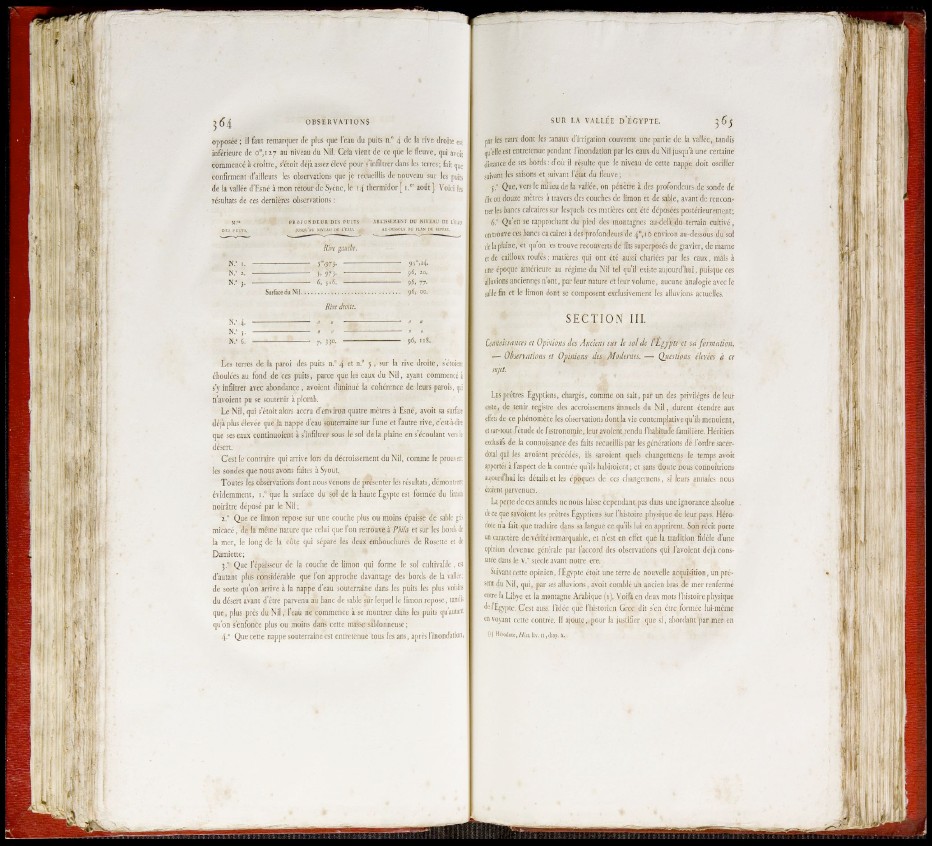

résultats de ces de rni è r e s obs e r v a t ions :

N.» I.

N.° a.

N / 3.

N.- 4.

N.» 5.

N.« 6.

Rire gauche.

r.973-

5' 973-

6, 5.(5.

96. .0.

Çii. 77-

Rive eiro'itc.

7' 530-

L e s ter res de ia pa r o i de s pui t s n." 4 et n.° 5 , sur la r i v e d r o i t e , s'étoieni

éboulées au f o n d de c e s p u i t s , pa r c e que les e aux du N i l , ayant c omme n c é à

s'y inf i l t rer a v e c a b o n d a n c e , a v o i e n t d imi n u é la c o h é r e n c e de leurs paroi s , ([ui I

n'avoient pu se s out eni r à p l omb .

L e N i l , qui s ' é t o i t a l o r s a c c ru d ' e n v i r o n quat re mè t r e s à E s n é , a v o i t sa surface

d é j à plus é l e v é e que la n a p p e d'eau sout e r r a ine sur l 'une et l 'autre r i v e , c'est-à-dite

que ses eaux c o n t i n u o i e n t à s'ni f i lcrer sous le sol de la pl a ine en s ' é coul ant vers le |

désert.

C ' e s t le cont r a i r e qui ar r ive lors du d é c r o i s s ement du Ni l , c omme le proiueni

les s onde s que no u s a v o n s fai tes à Syout .

T o u t e s les obs e r v a t ions d o n t no u s v e n o n s de pr é s ent e r les résul tats , démontrem |

é v i d e m m e n t , 1 q u e la sur fac e du sol de la haut e Ég y p t e est f o rmé e du limon

noirâtre d é p o s é par le Ni l ;

2." Q u e ce l imo n r e p o s e sur une c o u c h e plus ou mo i n s épai s se de sable gré |

m i c a c é , de la même na tur e que c e lui que l 'on r e t r ouv e à P/ii/ie et sur les bords de |

la me r , le l o n g de la c ô t e qui sépare les deux emb o u c h u r e s de Ros e t t e et de

D a m i e t t e ;

3." Q u e l 'épai s seur de la c o u c h e de l imon qui f o rme le sol cul t ivable , est

d'autant plus c ons idé r abl e que l 'on a p p r o c h e da v ant a g e de s bords de la vallcc;

de sor t e q u ' on ar r ive à la na p p e d'eau sout e r r a ine dans les pui t s les plus voisin»

d u dé s e r t a v ant d' ê t r e p a r v e n u au banc de sable sur lequel le l imo n r e p o s e , tandii

que, plus pr è s du N i l , l 'eau ne c omme n c e à se mo n t r e r dans les pui t s qu'auunt

qu'on s ' enf onc e plus ou mo i n s dans c e t t e mas se s ablonneus e ;

4." Q u e c e t t e naj )pe sout e r r a ine est ent r e t enue tous les ans , a]3rès l'inondation,

S U R LA V A L L É E D ' I Î C Y P T E .

par les eaux d o n t les canaux d' i r r igat ion c o u v r e n t une par t ie de la v a l l é e , tandi s

(|u'cllccst ent r e t enue pendant l ' inonda t i on p a r l e s eaux du Ni l jusqu'à u n e c e r t a ine

distance de ses bords : d ' où il résul te que le ni v e au de c e t t e na p p e d o i t os c i l l e r

suivant les saisons et suivant l'état du f l e u v e ;

y " Qu e , ver s le mi l i eu de la v a l l é e , on pénè t r e à de s p r o f o n d e u r s de s ond e de

dix ou d o u z e mè t r e s à travers des c o u c h e s de l imo n et de sable, a v ant de r e n c o n -

trer les bancs calcai res sur lesquels ces mat ières o n t é t é dépo s é e s p o s t é r i e u r c ineni ;

6." Qu ' e n se r a p p r o c h an t du pi ed des mo n t a g n e s au-delà du terrain c u l t i v é ,

on trouve ces banc s calcai res à des p r o f o n d e u r s de 4™, 1 o e n v i r o n au-de s sous du sol

de la plaine, et qu'on les t r o u v e r e c o u v e r t s de lits supe rpos é s de g r a v i e r , de ma r n e

et de cai l loux roulés ; mat i è r e s qui o n t été aussi char iées par les e a u x , mai s à

une époque ant é r i eur e au r é g ime du Ni l tel qu'il existe a u j o u r d ' h u i , pui sque ces

alluvions anc i enne s n ' o n t , par leur nature et leur v o l ume , a u c u n e ana l o g i e a v e c le

sable fin et le l imo n d o n t se c omp o s e n t e x c l u s i v ement les al luv ions actuel les .

S E C T I O N III.

Conno'tssances et Opinions des Anciens sur le sol de l'Egypte et sa formation.

— Observations et Opinions des Modernes. — Qjiestions élevées a ce

sujet.

LES prêt res Ég y p t i e n s , cha r g é s , c omme on sai t , par un des pr i v i l ège s de leur

caste, de t eni r regist re de s a c c r o i s s emens annue l s du N i l , d u r e n t é t endr e aux

effets de ce p h é n omè n e les obs e r v a t i ons d o n t la vie c o n t emp l a t i v e qu'ils me n o i e n t ,

et sur-tout l 'étude de l ' a s t r onomi e , leur a v o i e nt r e n d u l 'habi tude f ami l i è r e . Hé r i t i e r s

exclusifs de la c o n n o i s s a n c e de s faits recuei l l i s par les g éné r a t i ons de l 'ordr e s a c e r -

dotal qui les a v o i e nt p r é c é d é s , ils s a v o i ent quel s c h a n g eme n s le t emp s a v o i t

apportés à l 'aspect de la c o n t r é e qu'ils habi toi ent ; et sans d o u t e no u s c o n n o î i r i o n s

aujourd'hui les détai ls et les é p o q u e s de ces c h a n g eme n s , si leurs annales nous

ctoient pa r v enue s .

La per te de c e s annales ne nous laisse c e p e n d a n t pas dans une i g n o r a n c e absolue

de ce que s a voi ent les prêt res Ég ypt i ens sur l 'hi s toi re phy s ique de leur pa\s . Hé r o -

dote n'a fait que t radui re dans sa l angue ce qu'ils lui en appr i r ent . S o n r é c i t p o r t e

un caractère de v é r i t é r ema r quabl e , et n'est en e f f e t que la t r adi t ion fidèle d ' une

opinion d e v e n u e g éné r a l e par l ' a c cord des obs e r v a t ions qui l 'avoienc d é j à c ons -

tatée dans le v.® s i è c l e a v ant no t r e ère.

Suivantcette o p i n i o n , l 'Ég ypt e é toi t une ter re de n o u v e l l e a cqui s i t i on, un p r é -

sent du Ni l , qui , par ses a l l u v i o n s , a v o i t c omb l é un anc i e n bras de me r r e n f e rmé

entre la Liby e et la mo n t a g n e Ar a b i q u e (1). V o i l à en deux mo t s l 'hi s toi re phy s ique

tie l'Égypte. C' e s t aussi l ' idée que l 'hi s tor ien G r e c di t s'en êt re f o rmé e l u i -même

en vo}ant c e t t e c ont r é e . Il a j o u t e , p o u r la just i f ier que s i , abordant par me r en

(1) Héro(Ioii;,//iff, liv, U, chap, X.

f î • f