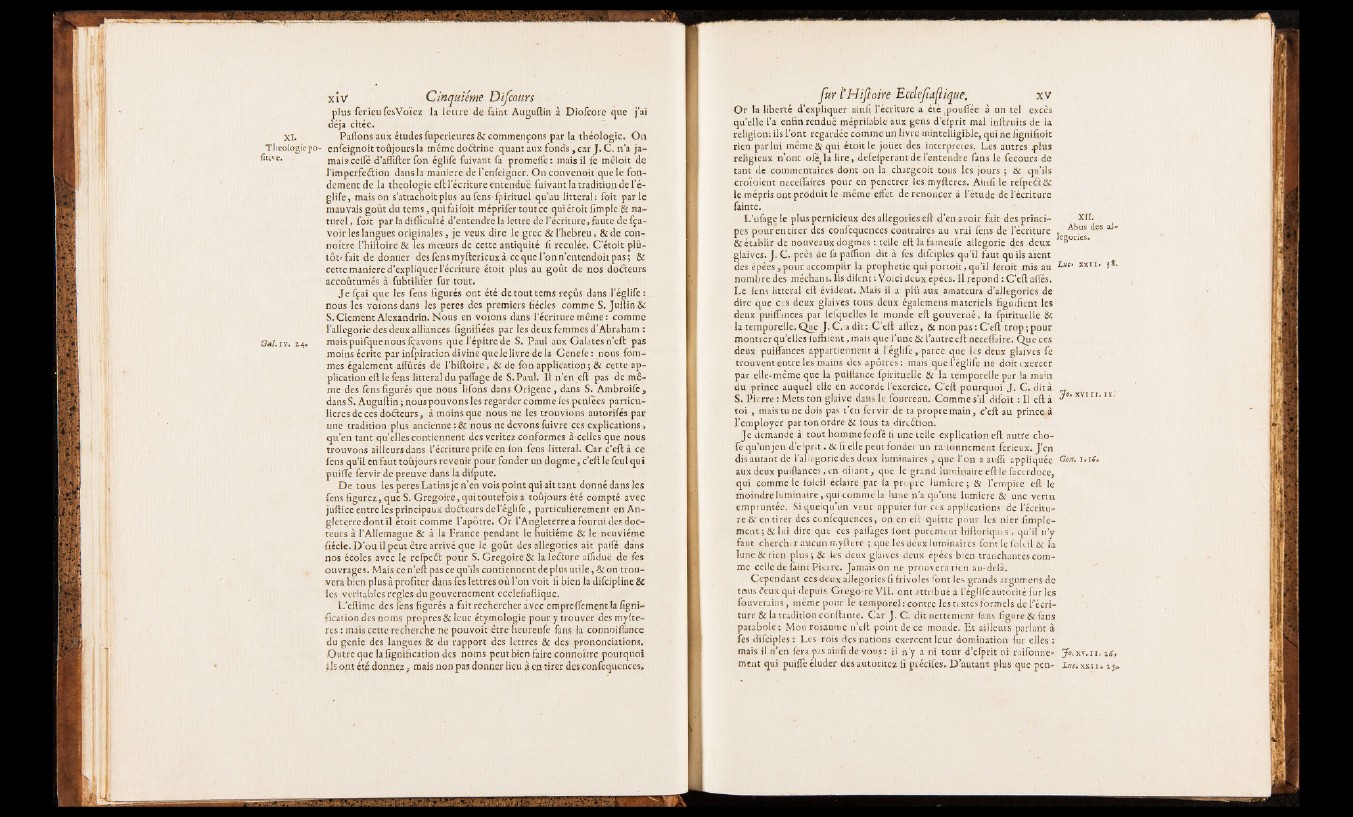

xiv Cinquième Difcours

plus ferieu fesVoïez la lettre de faint Auguftin à Diofcore que j’ai

déjà citée.

XI. Paflons aux études fuperieures & commençons par la théologie. On

Théologiepo- enteignoit toûjours la même doêtrine quant aux fonds, car J. C . n’a ja-

fitive. mais,cefle d’affifterfon églife fuivant fa promeife: mais il fe mêloit de

J’imperfeâion dans la maniéré de l’enfeigner. On convenoit'.que le fondement

de la théologie eft l’écriture entenduë fuivant la tradition de l’é-

g life, maison s’attachoitplus au fens fpirituel qu’au littéral: foit parle

mau vais goût du tems, qui faifoit méprifer tout ce qui étoit fimple & naturel

, foit par la difficulté d’entendre la lettre de l ’écriture, faute de fça-

voir les langues originales, je veux dire le grec & l’hebrcu, & d e con-

noître l’hiftoire & les moeurs de cette antiquité fi reculée. C ’étoit plû-

tôt/fait de donner desfensmyfterieuxà ceq ue l’onn’entendoitpas; &

cette maniéré d’expliquer l’écriture étoit plus au goût de nos do&eurs

accoûtumés à fubtilifer fur tout.

Je fçai que les fens figurés ont été de tout tems reçûs dans l’églife:

nous les voions dans les peres des premiers fiécles comme S. Juftin &

S. Clément Alexandrin. Nous en voions dans l'écriture même: comme

l’allegorie des deux alliances lignifiées par les deux femmes d’Abraham :

GâI. iy. %\* mais puifquenous fçavons que l’épitrede S. Paul aux Galates n’eft pas

moins écrite par infpiration divine que le livre delà Genefe: nous fom-

mes également affûrés de l’hiftoire, & de fon application; & cette application

eft le fens littéral du paffage de S. Paul. Il n’en eft pas de même

des fens figurés que nous lifons dans Origene, dans S. Ambroife ,

dans S. Auguftin ; nous pouvons les regarder comme les penfées particulières

de ces d o â eu rs , à moins que nous ne les trouvions autorifés par

une tradition plus ancienne :& nous ne devons fuivre ces explications,

qu’en tant qu’elles contiennent desveritez conformes à-celles que nous

trouvons ailleurs dans l’écriture prife en ion fens littéral. Car c’eftà ce

fens qu’il en faut toûjours revenir pour fonder un dogme, c’eft le feul qui

puiiTe fervir de preuve dans la difpute.

De tous les peres Latins je n’en vois point qui ait tant donné dans les

fens figurez, que S. Grégoire, qui toutefois a toûjours été compté avec

juftice entre les principaux doêfceurs de l’églife, particulièrement en Angleterre

dont il étoit comme l’apôtre. O r l’Angleterre a fourni des docteurs

à l’Allemagne & à la France pendant le huitième & le neuvième

fié c le .D ’ou il peut être arrivé que fe g °û t des allégories ait paflfé dans

nos écoles avec le refpeêè pour S. Grégoire & laleôtnre affiduë de fes

ouvrages. Mais ce n’eft: pas ce qu’ils contiennent de plus utile, & on trouvera

bien plus à profiter dans fes lettres où l’on voit fi bien la difeipline &

les véritables règles du gouvernement ecclefiafiique.

L ’eftime des fens figurés a fait rechercher avec emprelfement la lignification

des noms propres & leur étymologie pour y trouver des my itères

: mais cette recherche ne pouvoit être heureufe fans la connoiflance

du genie des langues & du rapport des lettres & des prononciations.

(Outre que la lignification des noms peut bien faire connoître pourquoi

f.1 s ont été donnez ? mais non pas donne? lieu à en tirer des confequences,

fur l’Hifioire Ecclefiafiique, xv

O r la liberté d’expliquer ainfi l’écriture a été tpoulfée à un tel excès

qu’elle l’a enfin rendue méprilable aux gens d’eiprit mal inftruits de la

religion: ils l ’ont regardée comme un livre inintelligible, qui ne fignifioit

rien par lui même & qui étoit le jouet des interprètes. Les autres .plus

religieux n’ont oféJa lire, deiefperant de l’entendre fans le fecours de

tant de commentaires dont on la chargeoit tous les jours ; & qu’ils

croïoient necelfaires pour en penetrer les myfteres. Ainfi le re fp e â&

le mépris ont produit le même effet de renoncer à l’étude de l'écriture

fainte.

L ’ufage 1e plus pernicieux des allégories eft d’en avoir fait des princi- XII.

pes pour en tirer des confequences contraires au vrai fens de l’écriture a*-

& établir de nouveaux dogmes : telle eft la fameufe allégorie des deux °

glaives. J. C . près de fa paffion dit à fes difciples qu’il faut qu'ils aient

des épées, pour accomplir la prophétie qui portoit,qu’il feroit mis au Luc' xxtI* 5®*

nombre des méchans. Ils dilent : Voici deux épées. Il répond : C ’eft ailés.

Le iens littéral eft évident. Mais il a plû aux amateurs d’allegories de

dire que ces deux glaives tous deux égalemens matériels fignifient les

deux puiffances par lefqüelles le monde eft gouverné, la fpirituelle &

la temporelle. Que J. C . a dit : C ’eft affez, & non pas : C ’eft trop ; pour

montrer qu’elles iuffiiènt, mais que l’ une & l’autre eft neceifaire. Que ces

deux puiffances appartiennent à l ’églife ,• parce que les deux glaives fe

trouvent entre les mains des apôtres: mais quel’égiife ne doit exercer

par elle-même que la puiflance fpirituelle & la temporelle par la main

du prince auquel elle en accorde l’exercice. C ’eft pourquoi J. C . dit à ^

S. Pierre : Mets ton glaive dans le fourreau. Comme s’il difoit : Il eft à XVI ï r ' 111

toi , mais tu ne dois pas t’en,fervir de ta propre main, c’eft au prince, à

l’employer par ton ordre & lous ta direction.

Je demande à tout homme fenfé ii une telle explication eft autre cho-

fe qu’un jeu d’e iprit, & fi elle peut fonder un rationnement ferieux. J’en

dis autant de l’aliegorie des deux luminaires , que l’on a auffi appliquée

aux deux puiflances,en diiant, que le grand luminaire eft le faeerdoce,

qui comme le foleil éclaire par la propre lumière; & l’empire eft le

moindre luminaire, qui comme la lune n’a qu’une lumière 6c une vertu

empruntée. Si quelqu’un veut appuïer fur ces applications de l’écriture

& en tirer des coniequcnces, on en eft quitte pour les nier fimple-

m en t;& lu i dire que ces palfages lont purement hiftoriques, qu’il n’y

faut chercher aucun rr.yftcre ; que les deux luminaires font le foleil & la

lune & rien plus; & les deux glaives deux épées bien tranchantes comme

celle de iàint Picire. Jamais on ne prouvera rien au-delà.

Cependant ces deux allégories fi frivoles font les grands argumens de

tons êeux qui depuis Grego-re VII. ont attribué à l’égliie autorité fur les

fouverains, même pour le temporel : contre les textes formels de l’écriture

& la tradition confiante. Car J. C. dit nettement fans figure & fans

parabole: Mon roïaume n’eft point de ce monde. Et ailleurs parlant à

fes difciples: Les rois des nations exercent leur domination fur elles :

mais il n’en fera pas ainfi de vous: il n’y a ni tour d’efprit ni raifonne- J&.xv.n. té ,

ment qui puilfe éluder des autoritez fi précifes. D ’autant plus que pen- X a ^ x x n .i^