•figjP'i'V"" 'I'jW^-'

• iihi; ,1

64 ÜBER DIE BILDUNG DES TORFS

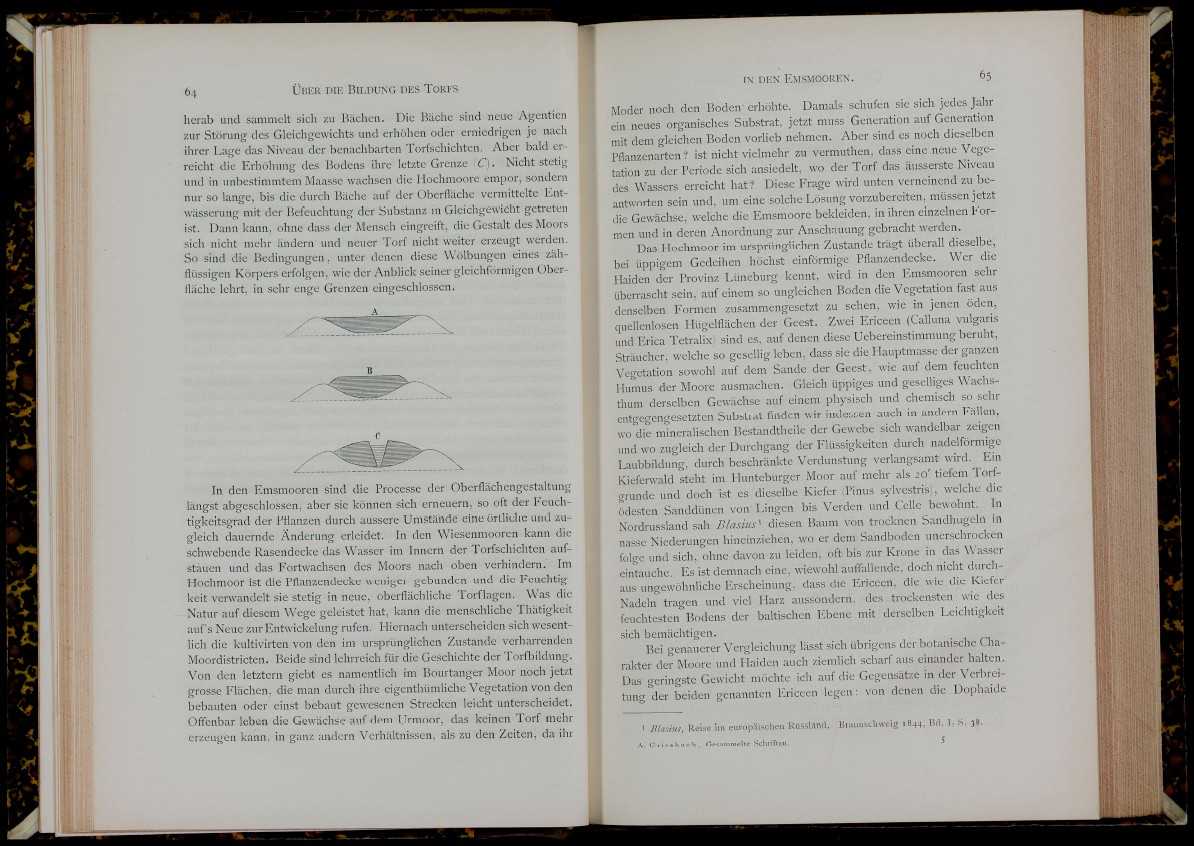

herab und sammelt sich zu Bächen. Die Bäche sind neue Agentien

zur Störung- des Gleichgewichts und erhöhen oder erniedrigen je nach

ihrer Lage das Niveau der benachbarten Torfschichten. Aber bald erreicht

die Erhöhung des Bodens ihre letzte Grenze iC]. Nicht stetig

und in unbestimmtem Maasse wachsen die Hochmoore empor, sondern

nur so lange, bis die durch Bäche auf der Oberfläche vermittelte Entwässerung

mit der Befeuchtung der Substanz in Gleichgewicht getreten

ist. Dann kann, ohne dass der Mensch eingreift, die Gestalt des Moors

sich nicht mehr ändern und neuer Torf nicht weiter erzeugt werden.

So sind die Bedingungen, unter denen diese Wölbungen eines zähflüssigen

Körpers erfolgen, wie der Anblick seiner gleichförmigen Oberfläche

lehrt, in sehr enge Grenzen eingeschlossen.

In den Emsmooren sind die Processe der Oberflächengestaltung

längst abgeschlossen, aber sie können sich erneuern, so oft der Feuchtigkeitsgrad

der Pflanzen durch äussere Umstände eine örtliche und zugleich

dauernde Änderung erleidet. In den Wiesenmooren kann die

schwebende Rasendecke das Wasser im Innern der Torfschichten aufstauen

und das Fortwachsen des Moors nach oben verhindern.' Im

Hochmoor ist die Pflanzendecke weniger gebunden und die Feuchtigkeit

verwandelt sie stetig in neue, oberflächliche Torflagen. Was die

Natur auf diesem Wege geleistet hat, kann die menschliche Thätigkeit

auf's Neue zur Entwickelung rufen. Hiernach unterscheiden sich wesentlich

die kultivirten von den im ursprünglichen Zustande verharrenden

Moordistricten. Beide sind lehrreich für die Geschichte der Torfbildung.

Von den letztern giebt es namentlich im Bourtanger Moor noch jetzt

grosse Flächen, die man durch ihre eigenthümhche Vegetation von den

bebauten oder einst bebaut gewesenen Strecken leicht unterscheidet.

Offenbar leben die Gewächse auf dem Urmoor, das keinen Torf mehr

erzeugen kann, in ganz andern Verhältnissen, als zu den Zeiten, da ihr

IN DEN EMSMOOREN.

Moder noch den Boden" erhöhte. Damals schufen sie sich jedes Jahr

ein neues organisches Substrat, jetzt muss Generation auf Generation

f '1 mit dem gleichen Boden vorlieb nehmen. Aber sind es noch dieselben

Pflanzenarten? ist nicht vielmehr zu vermuthen, dass eine neue Vegetation

zu der Periode sich ansiedelt, wo der Torf das äusserste Niveau

des Wassers erreicht hat? Diese Frage wird unten verneinend zu beantworten

sein und, um eine s o l c h e Lösung vorzubereiten, müssen jetzt

die Gewächse, welche die Emsmoore bekleiden, in ihren einzelnen Formen

und in deren Anordnung zur Anschauung gebracht werden.

Das Hochmoor im ursprünglichen Zustande trägt überall dieselbe,

bei üppigem Gedeihen höchst einförmige Pflanzendecke. Wer die

Haiden der Provinz Lüneburg kennt, wird in den Emsmooren sehr

überrascht sein, auf einem so ungleichen Boden die Vegetation fast aus

denselben Formen zusammengesetzt zu sehen, wie in jenen oden,

quellenlosen Hügelflächen der Geest. Zwei Ericeen (CaUuna vulgaris

und Erica Tetralix) sind es, auf denen diese Uebereinstimmung beruht.

Sträucher, welche so gesellig leben, dass sie die Hauptmasse der ganzen

Vegetation sowohl auf dem Sande der Geest, wie auf dem feuchten

Humus der Moore ausmachen. Gleich üppiges und geseUiges Wachsthum

derselben Gewächse auf einem physisch und chemisch so sehr

entgegengesetzten Substrat finden wir indessen auch in andern Fallen,

wo die mineralischen Bestandtheile der Gewebe sich wandelbar zeigen

und wo zugleich der Durchgang der Flüssigkeiten durch nadelformige

Laubbildung, durch beschränkte Verdunstung verlangsamt wird. Em

Kieferwald steht im Hunteburger Moor auf mehr als 20' tiefem Torfarunde

und doch ist es dieselbe Kiefer (Pinus sylvestris), welche die

ödesten Sanddünen von Lingen bis Verden und Celle bewohnt. In

Nordrussland sah Blasius' diesen Baum von trocknen Sandhugeln in

nasse Niederungen hineinziehen, wo er dem Sandboden unerschrocken

fol-e und sich, ohne davon zu leiden, oft bis zur Krone in das Wasser

eintauche. Es ist demnach eine, wiewohl aufl-allende, doch nicht durchaus

ungewöhnliche Erscheinung, dass die Ericeen, die wie die Kiefer

Nadeln tragen und viel Harz aussondern, des trockensten wie des

feuchtesten Bodens der baltischen Ebene mit derselben Leichtigkeit

sich bemächtigen. .

Bei genauerer Vergleichung lässt sich übrigens der botanische Charakter

der Moore und Haiden auch ziemlich scharf aus einander halten.

Das geringste Gewicht möchte ich auf die Gegensätze in der Verbreitung

der beiden genannten Ericeen legen: von denen die Dophaide

lopäischen Russlancl. Braunschweig 1844, Bd. I, S. 38-

1 Blasius, Reise im euro

A. G r i s e b a c h , Gesammelte Schriften.

r

rch 4 ni

•

'{•II

Ir

.V /I!

• I

r

t