696 S A T

cueillies par M. de Chaufepié, dans fon di&iortnâi-

re , le trouve une table de M. Osborn, à la fuite de

la lettre dont voici la fin.

Il y a, ditM. Molineux, dans les principes mathématiques

de Newton,une obfervation qui mérite l’ad-

miration de tous les hommes;-c’eft la raifon fefquial-

tere entre les révolutions 8c les diftances des plaiie- *&Il

S A T

| tes, 8c cela non-feulement parmi lés planètes dii pre*

I mier , mais auffi parmi celles du fécond ordre. La

[ chofe eft évidente, fçlon M. Newton, par rapport

1 aux fatellites de Jupiter ; 8c M. Osborn a pris.la pei-

] ne d’en faire l’effai par rapport à ceux de Saturne ,

1 fur les data des Transactions philofophiques du mois do

j Mai 1686 , oit l’on trouve le tems marqué.

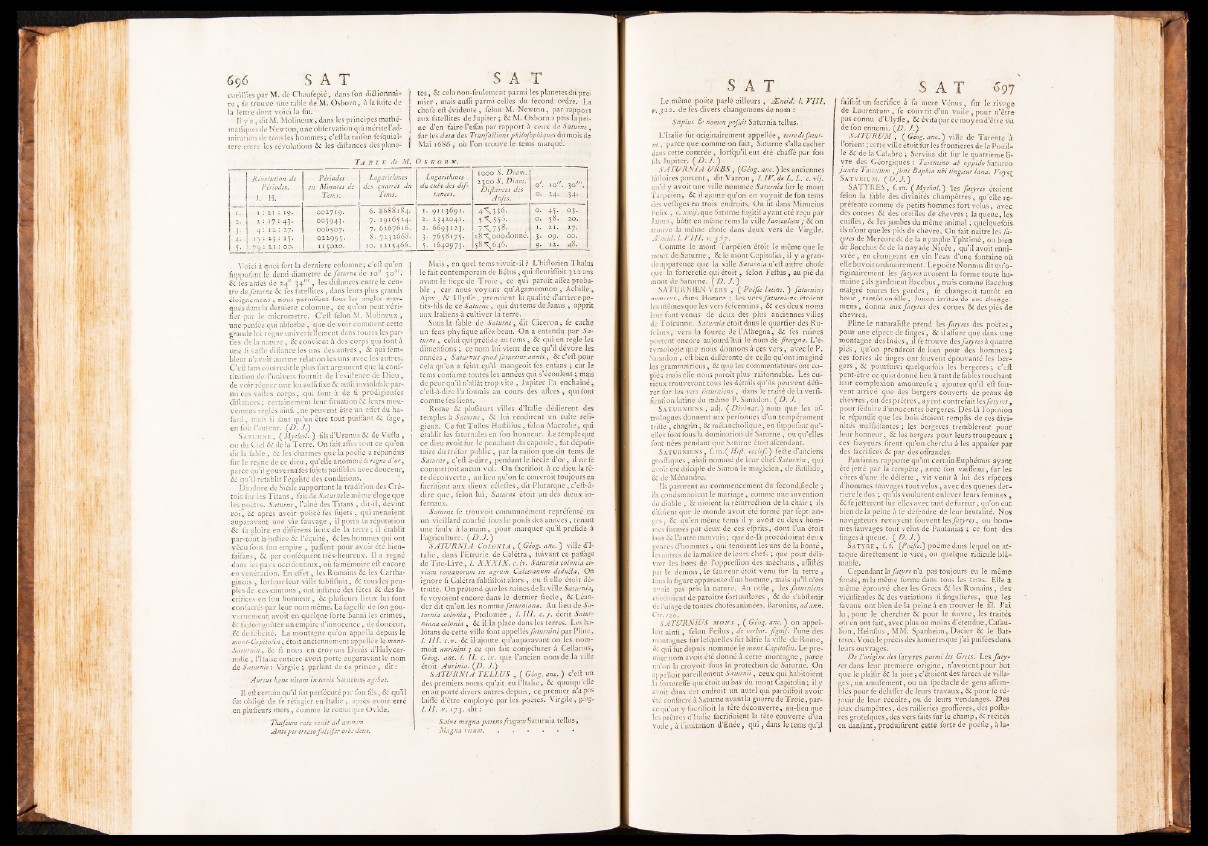

T a b l e de M. O s b o r n .

Révolution de

Périodes.

J. H.

Périodes

en Minutes de

Tems-. . .

Logarithmes

des quarrés. du

Tems.

Logarithmes .

du cube des dif-

tançes.

IOOO S. Dtam.

2300 S. Diarn.

Dißances des

Anfes. -

o'. 10".

0. 24.

30'".

•34-

1 : 21 : 19. •002719. 6. 8688184. i n — 1 4 '\ 3 3!5- ... P- 45 v 9,3-

,4:, 12 : 27. 006507. 7. 6267616. 2. 6693133. HHH . 1. 21. 27. •

15 : 23 : 15. • 022995, 8. 7232668. 3- 74:1foTVr.- 18 ^000 donne. 3. 09.;. 00.1

2. 2 ; 17 : 43. .003943. 7.191653.4-. 2. 234204,1. 0. 58. 20.

5- .79 .: 2,* :■ 00. xi 5020. 10. 1215466. 5- " " ""■ ™- 58^646. . 9. 12. 48.

j Voici à quoi fert la derniere colomne; c’eft qu’en

fiippofant le demi diamètre de faturne de 10" yo1!'*

8c fes anfes de 24" 34'" , les diftances entre le centre

de faturne 8c fes fatellites , dans leurs plus grands

éloignemens , nous paroiffent fous les angles marqués

dans la derniere colomne, ce qu’on peut vérifier

par le miçrometre. C’eft félon M. Molinevix ,

une penféequi abforbe , que devoir comment cette

grande loi régné universellement dans toutes les parties

de la nature , & convient à des corps qui font à

une fi vafte diftance les uns des autres , & qui fem-

blent n’avoir aucune relation les uns avec les autres.

C’eft fans contredit le plus fort argument que la conf-

titution de l’univers fournit de l’exiftence de Dieu,

de voir régner une loi auffi fixe 8c auffi inviolable parmi

ces, vaftes-corps, qui font à de fi prodigieufes

diftances ; certainement leur fituation 8c leurs mou-

vemens réglés ainfi ,ne peuvent être un effet'du ha-

fard, mais il faut qu’un être tout puiffant 8c fage,

en foit l’auteur. (D . J .)

Saturne , (Mytkol. ) fils d’Uranus 8c de Vefta,

ou du Ciel &delâ Terre. On fait affez tout ce qu’en

dit la fable , 8c lés charmes- que la poéfie a répandus

fur le régné de ce dieu, qu’elle anommé Le régné d'or,

parce qu’il gouvernâmes fujets paifibles avec douceur,

8c qu’il rétablit l’égalité des conditions.

Diodore de Sicile rapportant la tradition des Cré-

tois fur lés Titans, fait de Saturne le même éloge que

les poètes. Saturne, l’ainé des Titans , dit-il, devint

roi, 8c après avoir policé fes fujets , qui menoient

auparavant une vie fauvage , il porta la réputation

& fa gloire en différens lieux de la terre ; il établit

par-tout lajuftice 8c l’équité, &les hommes qui ont

•vécu fous fon empire , paffent pour avoir été bienfaifans,

8c par conféquent très-heureux. Il a régné

dans les pays occidentaux, où fa mémoire eft encore

.en vénération. En effet, les Romains 8c les Carthaginois

, lorfqueleur ville fubfiftoit, 8c tous les peuples

de ces cantons , ont inftitué des fêtes 8c desfa-

çrifices en fon honneur, 8c plufieurs lieux lui font

confacrés par leur nom même. La fageffe de fon gouvernement!

avoit en quelque forte banni les crimes,

8c faifoit goûter un empire d’innocence, de douceur,

.& de félicité. La montagne qu’on appeila depuis le

mont-Capitoün, étoit anciennement appellée le mont-

Saturnin, 8c fi nous en croyons Denis d’Halycar-

.naflê , l’Italie entière avoit porté auparavant le nom

de Saturnie : Virgile ; parlant de ce prince , dit:

Aureus hanc yitam in terris Saturnus agebat.

Il eft certain qu’il fut perfécutépar fon fils, 8c qu’il

fut obligé de fe réfugier en Italie , après avoir erré

.en plufieurs mers, comme le remarque Ovide.

Mais , en quel tems vivoit-il ? L’hiftdrien Thalus

le fait contemporain de Bélus, qui fleuriffoit 322 ans

avant le fiege de Troie , ce qui paroît affez probar

ble , car nous voyons qu’Agamemnon, Achille,

Ajax, 8c Ulyffe , prenoient la qualité d’arriere-pe-

tits-fils de. ce Saturne , qui du tems de Janus , apprit

aux Italiens à cultiver la terre.

Sous la fable de Saturne, dit Cicéron, fe cache

un fens phyfique affez beau. On a entendu par Saturne

, celui qui préfide au tems, 8c qui en réglé les

dimenfions ; ce nom lui vient de ce qu’il-dévore les

années, Saturnus quodfaturetur annis , 8c c’eft pour

cela qu’on a . feint qu’il mangeoit fes enfans ; car le

tems confume toutes les années qui s’écoulent ; mais

de peur qu’il n’allât trop vite , Jupiter l’a enchaîné,

c’eft-à-dire l’a fournis au cours des aftres , qui font

comme fes liens.

Rome 8c plufieurs villes d’Italie dédièrent des

temples à Saturne, 8c lui rendirent un culte relif

gieux. CefutTullus Hoftilius , félon Macrobe, qui

établit les faturnales en fon honneur. Le temple que

ce dieu avoit fur le penchant du capitole, fut dépofi-

taire du tréfor public, par la raifon que du tems de

Saturne t c’eft-à-dire, pendant le fiecle d’or, ilnefe

commettoit aucun vol. On facrifioit à ce dieu la tête

découverte , au lieu qu’on fe couvroit toujours en

facrifiant aux dieux céleftes,dit Plutarque, c’eft-à-

dire que, félon lui, Saturne étoit pn des dieux in-'

fernaux.

Saturne fe trouvoit communément repréfenté en

un vieillard courbé fous le poids des années , tenant

une faulx à la main, pour marquer qu’il préfide à

l’agriculture. ( D . J . )

S A T U R N IA Co l o n ia , ( Géog. anc. ) ville d’Italie,

dans l’Etrurie de Calétraj, fuivant ce. paffage

de Tite-Live , /. X X X I X . c. Iv. Saturnia colonia cij|

vium romanorum in agrum Calctranum deducla. On

ignore fi Calétra fubfiftoit alors^ou fi elle étoit détruite.

On prétend que les ruines de la ville Saturnint

fevoyoient encore dans le dernier fiecle, 8c Léan-

der dit qu’on les nomme faturniana. Au lieu de Saturnia

colonia , Ptolomée , /. I I I . c. j . écrit Satur-

niana colonia , & il la place dans les terres. Les ha-

bitans de cette ville font appellés faturnini par Pline,

l. I I I . c.v. 8c il ajoute qu’auparavant on les nom-

moit aurinini ; ce qui fait conjeûurer à Cellarius,

Géog. ant. l. I I . c .ix , que l’ancien nom de la ville

étoit Aurinia. (D . 7 .)

S A T U R N IA T E L L U S , ( Géog. anc. ) c’eft un

des premiers noms qu’ait eu l’Italie, 8c quoiqu’elle

en ait porté divers autres depuis, ce premier n’a pas

laiffé d’être employé par les poètes. Virgile, géog.

I. I I . y. jy y . dit :

Tkufcum rate venit ad amncm

Ante per errato falcifer orbe deus.

Salve magna parens frugum Saturnia tellus,

Magna virum, » . « • * *

S A T

Le même poète parle ailleurs , Æneid. I. V I I I ,

y, 3 2 2 . de fes divers changemens de nom :

Scepius & rtomen pofu'u Saturnia tellus.

L’Italie fut originairement appellée , terre de fatur-

ne , parce que comme on fait, Saturne s’alla cacher

dans cette contrée , lorfqu’il eut été chaffé par fon

fils Jupiter. ( D . J. )

S A T U R N IA U R S S , (Géog. anc. ) les anciennes

hiftoires portent, dit Varron, l. IV . de L. L. c. vij.

qu’il y avoit une ville nommée Saturnia fur le mont

Tarpéïen, 8c il ajoute qu’on en voyoit de fon tems

des veftiges en trois endroits. On lit dans Minucius

Félix , c. x x i j . que Saturne fugitif ayant été reçu par

Janus , bâtit en même tems la ville Janiculiim ; 8c on

trouve la même chofe dans deux vers de Virgile.

Æneid. I. V I I I . v. $5J .

Comme le mont Tarpéïen étoit le même que le

mont de.Saturne , 8c le mont Capitolin, il y a grande

apparence que la ville Saturnia n’eft autre chofe

que la fortereffe qui étoit , félon Feftus, au pié du

mont de Saturne. ( D .

SATURNIEN V ers , ( Poéfie latine. ) faturnius

numtrus, dans Horace ; les vers fatumien sétoient

les îîiêmes que les vers fefeennins, 8c ces deux noms

leur font venus de deux des plus anciennes villes

de Tofcanne. Saturnia étoit dans le quartier des Ru-

felansy* vers la fource de l’Albegna, 8c fes ruines

portent encore aujourd’hui le nom de fitergna. L’étymologie,

que nous donnons à ces vers, avec le P.

Sanadon , eft bien différente de cejle qu’ont imaginé

les grammairiens, &que les commentateurs ont copié;

mais elle nous paroît plus 'raifonnabl'e. Les curieux

trouveront tous les détails qu’ils peuvent délirer

fur les vers Çatumiens , dans lé traité de la verfi-

fication latine du même P. Sanadon, (D . J .)

Satu rn ien s , adj. (D iv in a t.) nom que les af-

trologues donnent aux perfonnes d’un tempérament

trifte , chagrin, 8c mélancholique, en fuppofant qu’elles

font fous la domination de Saturne, ou qu’elles

font nées pendant que Saturne étoit afeendant.

Saturniens, eccLfi') fefte d’anciens

gnoftiques , ainfi nommé de leur chef Saturnin , qui

avoit étédifciple de Simon le magicien, de Bafilide,

8c de Ménandre.

Ils parurent au commencement du fecondffiecle ;

ils coridamnoient le mariage, comme une invention

du diable , & nioient la réfurre&ion de la chair ; ils.

difoient que le monde avoit été formé par fept anges,

8c qu’en même tems il y avoit eu deux hommes

formés par deux de Ces efprits, dont l’un étoit

bon 8c l’autre mauvais ; que de-là procédoient deux

genres d’hommes , qui tenoient les uns de la bonté,

les autres de la malice de leurs chefs ; que pour délivrer

les bons de l’oppreffion des méchans , affiliés

par le démon , le fauveur étoit venu fur: la terre ,

fous la figure apparente d’un homme, mais qu’il n’en

avoit pas pris la nature. Au refte , les faturniens

affefroient de paraître fortaufter.es , 8c de s’abftenir

de l’ufage de toutes choies animées. Baronius, adann.

Clir.,20.

S A T U R N IU S m o n s , ( Géog. artc. •) on appel-

loit ainfi , félon Feftus , de verbor. fignif. l’une des

montagnes fur lefquelles fut bâtie la ville -de Rome,

8c qui fut depuis nommée le mont Capitolin. Le premier

nom avoit été donné à cette montagne, parce

qu’on la croyoit fous la protedion de Saturne. On

appelloit pareillement Saturnii, ceux qui habitoient

la fortereffe qui étoit au bas du mont Capitolin; il y

avoit dans cet endroit un autel qui paroiffoit avoir

été confacré à Saturne avant la guerre de Troie, parce

qu’on y facrifioit la tête découverte, au-lieu que

les prêtres d’Italie facrifibient la tête couverte, d’un

voile, à l’imitation d’Enée, qui, dans le tems qu’il

S A T »97

1 faifoit un, facrifice à fa mere Vénus, fur le rivage

de Laurentum , fe couvrit d’un voile , pour n’êtfe

pas connu d’Ulyffe , & évita par ce moyen d’être Vil

de fon ennemi. (D . /.)

^ S A T U R U M , ( Géog. anc. ) ville de Tarante à

l’orient ; cette ville étoit fur les frontières de la Pouil-»

le 8c de la Calabre ; Servius dit fqr le quatrième li*

vre des Géorgiques : Tarentino ab oppido Satureo

ju x ta Tarentxmi fj'unt Baphia ubi tinguur lana. Voye£

Sa t y r iu m . ( D . J . )

SATYRES, f. m. (Mythol.) ftes fatyres étoiertt

félon la fable des divinités champêtres , qu’elle repréfente

Comme de petits hommes fort velus, avec

dès cornes 8c des oreilles de chevres ; la queue, les

cuiffes, 8c lés jambes du même animal ; quelquefois

ils ri’ont que les piés de chevre. On fait naître les

tyres de Mercure 8c de la nymphe Yphtimé, ou bien

.de IJacchus 8c de la nayade Nicée, qu’il avoit enni-

vrée, en changeant en vin l’eau d’une fontaine où

elle buvoit ordinairement. Le poète Nonnus dit qu’o-

riginairement les fatyres avoient la forme toute humaine

; ils gardoient Bacchus , mais comme Bacchus

malgré toutes fes gardes, fe changeoit tantôt en

bouc, tantôt en fille, Junon irritée de ces changemens

, donna aux fatyres des cornes 8c des piés de

chevres.

Pline le naturalifte prend les fatyres des poètes-,

pour une efpece de finges , & il affure que dans une

montagne des Indes, il fe trouve des fatyres à quatre

pies, qu’on prendroit de loin pour des hommes ;

ces fortes de finges ont fouvent épouvanté les bergers

, 8c pourfuivi quelquefois les bergeres ; c*eft

peut-être ce quia donné lieu à tant de fables touchant

leur complexion amoureufe ; ajoutez qu’il eft fou-

vent arrivé que- des bergers Couverts de peaux de

chevres, ou des prêtres, ayent contrefait les fatyres ,

pour féduire d’innocentes bergeres. Dès-là l’opinion

fe répandit que les bois étoient remplis de ces divinités

malfaifàntes ; les bergeres tremblèrent pour

leur honneur, 8c les bergers pour leurs troupeaux ;

ces frayeurs firent qu’on chercha à les appaifer par

des facrifices 8c par des offrandes.

Paufanias rapporte qu’un certain Euphémus ayant

étéjetté par la tempête , avec fon vaiffeau, furies

côtes d’une île déferte , vit venir à lui des efpeces

d’hommes fauvages tout velus, avec des queues derrière

le dos ; qu’ils voulurent enlever leurs femmes ,

8c fe jetterent fur elles avec tant de fureur, qu’on eut

bien delà peine à fe défendre de leur brutalité. Nos

navigateurs revoyent fouvent les fatyres, ou hom-

mes lauvages tout velus de Paufanias ; ce font des

finges à queue. (D . J . )

S a t y r e , f. f. (Poéfie.) poème dans lequel on attaque

direftement le vice, ou quelque ridicule blâmable.

Cependant la fatyre n’a pas toujours eu le même

fonds, ni la même forme dans tous les tems. Elle â

même éprouvé chez les Grecs & les Romains, des

viciffitudes 8c des variations fi fingulieres, que les

favans ont bien de la peine à en trouver le fil. J’aî

lu,pour le chercher 8c pour le fuivre, les traités

offien ont fait, avec plus ou moins d’étendue, Cafau-

bon, Heinfius , M M. Spanheim, Dacier 8c le Batteux.

Voici le précis des lumières que j’ai puifées dans

leurs ouvrages.

De l'origine des fatyres parmi les Grecs. Les faty res

dans leur première origine, n’avoient. pour but

que le plaifir 8c la joie ; c’étoient des farces de villages

, un amufement, ou un fpe&acle de gens affem-

blés pour fe délaffer de leurs travaux, 8c pour fe réjouir

de leur récolte, ou de leurs vendanges. Des

jeux champêtres, des railleries groffieres, des poftu*

res grotefques, des vers faits fur le champ, 8c recités

en danfant, produifirent cette forte de poéfie, à la