L exploitation de l’or avait porté exclusivement, dans

les premiers temps, sur les alluvîons modernes, mais,

depuis l’année 1902, certains prospecteurs se sont lancés

à la recherche du métal en roche ; des filons ont été reconnus;

certains sont même l’objet d’études.

Le travail de l’or est pratiqué presque partout selon

l ’ancienne méthode de lavage à la battée; le lavage au

sluice, quoique beaucoup plus économique, est encore

très peu répandu ; il est à souhaiter que ce procédé se

généralise.

On estime à environ 2 fr. le gramme, en moyenne, soit

les deux tiers de la valeur du métal, le prix payé aux ouvriers

indigènes qui le recherchent et le traitent; le

chiffre de la production de igo3 fait ressortir une somme

de plus de quatre millions reçue par eux dans cette

année (*).

Industries séricicoles. — L’administration locale a fait

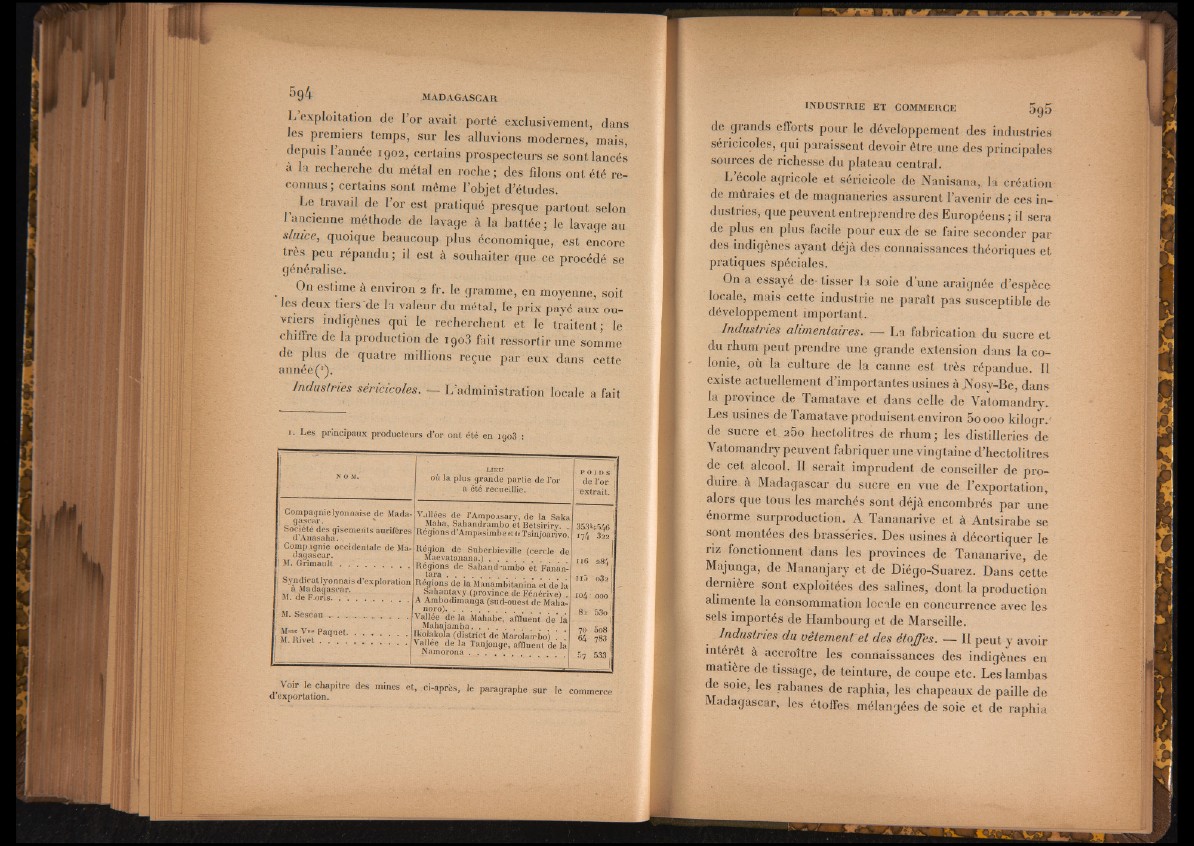

i. Les principaux producteurs d’or ont été en igo3 :

N 0 M .

L IE U

où la plus grande partie de l’or

a été recueillie.

P O I D S

de l’or j

extrait. \

j Compagnie lyonnaise de Mada-

j gascar. %

! Société des gisements aurifères

j d’Anasaha.

| Compagnie occidentale de Madagascar.

1 M. Grimanlt..............................

I Syndicat lyonnais d’exploration

à Madagascar.

M . de F.oris. . ...............

Vallées de l’Ampoasary, de la Saka

Maha, Sahandrambo et Betsiriry.

Régions d’Ampasimbe et de Tsinjoarivo.

Région de Suberbieville (cercle de

Maevatanana.) . . ...................

Régions de Sahand'-ambo et Fanant

a r a ................................................

Régions de la Manambitanina et de la

Sahantavy (province de Fénérive) .

A Ambodimanga (sud-ouest de Maha-

noro). . . . . . . . . .

Vallée de la Mahabe,* affluent de* la

Mabajamba. . . . . .

fkolakola (district de Marolarrbo) .

Vallée de la Tanjonge, affluent de là

Namorona . . . . .

353ks546

174 322

116 284

i i 5 032

104 000

M. Sescau . . . . . . . . 81 53o1

' M'«« V>e Paquet. . . . . . 70 5o8

M. R iv e t ............... ..................... 64 783

! H

Voir le chapitre des mines et

, ci-après, le paragraphe sur le commerce

d’exportation.

de grands efforts pour le développement des industries

séricicoles, qui paraissent devoir être une des principales

sources de richesse du plateau central.

L école agricole et séricicole de Nanisana, la création

de mûraies et de magnaneries assurent l’avenir de ces industries,

que peuvent entreprendre des Européens ; il sera

de plus en plus facile pour eux de se faire seconder par

des indigènes ayant déjà des connaissances théoriques et

pratiques spéciales.

On a essayé de- tisser la soie d’une araignée d’espèce

locale, mais cette industrie ne paraît pas susceptible de

développement important.

Industries alimentaires. — La fabrication du sucre et

du rhum peut prendre une grande extension dans la colonie,

où la culture de la canne est très répandue. Il

existe actuellement d’importantes usines àj>iosy-Be, dans

la province de Tamatave et dans celle de Vatomandry.

Les usines de Tamatave produisent environ 5oooo kilogr.'

de sucre et 25o hectolitres de rhum; les distilleries de

Vatomandry peuvent fabriquer une vingtaine d’hectolitres

de cet alcool. Il serait imprudent de conseiller de produire

à Madagascar du sucre en vue de l’exportation,

alors que tous les marchés sont déjà encombrés par une

énorme surproduction. A Tananarive et à Antsirabe se

sont montées des brasseries. Des usines à décortiquer le

riz fonctionnent dans les provinces de Tananarive, de

Majunga, de Mananjary et de Diégo-Suarez. Dans cette

dernière sont exploitées des salines, dont la production

alimente la consommation locale en concurrence avec les

sels importés de Hambourg et de Marseille.

Industries du vêtement et des étoffes. — II peut y avoir

intérêt à accroître les connaissances des indigènes en

matière de tissage, de teinture, de coupe etc. Les lambas

de soie, les rabanes de raphia, les chapeaux de paille de

ladagascar, les étoffes mélangées de soie et de raphia