l’île, elles ont atteint un chiffre qui ne saurait être dépassé

sans péril. Leur accroissement s’est arrêté du reste

en ces trois dernières années ; il était dû pour une large

part aux charges résultant soit des grands travaux en,

cours, soit du service des intérêts et de l’amortissement

des emprunts contractés pour la création de l’outillage

économique de la colonie. Ces dépenses sont actuellement

à leur maximum ou à peu près. v

Les résultats considérables acquis en sept années au

point de vue budgétaire par l’administration de Madagascar

n’en sont pas moins très intéressants à constater.

D’autre part, si on examine les statistiques de l’île, on

remarque que la progression des échanges commerciaux

est presque constante et parallèle à celle du budget.

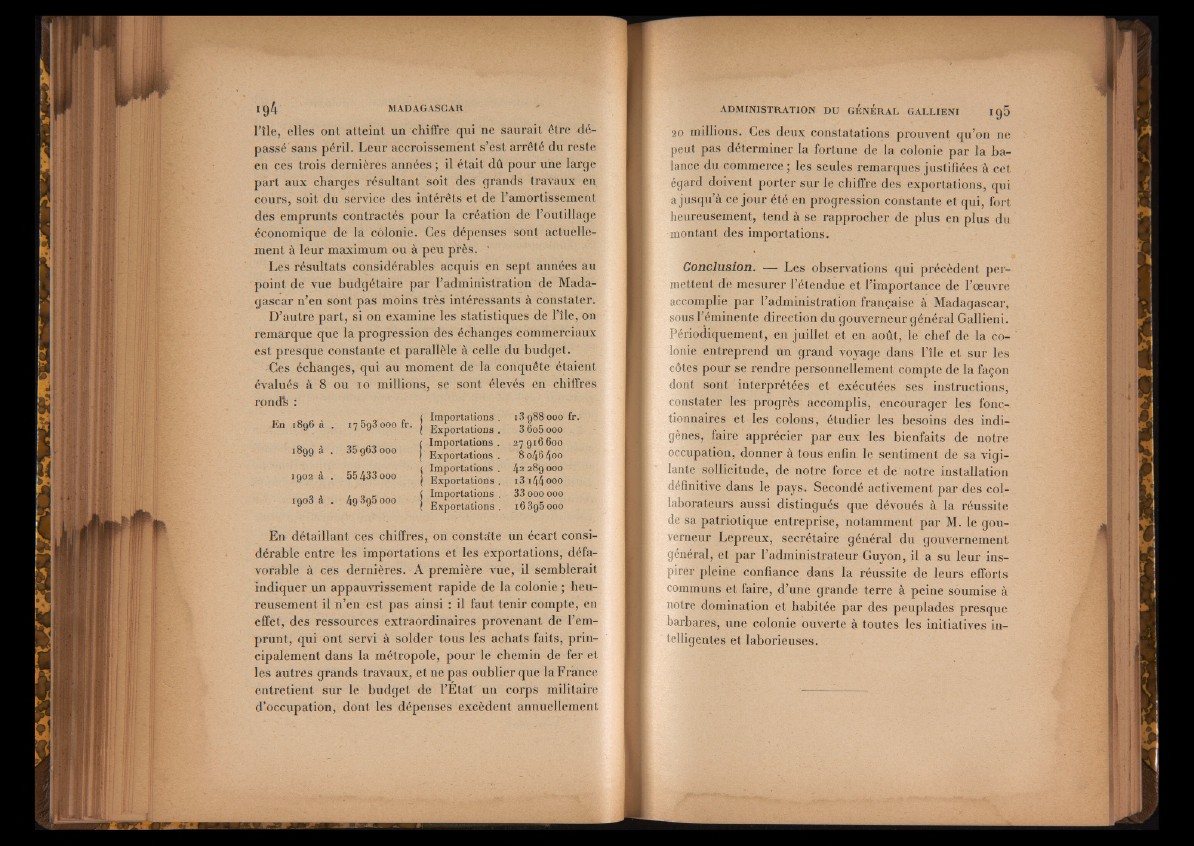

Ces échanges, qui au moment de la conquête étaient

évalués à 8 ou 10 millions, se sont élevés en chiffres

rond*s :

En 1896 à

1899 à

1902 à

igo3 à

17 5g3 000 fr.

35 g63 000

55 433 000

49 3g5 000

Importations .

Exportations .

Importations .

Exportations .

Importations .

Exportations .

( Importations .

( Exportations .

i 3 988 000 fr.

3 6o5 000

27 916 600

8 046 4oo

42 289 000

i3 i44ooo

33 000 000

16395 000

En détaillant ces chiffres, on constate un écart considérable

entre les importations et les exportations, défavorable

à ces dernières. A première vue, il semblerait

indiquer un appauvrissement rapide de la colonie ; heureusement

il n’en est pas ainsi : il faut tenir compte, en

effet, des ressources extraordinaires provenant de l’emprunt,

qui ont servi à solder tous les achats faits, principalement

dans la métropole, pour le chemin de fer et

les autres grands travaux, et ne pas oublier que la France

entretient sur le budget de l’État un corps militaire

d’occupation, dont les dépenses excèdent annuellement

20 millions. Ces deux constatations prouvent qu’on ne

peut pas déterminer la fortune de la colonie par la balance

du commerce ; les seules remarques justifiées à cet

égard doivent porter sur le chiffre des exportations, qui

a jusqu’à ce jour été en progression constante et qui, fort

heureusement, tend à se rapprocher de plus en plus du

montant des importations.

Conclusion. — Les observations qui précèdent permettent

de mesurer l’étendue et l’importance de l’oeuvre

accomplie par l’administration française à Madagascar,

sous l’éminente direction du gouverneur général Gallieni.

Périodiquement, en juillet et en août, le chef de la colonie

entreprend ün grand voyage dans l’île et sur les

côtes pour se rendre personnellement compte de la façon

dont sont interprétées et exécutées ses instructions,

constater les progrès accomplis, encourager les fonctionnaires

et les colons, étudier les besoins des indigènes,

faire apprécier par eux les bienfaits de notre

occupation, donner à tous enfin le sentiment de sa vigilante

sollicitude, de notre force et de notre installation

définitive dans le pays. Secondé activement par des collaborateurs

aussi distingués que dévoués à la réussite

de sa patriotique entreprise, notamment par M. le gouverneur

Lépreux, secrétaire général du gouvernement

général, et par l’administrateur Guyon, il a su leur inspirer

pleine confiance dans la réussite de leurs efforts

communs et faire, d’une grande terre à peine soumise à

notre domination et habitée par des peuplades presque

barbares, une colonie ouverte à toutes les initiatives intelligentes

et laborieuses.