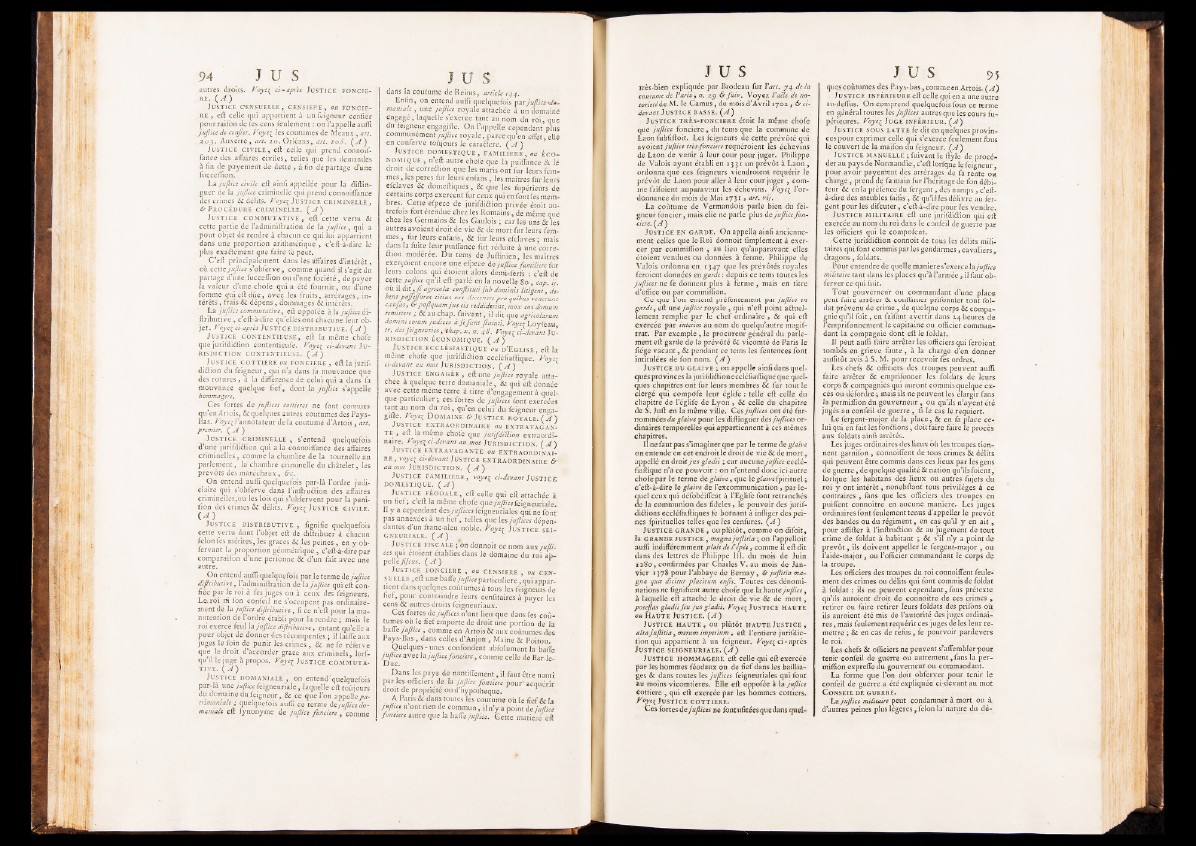

autres droits. Voyc^ ci-dprls JUSTICE FONCIERE.

(^4 )

Just ice censue lle, c e n s ier e , ou fon cièr

e , eft celle qui appartient à un feigneur cenfier

pourraifon de les cens feulement : on l’appelle aulli

jujlict de cenfier. Voye^ les coutumes de Meaux, art.

x 03. Auxerre, an. %o. Orléans, art. io S. ( A J

Ju st ice c iv il e , eft celle qui prend connoif-

fance des affaires civiles, telles que les demandes

à fin de payement de dette , à fin de partage d’une

fucceffion.

La juflice civile eft ainfi appellée pour là diftin-

guer de la jufiice criminelle qui prend connoiffance

des crimes & délits. Voye^ Ju st ic e c r im in e l le ,

& Pro cédu re cr imine lle. (A~)

Ju st ic e c o m m u t a t iv e , eft cette vertu &

cette partie de l’adminiftration de la juflice, qui a

pour objet de rendre à chacun ce qui lui appartient

dans une proportion arithmétique , c’eft-à-dire le

plus exaâement que faire fe peut.

C ’eft principalement dans les affaires d’intérêt,

où cette jufiice s’obferve, comme quand il s’agit du

partage d’une fucceflion ou d’une fociété, de payer

la valeur d’une chofe qui a été fournie, ou d’une

fomme qui eft dûe, avec les fruits, arrérages, intérêts

, frais & dépens , dommages & intérêts.

La jufiice commutative, eft oppofée à la jufiice di-

ftributive, c’eft-à-dire qu’elles ont chacune leur, obje

t. Voyei ci-après JUSTICE DISTRIBUTIVE. ( A )

Just ice co n t en t ieu s e , eft la même chofe

que jurifdiâion contentieufe. Voye^ ci-devant Ju- ;

RISDICTION CONTENTIEUSE. (^4)

Ju st ice co t t ier e ou fon cière , eft la jurifdiâion

du feigneur, qui n’a dans fa mouvance que

des rotures, à la différence de celui qui a dans fa

mouvance quelque fief, dont la jufiice s’appelle

hommagere.

Ces fortes de jufiices cottieres ne font connues

qu’en Artois, & quelques autres coutumes des Pays-

Bas. Voye^ J’annotateur de la coutume d’Artois, art.

premier. ( A )

Ju st ic e criminelle , s’entend quelquefois

d’une jurifdiâion qui a la connoiffance des affaires

criminelles, comme la chambre de la tournelle au

parlement, la chambre criminelle du châtelet, les

prévôts des maréchaux, &c.

On entend auffi quelquefois par-là l’ordre judiciaire

qui s’obferve dans l’inftruâion des affaires

criminelles,ou les lois qui s’obfervent pour la punition

des crimes & délits. Voyez Ju st ic e c iv il e .

Ju st ic e d istr ibu t iv e , fignifie quelquefois

cette vertu dont l’objet eft de diftribuer à chacun

félon fes mérites, les grâces & les peines , en y ob-

fervant la proportion géométrique , c’eft-à-dire par

comparaifon d’une perfonne & d’un fait avec une

autre.

On entend auffi quelquefois par le terme de jufiice

Attributive, l’adminiftration de la jufiice qui eft confiée

par le roi à fes juges ou à ceux des feigneurs.

Le. roi ni fon confeil ne s’occupent pas ordinairement

de la jufiice difiributive, fi ce n’eft pour la manutention

de l’ordre établi pour la rendre ; mais le

roi exerce feul la jufiice difiributive, entant qu’elle a

pour objet de donner des récompenfes ; il Iaiffe aux

juges le foin de punir les crimes , & ne fe réferve

que le droit d’accorder grâce aux criminels, lorf-

qu’il le juge à propos. Voye^ Just ice c om m u t a t

iv e . ( A )

Ju st ic e dom an iale , on entend'quelquefois

par-là une juflice feigneuriale, laquelle eft toujours

du domaine du feigneur, & ce que l’on appelle patrimoniale

■ ; quelquefois auffi ce terme de juflice domaniale

eft fynonyme de jufiice foncière, comme

dans la coutume de Reims, article 144.

Enfin, on entend auffi quelquefois parjufiice 'domaniale

, une jufiice royale attachée à un domaine

laquelle s exerce tant au nom du roi, que

du feigneur engagifte. On l’appelle cependant plus

communément jufiice royale, parce qu’en effet, ellé

en conferve toûjours le caraâere. ( A )

Just ice d om e s t iq u e , f am il iè r e , ou é c o n

om iq ue , n’eft autre chofe que la puiffance & lé

droit de correâion que les maris ont fur leurs femmes

, les peres fur leurs enfans, les maîtres fur leurs

efclaves & domeftiques, & que les fupérieurs de

certains corps exercent fur ceux qui en font les membres.

Cette efpece de jurifdiâion privée étoit autrefois

fort étendue chez les Romains, de même que

chez les Germains & les Gaulois ; car les uns & les

autres avoient droit de vie & de mort fur leurs femmes,

fur leurs enfans, & fur leurs efclaves ; mais

dans la fuite leur puiffance fiit réduite à une correâion

modérée. Du tems de Juftinien, les maîtres

exerçoient encore une efpece de juflice familière fur

leurs colons qui étoient alors demi-ferfs : c’eft de

cette juflice qu’il eft parlé en la novelle 80 , cap. ij.

où il dit )Jî agricoles, conflituti fub dominis litigent, de-

bent poffeffores citius cas dtcernere pro quibus venerunt

caufaSy & poftquamjus eis reddiderint, mox eos domum

remittere ■ & au chap, fuivant, il dit que agricolarum

domini eorum judices à fefunt fiatuti. Voyt^ Loyfeau,

tr. des feignturies, %hap. x . n. 48. Voye^ ci-devant JURISDICTION

ÉCONOMIQUE. ( A )

Ju st ic e e c c l é sia s t iq u e ou d’Eg l is e , eft la

même chofe que jurifdiâion eccléfiaftique. Voyez

ci-devant au mot Ju r isd ic t io n . ( A J

Just ice en gagée , eft une jufiice royale attachée

à quelque terre domaniale, & qui eft donnée

avec cette meme terre à titre d’engagement à quelque

particulier; ces fortes de jufiices font exercées

tant au nom du ro i, qu’en celui du feigneur engagifte.

Voyei D omaine & Ju st ice r o y a l e . ( A )

Just ice extraordin air e ou ex t r a v ag an t

e , eft la meme chofe que jurijdiclion extraordinaire.

Voye^ ci-devant au mot. JURISDICTION. ( A )

Ju st ice ex t r a v ag a n t e ou ex t r ao rd in a ir

e , voyei ci-devant JUSTICE EXTRAORDINAIRE &

au mot Ju r isd ic t io n . ( A ')

Ju st ice f am il iè r e , voyeç ci-devant Ju st ic e

dom estiq ue. ( A )

Ju st ic e f é o d a l e , eft celle qui eft attachée à

un fief; c eft la meme chofe juflice feigneuriale.

Il y a cependant des jufiices feigneuriales qui ne font

pas annexées à un fief, telles que les jufiices dépendantes

d un franc-aleu noble. Voye^ Ju st ic e seigneuriale.

( A f À

Ju st ic e f iscale ; on donnoit ce nom aux jufiices

qui étoient établies dans le domaine du roi ab-

pellé fifeus. ( A ) *

Just ice foncière , ou censiere , où censuelle

, eft une baffe jufiice particulière-, qui appartient

dans quelques coutumes à tous les feigneurs de

fief, pour contraindre leurs cenfitaires à payer les

cens & autres droits feigneuriaux.

Ces fortes de jufiices n’ont lieu que dans les coutumes

où le fief emporte de droit une portion de la

baSe jufiice , comme en Artois & aux coutumes des

Pays-Bas , dans celles d’Anjou , Maine & Poitou.

Quelques-unes confondent abfolumentla baffe

juflice avec la jufiice foncière, comme celle de Bar-le-

Duc.

Dans les pays de nantiffement, il faut être nanti

par les officiers de la jufiice foncière pour’ acquérir

droit de propriété ou d’hypotheque.

A Paris & dans toutes les coutume où le fief & la

jufiice n ont rien de commun , il n’y a point de juflice

foncière autre que la baSe jufiice. Cette matière eft

très-bien expliquée par Brodeau fur Yart. y 4 de la

coutume de Paris , n. xe> & füiv. Voyez l'aat de notoriété

de M. le Camus, du mois d’Avril 1702, & ci-

devant Ju st ic e basse. ([A)

Ju st ice très-foncière étoit la même chofe

que jufiice foncière , du tems que la commune de

Laon fubfiftoit. Les feigneurs de cette prévôté qui

avoient juflice très-fonciere requéroient les échevins

de Laon de venir à leur cour pour juger. Philippe

de Valois ayant établi en 1331 un prévôt à Laon ,

ordonna que ces feigneurs viendroient requérir le

prévôt de Laon pour aller à leur cour juger , comme

faifoient auparavant les échevins. Voyei l’ordonnance

du mois de Mai 1731* art. vij.

La coutume de Vermandois parle bien du feigneur

foncier, mais elle ne parle plus de jufiice foncierCi

(A )

Just ice En g a rd e. On appella ainfi anciennement

celles que le Roi donnoit fimpleiflent à exercer

par conimiffion , au lieu qu’aupàravant elles

étoient vendues ou données à ferme. Philippe de

Valois ordonna en 1347 que les prévôtés royales

feroient données en garde : depuis ce tems toutes les

jufiices ne fe donnent plus à ferme, mais en titre

d’office ou par commiffion.

Ce que l’on entend préfentement par jufiice en

garde , eft une juflice royale , qui rt’eft point aâuel-

lement remplie par le chef ordinaire, & qui eft

exercée par intérim au nom de quelqu’autre magistrat.

Par exemple , le procureur général du parlement

eft garde de la prévôté & vicomté de Paris le

ftége vacant, & pendant ce tems les fenteiïces font

intitulées de fon nom. CA )

Ju st ic e du g la iv e ; on appelle ainfi dans quelques

provinces la jurifdiâion eccléfiaftique que quelques

chapitres ont fur leurs membres & fur tout le

clergé qui compOfe leur églife : telle eft celle du

chapitre de féglife de Lyon , & celle du chapitre

de S. Juft en la même ville. Ces jufiices ont été fur-

nommées«/« glaive pour les diftinguer des jufiices ordinaires

temporelles qui appartiennent à ces mêmes

chapitres.

Il ne faut pas s’imaginer que par le terme de glaive

on entende en cet endroit le droit de vie & de mort,

appellé en droit ju s gladii ; car aucunejuflice eeelé-

fiaftiquê n’a ce pouvoir : on n’entend donc ici autre

chofe par le terme de glaive, que le glaive fpirkué'l ;

c ’eft-à-dire le glaive de l’excommunication, par lequel

ceux qui défobéiffent à l’Eglife font retranchés

de la communion des ficîeles, le pouvoir des jurif-

diâiôns eccléfiaftiques fe bornant à infliger des peines

fpirituelles telles que Jes cenfures. Ça )

Ju st ic e g r a n d e , ou plutôt, comme ondifort,

la GRANDE ju stic e , magna juflida ; on l’appelloit

auffi indifféremment plaît de lepée , comme il eft dit

dans des lettres de Philippe III. du mois de Juin

ï 180,- confirmées par Charles V . au mois de Janvier

1378 pour l ’abbaye de Bernay, & jufiitiü magna

quee dicitur placitum enfis. Toutes ces dénominations

ne lignifient autre chofe que la haute juflice,

à laquelle eft attaché le droit de vie & de mort,

potefias gladii feu ju s gladii. Voyeç JUSTICE HAUTE

ou Haute Ju st ic e . (A )

Justice h a u t e , ou plutôt h au t e Just ice ,

alta jujlitia, merum imperium, eft l’entiere jurifdic-

tion qui appartient à un feigneur. Voye[ ci - après

Ju st ic e seigneuriale. (-4)

Ju st ic e hommagere eft celle qui eft exercée

par les hommes féodaux ou de fief dans les bailliages

& dans toutes les jufiices feigneuriales qui font

Au moins vicomtieres. Elle eft oppofée à la jufiice

cottiere , qui eft exercée par les hommes eottiers.

Voye[ Ju st ic e c o t t ie r e .

Ces fortes de jufiices ne font ufitées que dans quelques'coûtumes

des Pays-bas, comme en Artois. (.A )

Ju st ic e inférieure eft celle qui en a une autre

aiirdeffus. On comprend quelquefois fous ce terme

en général toutes lés jufiices autres que les cours fu-

périeures. Voye^ Juge inférieur. ( v4)

Ju st ice sous l a t t e fe dit en quelques provin-

cespoiir exprimer celle qui s’exerce feulement fous

le couvert de la maifon du feigneur. (’ÎA)

Ju st ic e manuelle ; fuivant le ftyle de procéder

au paysde Normandie', c’eft lorfque le feigneur ,

pour avoir payement des arrérages de fa rente ou

charge, prend, de fa main fur l’héritage de fon débiteur

& en la préfence'du fergent, dès namps, c’eft-

à-dire des meubles faifrs , & qu’il-les déli vre au fer-

gent pour les difçuter, c’eft-à-dire pour les vendre.

Just ice m il it a ir e eft une jurifdiâion qui eft

exercée au nom du roi dans le confeil de guerre par

les officiers qui le compofent.

•Cette jurifdiâion connoît de tou.s les délits militaires

qui font commis par les gendarmes, cavaliers,

dragons , foldats.

Pour entendre de quélle maniéré s’exerce la juflice

militaire tant dans lès places qu’à l’armée , il faut ob-

ferver ce qui fiiit.

Tout gouvérneùr ou commandant d’une place

peut fa-ire arrêter & conftituer pr-ifonnier tout fol-

dat prévenu de crime. de quelque corps & compagnie

qu’il fo it , en faifant avertir dans 24 heures de

l’emprifonnement le capitaine ou officier commandant

la compagnie dont eft le foldàt.

Il peut auffi faire arrêter les officiers qui feroient

tombés en grieve fau te, à la charge d’en donner

auffitôt avis à S. M. pour recevoir fes ordres.

Les chefs & officiers des troupes peuvent auffi

faire arrêter & emprifonner les foldats de leurs

corps & compagnies qui auront commis quelque excès

ou défordre ; mais ils ne peuvent les élargir fans

la permiffion du gouverneur , ou qu’ils n’ayent été

jugés au confeil de guerre , fi le cas le requiert.

Le fergent-major de la place, & en fa place celui

qui en fait lesfonâions, doit faire faire le procès

aux foldats ainfi arrêtés.

Les juges ordinaires des lieux où les troupes tiennent

garnifon , connoiffent de tous crimes & délits

qui peuvent être commis dans ces lieux par les gens

de guerre, de quelque qualité & nation qu’ils foient,

lorfque les habitans des lieux ou autres fujets du

roi y ont intérêt, nonobftant tous privilèges à ce

contraires , fans que les officiers des troupes en

puiffent connoître en aucune maniéré. Les juges

ordinaires font feulement tenus d’appeller le prévôt

des bandes ou du régiment, en cas qu’il y en ait ,

pour affifter à l’inftruâion & au jugement de tout

crime de fbldat à habitant ; & s’il n’y a point de

prévôt, ils doivent appeller le fergent-major , ou

l’aide-major, ou l’officier commandant le corps de

la troupe.

Les officiers des troupes du roi connoiffent feule*

ment des crimes ou délits qui font commis de foldat

à foldat : ils ne peuvent cependant, fous prétexte

qu’ils auroient droit de connoître de ces crimes ,

retirer ou faire retirer leurs foldats des prifons où

ils auroient été mis de l’autorité des juges ordinaires

, mais feulement requérir ces juges de les leur remettre

; & en cas de refus, fe pourvoir pardevers

le roi.

Les chefs & officiers ne peuvent s’ affembler pour

tenir confeil de guerre ou autrement y fans la permiffion

expreffe du gouverneur ou commandant.

La forme que l’on doit obferver pour tenir le

confeil de guerre a été expliquée ci-devant îiu mot

C onseil de guerre.

La jufiice militaire peut condamner à mort ou à

d’autres peines plus légères, félon ltf’nature du dé-.