•que les requêtes de l’hôtel ou du palais pour les

commensaux de la maifon du roi & autres personnes

qui jouiffen.t du droit de commitùmus. Voye{ COMMENSAUX

9*COMMITTIMUS > PRIVILÉGIÉS ^ Re -

'Q U ÊTES DE l’hOSTEL ET DW PALAIS. (A )

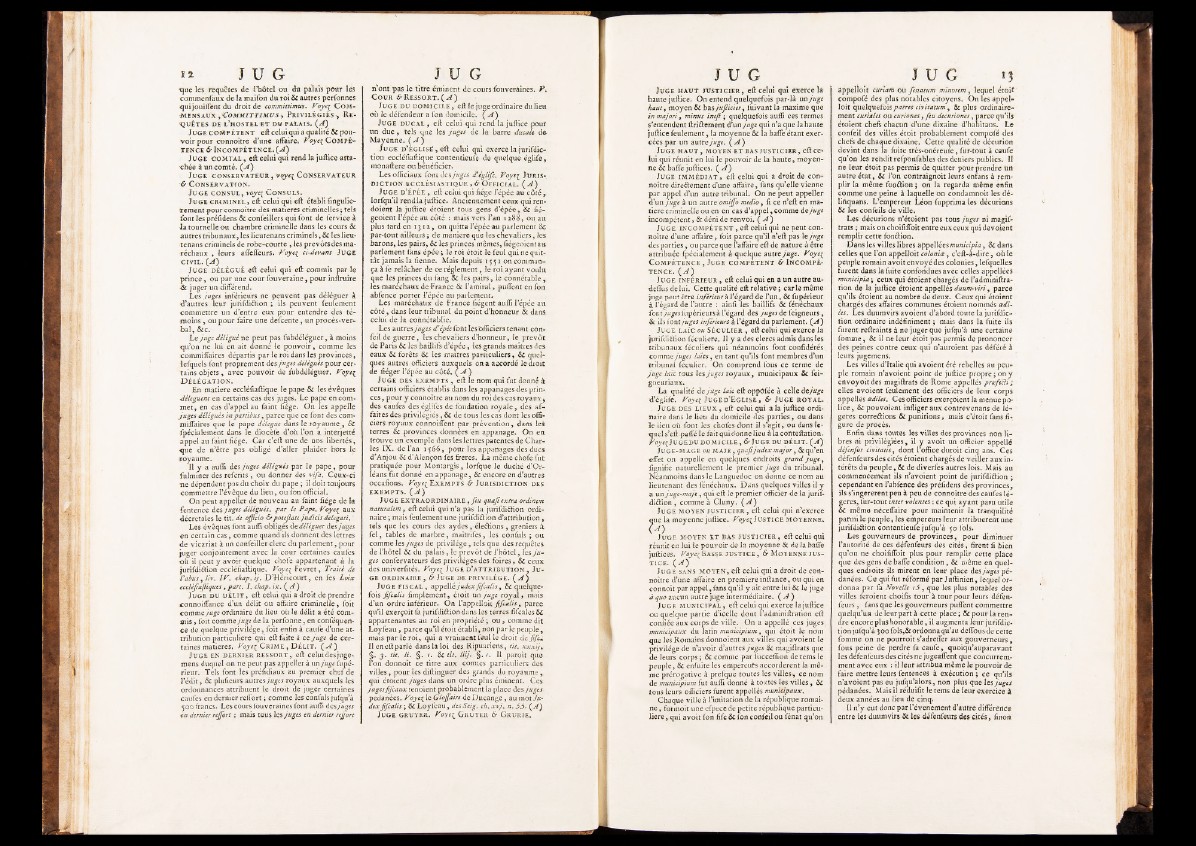

Juge c o m p é t e n t eft celui qui a qualité & pouvoir

pour connoître d’une affaire. Voyei C ompéte

n c e & In c om p é t en c e . (A )

Juge c o m t a l , eft celui qui rend la juftice attachée

à un comté. (A )

Juge co n s e r v a t eu r , voyc^ C onserv ateur

■ & C o n s e r v a t io n .

Ju g e c o n su l , yoyt[ C onsul s.

Ju ge cr im ine l > eft celui qui eft établi Singulièrement

pour connoître des matières criminelles ; tels

font les préfidens & confeiliers qui font de Service à

latournelleou chambre criminelle dans les cours &

autres tribunaux, les lieutenans criminels, & les lieu-

tenans criminels de robe-courte ,le s prévôts des maréchaux

, leurs aflèfleurs. Voye^ ci-devant Juge

c iv il . {A )

Juge d élégué eft celui qui eft commis par le

prince, ou par une cour Souveraine, pour instruire

■ & juger un différend.

Les juges inférieurs ne peuvent pas déléguer à

d’autres leur jurifdi&ion ; ils peuvent Seulement

commettre un d’entre eux pour entendre des témoins

, ou pour faire une deScente, un procès-verb

a l, &c.

Le juge délégué ne peut pas fubdéléguer, à moins

qu’on ne lui en ait donné le pouvoir, comme les

commiffaires départis par le roi dans les provinces,

lefquels Sont proprement des juges délégués pour certains

objets , avec pouvoir de Subdéléguer. Vqye^

D é l é g a t io n .

En matière eccléfiaftique le pape & les évêques

■ délèguent en certains cas des juges. Le pape en commet,

en cas d’appel au Saint fiége. On les appelle

juges délégués in panibus, parce que ce Sont des com-

miffaires que le pape délégué dans le royaume , &

fpécialement dans le diocèfe d’où l’on a interjetté

appel au Saint fiége. Car c’ eft une de nos libertés,

que de n’être pas obligé d’aller plaider hors le

royaume.

Il y a auffi des juges délégués par le pape, pour

fulminer des referits , ou donner des vifa. Ceux-ci

ne dépendent pas du choix du pape ; il doit toujours

commettre l’évêque du lieu, ou Son official.

On peut appeller de nouveau au Saint fiége de la

Sentence des juges délégués. par le Pape. Veye{ aux

décrétales le tit. de officio & potcjlate judicis delegati. '

Les évêques font auffi obligés de déléguer Adjuges

en certain cas, comme quand ils donnent des lettres

de vicariat à un confeiller clerc du parlement, pour

juger conjointement avec la cour certaines caufes

o ù il peut y avoir quelque chofe appartenant à la

jurifdiâion eccléfiaftique. Voye{ Fevret, Traité de

l'abus, fiv. IV. ckap. ij. D ’Héricourt, en Ses Loix

. eccUJîajhqucs , part. J. ckap. ix. {A ')

Juge du d é l it , eft celui qui a droit de prendre

xonnoiffance d’un délit ou affaire criminelle, fbit

comme juge ordinaire du lieu où Iedélit a été commis

, Soit comme juge de la petfonne, en conséquence

de quelque privilège , Soit enfin à caufe d’une attribution

particulière qui eft faite à ce juge de certaines

matières, Voye£ C rime , D é l it . { A }

Juge en dernier r e s so r t , eft celui desjuge-

mens duquel on ne peut pas appeller à un juge fiipé-

I rieur. Tels font les préfidiaux au premier chef de

l’édit, & plufieurs autres juges royaux auxquels les

ordonnances attribuent le droit de juger certaines

caufes en dernier reffort ; comme les confuls jufqu’à

500 francs. Les cours Souveraines Sont auffi des juges

en dernier reffort ; mais tous les juges en dernier reffort

n’ont pas le titre éminent de cours Souveraines.

C our £ R e s so r t. ( A )

Juge du d o m ic il e , eftlejugeordinaireduïieu

où le défendeur a Son domicile. ( A')

Juge d u c al , eft celui qui rend la .juftice pouf

un d u c , tels que les juges de la barre ducale de

Mayenne. ( A )

Juge d’ églisE , eft celui qui exerce la jurifdic-

tiôn eccléfiaftique contentieufe de quelque églife,

monaftere ou bénéficier»

Les officiaux font des juges â' églife. Voyt{ Ju r is -

d ic t io n e c c l é s ia s t iq u e , & O f f ic ia l . ( A )

Juge d’epée , eft celui qui fiége l’épée au côté ,

lorfqu’il rendla juftice. Anciennement ceux qui ren-

doient la juftice éroient tous gens d’ep é e, & fié-

geoient l’épée au côté : mais vers l’an 1288, ou au

plus tard en 1312., on quitta l’épée au parlement &

par-tout ailleurs ; de maniéré que les chevaliers, les

barons, les pairs, & les princes mêmes, fiégeoientau

parlement fans épée > le roi étoit le Seul qui ne quittât

jamais la fienne. Mais depuis r 5 51 on comman-

ça à Se relâcher de ce réglement, le roi ayant voulu

que les princes du Sang & les pairs, le connétable ,

les maréchaux de France & l’amiral, puffent en Son

abfence porter l’épée au parlement.

. Les maréchaux de France fiégent auffi l ’épée au

cô té , dans leur tribunal du point d’honneur & dans

celui de la connétablie»

Les a utres juges d'épée Sont les Officiers tenant con-

feil de guerre, les chevaliers d’honneur, le prévôt

de Paris Sc les baiilifs d’épée, les grands maîtres des

eaux & forêts & les maîtres particuliers, & quelques

autres officiers auxquels on a accordé le droit

de fiéger l’épée au côté» ( A )

Juge des exempts , eft le nom qui fut donné à

certains officiers.établis dans les appanages des princes

, pour y connoître au nom du roi des cas royaux,

des caufes des églifes de fondation royale, des affaires

des privilégiés, & de tous les cas dont les officiers

royaux connoiffent par prévention, dans le$

terres & provinces données en appanage» On en

trouve un exemple dans les lettres patentes de Charles

IX. de l’an 1566 , pour les appanages des ducs

d’Anjou & d’Alençon fes fferes. La même chofe fut

pratiquée pour Montargis, lorfque le duché d’Orléans

fut donné en appanage, & encore en d’autres

occafions» Voye^ Exem p t s & Ju r isd ic t io n des

EXEMPTS. ( A )

JUGE EXTRAORDINAIRE,y«* quajiextra ordinem

naturalem, eft celui qui n’a pas la jurifdi&ion ordinaire;

mais feulement une jurifdi&ion d’attribution,

tels que les cours des aydes, éle&ions, greniers à

fe l, tables de marbre, maîtrifes, les confuls ; ou

comme les juges de privilège, tels que des requêtes

de l’hôtel & du palais, le prévôt de l’hôtel, les ju ges

confervateurs des privilèges des foires, & ceux

des univerfités. Voyei Juge d’a t t r ib u t io n , Juge

ordinaire , & Juge de p r iv il è g e . ( A )

Juge f is c a l , appellé judexfifcalis, & quelquefois

fifcalis fimplement, étoit un juge ro y a l, mais

d’un ordre inférieur. On l’appelloit fifcalis, parce

qu’il exerçoit fa jurifdiôiondans les terres fifcales &

appartenantes au roi en propriété ; o u , comme dit

Loyfeau, parce qu’il étoit établi, non par le peuple ,

mais par le roi, qui a vraiment Seul le droit de fifei

Il eneft parlé dans la loi des Ripuariens, tit. xx x ij»

§ . j . tic. li. § . /. & tit. liij. § . /. Il paroît que

l’on donnoit ce titre aux comtes particuliers des

villes, pour les diftinguer. des grands du royaume,

qui étoient juges dans un ordre plus éminent. Ces

j ugesfifcaux le noient probablement la place des juges

pedanées. Voyeç le Gloffairc de Ducange, au mot ƒ«-

dexfifcalis ; & Loyfeau, desSeig. ch. xvj. n. 55. (A )

Juge g ru yer. Voyei Gru yer & Grurie,

Juge h a u t ju s t ic ie r , eft celui qui exerce la

haute juftice. On entend quelquefois par-là un juge

haut j moyen & bas jufiieier, Suivant la maxime que

inmajori, minus inejl ; quelquefois auffi ces termes

s’entendent ftriûement d’un juge qui n’a que la haute

juftice Seulement, la moyenne & la baffe étant exercées

par un autre juge, f A )

Ju ge h a u t , mo yen et bas ju st ic ier , eft ce*

lui qui réunit en lui le pouvoir de la haute, moyenne

& baffe juftices. ( A )

Juge im m é d ia t , eft celui qui a droit de con^

noître direûement d’une affaire, fans qu’elle vienne

par appel d’un autre tribunal. On ne peut appeller

d’un juge à un autre omijfo medio, fi ce n’eft en matière

criminelle ou en en cas d’appel, comme de juge

incompétent, & déni de renvoi. ( A )

Juge in com p é t en t , eft celui qui ne peut connoître

d’une affaire, Soit parce qu’il n’eft pas le juge

des parties, ou parce que l’affaire eft de nature à être

attribuée fpécialement à quelque autre juge. Voye1

C om p é te n c e , Juge com p e t e n t & In com p é t

e n c e . ( A )

Ju ge inférieur , eft celui qui en a un autre au-

deffus de lui. Cette qualité eft relative ; carie même

juge peut être inférieure l’égard de l’un, & Supérieur

à l’égard de l’autre : ainfi les baiilifs &c fénéchaux

Sonty Supérieurs à l’égard des juges de Seigneurs,

& ils Sont juges inférieurs à l’égard du parlement. (A )

Juge la ïc ou Séculier , eft celui qui exerce la

jüriSdiâion Séculière. Il y a des clercs admis dans les

tribunaux Séculiers qui néanmoins Sont confidérés

comme juges laïcs, en tant qu’ils font membres d’un

tribunal Séculier. On comprend Sous ce terme de

juge laïc tous les juges royaux, municipaux & Seigneuriaux.

La qualité de juge laïc eft oppôfée à celle àejttge

d’églife. Voye{ Ju g ed ’Eg l is e , 6* Juge r o y a l .

. Juge des lieux , eft celui qui a la juftice ordinaire

dans le lieu du domicile des parties, ou dans

le lieu où font les chofes dont il s’agit, ou dans lequel

s’eft paffé le fait quidonne lieu à la conteftation.

Voye^lVGEBV DOMICILE, & JUGE DU DÉLIT. (A )

Juge-m ag e ou MAJE, quaji judex major, & qu’en

effet on appelle en quelques endroits grand juge,

fignifie naturellement le premier juge du tribunal.

Néanmoins dans le Languedoc on donne ce nom au

lieutenant des fénéchaux. Dans quelques villes il y

a un juge-majt, qui eft le premier officier de la jurit-

d iâ io n , comme à Cluny. ( ^ )

Ju ge m o yen ju st ic ier , eft celui qui n’exerce

que la moyenne juftice. Voyei Ju st ic e m o yen ne»

Juge mo yen et bas Ju s t ic ie r , eft celui qui

réunit en lui le pouvoir de la moyenne & de la baffe

juftices. VoyeiBasse ju s t ic e , & Moyenne jus-,

T ic e . ( ^ )

Ju g e sans m o y e n , eft celui qui a droit de connoître

d’une affaire en première inftance, ou qui en

connoît par appel, Sans qu’il y ait entre lui & le juge

à quo aucun autre juge intermédiaire. ( A )

Juge m u n ic ip a l , eft celui qui exerce la juftice

ou quelque partie d’icelle dont l’adminiftration eft

confiée aux corps de ville. On a appellé ces juges

municipaux du latin municipium, qui étoit le nom

que les Romains donnoient aux villes qui avoient Iç

privilège de n’avoir d’autres juges & magiftrats que

de leurs corps ; & comme par fucceffion de tems le

peuple, & enfuite les empereurs accordèrent la même

prérogative à prefque toutes les villes-, ce nom

de municipium fut auffi donné à toutes les ville s, &

tous leurs officiers furent appellés municipaux.

Chaque ville à l’imitation de la république romaine

, formoit une efpece de petite république particulière

, qui a voit Son fife & Ion confeil ou Sénat qu’on

âppelioit Ciinath ou fenatuni minorent, lequel etoit

compofé des plus notables citoyens. On les appel*»

loit quelquefois patres civitatum, & plus ordinairement

curiales ou curiones , feu decuriones, parce qu’ils

étoient chefs chacun d’une dixaine d’habitans. Le

confeil des villes étoit probablement compofé des

chefs de chaque dixaine. Cette qualité de décufion

devint dans la fuite très-onéreufè, Stir-tout à caufe

qu’on les rehdit refponfables des deniers publics. II

ne leur étoit pas permis de quitter pour prendre un

autre état, & l’on contraignoit leurs enfans à remplir

la même fonction ; on la regarda même enfin

comme une peine à laquelle on condamnoit les dé-

liftquabs. L’empereur Léon Supprima les décurions

& les confeils de ville»

Les décurions n’étoieht pas tous jugés ni magiftrats

; mais on choififfoit entre eux ceux qui dévoient

remplir cette foncrion»

Dans les villes libres üpipeWéesinunicipià, & dans

celles que l’on appelloit colonice, c’eft-à-dire, où le

peuple romain a voit envoyé des colonies, lesquelles

Surent dans la fuite confondues avec celles appellées

municipia ; ceux qui étoient chargés de l’adminiftra-

tion de la juftice étoient appellés duum*viri, parce

qu’ils étoient au nombre de deux. Ceux qui étoient

chargés des affaires communes étoient nommés adi-

les. Les duumvirs avoient d’abord toute la juràfdic-

tion ordinaire indéfiniment ; mais dans la Suite ils

furent reftraints à ne juger que jufqu’à une certaine

Somme, & il ne leur étoit pas permis de prononcer

des peines contre ceux qui n’auroient pas déféré à

leurs jugemens.

Les villes d’Italie qui avoient été rebelles au peu«*

pie romain n’avoient point de juftice propre ; on y

envoyoitdes magiftrats de Rome appelles proefccliz

elles avoient feulement des officiers de leur corps

appellés adilts. Ces officiers exerçoient la menue po*

lic e , & pou voient infliger aux contrevenans de légères

corrections & punitions, mais c’étoit Sans figure

de procès.

Enfin dans toutes les villes des provinces non libres

ni privilégiées, il y avoit un officier appellé

défenfor civitatis, dont l’office duroit cinq ans. Ces

défenfeurs des cités étoient chargés de veiller aux intérêts

du peuple, & de diverfes autres lois. Mais au

commencement ils n’avoient point de jurifdiétion ;

cependant en l’abfence des préfidens des provinces,

ils s’ingererent peu à peu de connoître des caufes légères,

Sur-tout inter voltntts : ce qui ayant paru utile

ôc même néceffaire pour maintenir la tranquilité

parmi le peuple, les empereurs leur attribuèrent une

jurifdiâion contentieufe jufqu’à 50 Sols»

Les gouverneurs de provinces, pour diminuer

l’autorité de ces défenfeurs des cités, firent fi bien

qu’on ne choififfoit plus pour remplir cette place

que des gens de baffe condition, & même en quelques

endroits ils mirent en leur place des juges pé-

danées. Ce qui fut réformé par Juftiniert, lequel ordonna

par fa Novelle i5 , que les plus notables des

villes feroient choifis tour à tour pour leurs défenfeurs

, Sans que les gouverneurs puffent commettre

quelqu’un de leur part à cette place; & pour la rendre

encore plus honorable, il augmenta leur jurifdic-

tion jufqu’à 300 fols,& ordonna qu’au deffous de cette

Somme on ne pourroit s’adreffer aux gouverneurs ,

fous peine de perdre fa caufe, quoiqu’atiparavant

les défenfeurs des cités ne jugeaffent que concurremment

avec eux : il leur attribua même le pouvoir de

faire mettre leurs Sentences à exécution ; ce qu’ils

n’avoient pas eu jufqu’alors, non plus que les juges

pédanées. Mais il réduifit le tems de leur exercice à

deux années au lieu de cinq»

Il n’y eut donc par l’évenement d’autre différence

entre les duumvirs & les défenfeurs des cités, Sinon