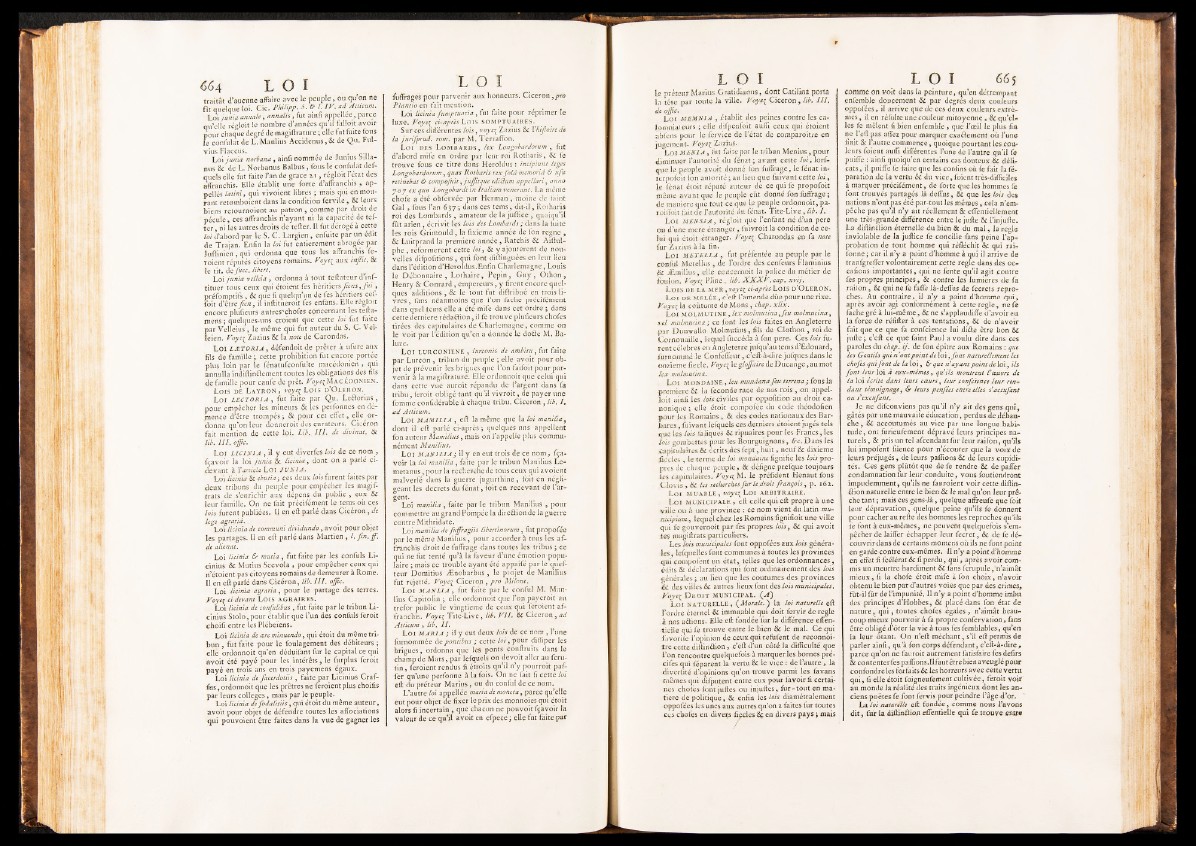

traitât d’aucune affaire avec le peuple, ou qu?on ne

fit quelque loi. Cic. Philipp. i. & g IV- ad Atticum.

Loi j uni a annale , annahs, fut ainfi appellee, parce

qu’elle régloit le nombre d’années qu’il falloit avoir

pour chaque degré de magiftrature ; elle fut faite fous

le confulat de L. Manlius Accidenus, & de Qu. Fül-

vius Flaccus. . . , . ,

Loi junia norbana, ainfi nammee de Junius oiüa-

nus 6c de L. Norbanus Balbus, fous le confulat def-

quels elle fut faite l’an de grâce 2.1, régloit l’état des

affranchis. Elle établit une forte d’affranchis , appelles

latini, qui vivoient libres ; mais qui en mourant

retomboient dans la condition fervile, & leurs

biens retournoient au patron , comme par droit de

pécule, ces affranchis n’ayant ni la capacité dè tef-

te r , ni les autres droits de tefter. Il fut dérogé à cette

loi d’abord par le S. C. Largien, enfuite par un édit

de Traian. Enfin la loi fut entièrement abrogée par

Juftinien, qui ordonna que tous les affranchis fe-

roient réputés citoyens romains. Voye^ aux injlit. &

le tit. de fucc. libert.

Loi junia velleia , ordonna à tout teftateur d inl-

tituer tous ceux qui étoient fes héritiers fieris , f u i ,

préfomptifs , 6c que fi quelqu’un de fes héritiers cef-

foit d’être fien, il inftitueroif fes enfans. Elle régloit

encore plufieurs autres-'çhofes concernant les tefta-

mens ; quelques-uns croient que cette loi fut faite

par V elleius, le même qui fut auteur du S. C. Vel-

leïen. Voye^ Zazius 6c la note de Carondas.

L o i l æ t o r i a , d é fe n d o it d e p r ê te r à u fu r e a u x

fils d e fam ille ; c e t te p ro h ib i t io n fu t e n c o r e p o r té e

p lu s lo in p a r l e fé n a tu fc o n ft i lte m a c é d o n ien , q u i

a n n u lla in d ift in& em e n t to u te s le$ o b lig a t io n s des fils

d e fam ille p o u r c a u fe de p rê t . Voye{ M a c é d o n i e n .

L ois d e L a y r o n , voye^ L o is d’Q i,eron.

L oi l e c t o r i a , fut faite par Qu. Leftorins,

pour empêcher les mineurs & les perfonnes en démence

d’être trompés; & pour cet effet, elle ordonna

qu’on leur donneroit des curateurs. Cicéron

fait mention de cette lpi. Lib. I I I . de divinat. &

lib. I II. offiç.

L o i l i c i n i a , il y eut diverfes lois de ce nom ,

fçavoir la loi junia & Liçinia, dont pn a parle ci-

devant à Y article L o i j u n i a .

Loi licinia & ebutia-, ces deux lois furent faites par

deux tribuns du peuple pour empêcher les magif-

trats de s’enrichir aux dépens du public , eux 6c

leur famille. On ne fait précifément le tems où ces

lois furent publiées. U en eft parlé dans Cicéron, de

lege agrariâ.

Loi licinia de commuai dividundo, avoit pour objet

les partages. 11 en eft parlé dans Martien , l. fin. f .

de aliénât.

Loi licinia & mutia, fut faite par les confuls Li-

cinius 6c Mutius Scevola , pour empêcher ceux qui

n’étoient pas citoyens romains de demeurer à Rome.

Il en eft parlé dans Cicéron, lib. I II. offic.

L o i licinia agraria, p o u r le p a r ta g e d e s te r r e s .

Voye^ ci-devant LO IS AG RAIRES .

Loi licinia de confulibus , fut faite par le tribun Li-

cinius Stolo ,pour établir que l’un des confuls feroit

choifi entre les Plébéiens.

Loi licinia de art minuindo, qui étoit du meme tribun

, fut faite pour le foulagement des débiteurs ;

elle o.rdpnnoit qu’en déduifant fur le capital ce qui

avoit été payé pour les intérêts, le furplus feroit

payé en trois ans en trois payemens égaux.

Loi licinia de facerdotiis , faite par Licinius Craf-

fus, ordonnoit que les prêtres ne feroient plus choifis

par leurs colleges, mais par le peuple.

Loi licinia de fodal'mis, qui étoit du même auteur,

avoit pour objet de défendre toutes les affociations

qui pouvoient être faites dans la vue de gagner les

fuffrages pour parvenir aux honneurs. Cicéron,/)«

Plantio en fait mention.

Loi licinia fumptuaria, fut faite pour réprimer le

luxe. Voyt{ ci-après LOIS SOMPTUAIRES.

Sur c.es différentes lois, voye^ Zazius 6c Yhifoire de

la jurifprud. rom. par M. Terraflon.

L o i des L om b a r d s , lex Longobardorum , fut

d’abord mife en ordre par leur roi Rotharis, 6c fe

trouve fous ce titre dans Heroldus : incipiunt leges

Longobardorum, quas Rotharis rex folà memoriâ & uju

retinebat & compojuit, jufjïtque ediclum appellari, anno

yoy ex quo Longobardi in Italiam vénérant. La même

chofe a été obfervée par Herman , moine de faint

Gai , fous l’an 637; dans ces tems, dit-il, Rotharis

roi des Lombards , amateur de la juftice , quoiqu’il

fût arien, écrivit les lois des Lombards ; dans la fuite

les rois Grimould , la fixieme année de fon régné ,

6c Luitprand la première année, Ratchis ôc Aiftul-

phe , réformèrent cette loi, & y ajoutèrent de nouvelles

difpofitions , qui font diftinguées en leur lieu

dans l’édition d’Heroldus. Enfin Charlemagne, Louis

le Débonnaire , Lothaire, Pépin, G u y , Othon ,

Henry & Conrard, empereurs, y firent encore quelques

additions , 6c le tout fut diftribué en trois livres

, fans néanmoins que l’on fâche précifément

dans quel tems elle a été mife dans cet ordre ; dans

cette derniere rédaftion, il fe trouve plufieurs chofes

tirées des capitulaires de Charlemagne, comme on

le voit par l’édition qu’en a donnée le do&e M. Baluze.

L o i lurconiene , lurconis de ambitu, fut faite

par Lurcon , tribun du peuple ; elle avoit pour objet

de prévenir les brigues que l’on faifoit pour parvenir

à la magiftrature. Elle ordonnoit que celui qui

dans cette vue auroit répandu de l’argent dans fa

tribu, feroit obligé tant qu’il v iv ra it , de payer une

fomme confidérable à chaque tribu. Cicéron , lib. I,

ad Atticum.

L o i m a m i l i a , eft la même que la loi manilia,

dont il eft parlé ci-après; quelques-uns appellent

fon auteur Mamilius, mais on l’appelle plus communément

Manilius.

L o i m a n i l i a j il y en eut trois de ce nom, fçavoir

la loi manilia, faite par le tribun Manilius Le-

metantis, pour la recherche de tous ceux qui avoient

malverfé dans la guerre jugurthine, l'oit en négligeant

les decrets du fénat, loit en recevant de l’ar-

gent.

Loi manilia , faite par le tribun Manilius , pour

commettre au grand Pompée la direûion de la guerre

contre Mithridate.

Loi manilia de fujfragiis libertinorum, fut propofée

par le même Manilius, pour accorder à tous les affranchis

droit de fuffrage dans toutes les tribus ; ce

qui ne fut tenté qu’à la faveur d’une émotion populaire

; mais ce trouble ayant été appaifé par le quef-

teur Domitius Ænobarbus , le projet de Manilius

fut rejette. Voye^ Cicéron , pro Milone.

L o i m a n l i a , fut faite par le conful M. Manlius

Capitolin ; elle ordonnoit que l’on paycroit au

trefor public le vingtième de ceux qui feroient affranchis.

Voye% Tite-Live, lib. V il . & Cicéron, ad

Atticum, lib. II.

L o i m a r i a ; il y eut deux lois de ce nom , l’une

furnommée de pontibus ; cette loi, pour diflîper les

brigues, ordonna que les ponts çonftruits dans le

champ de Mars, par lefquels on devoit aller au feru-

tin, feroient rendus fi étroits qu’il n’y pourroit paf-

fer qu’une perfonne à la fois. On ne fait fi cette loi

eft du préteur Marius, ou du conful de ce nom.

L’autre loi appellée maria de moneta, parce qu’elle

eut pour objet de fixer le prix des monnoies qui étoit

alors fi incertain , que chacun ne pouvoit fçavoir la

valeur de ce qu’il avoit en efpece ; elle fut faite par

le nréteur Marius Gratidianus, dont Catilina porta

la tête par toute la ville. Voyei Cicéron, lib. III.

de ojjic.

L o i MEMN14 , établit des peines contre les ea*

lomniateurs ; elle difpenfoit aufli ceux qui étoient

a biens pour le fcryiçe de l ’état de eomparoître en

jugement. Voye^ Zazius.

L o i m e n ia , fut faite par le tribun Meniws, pour

diminuer l’autorité du fénat; avant cette loi, lorf-

que le peuple av.oit donné fon fuffrage, le fénat in-

terpofoit fon autorité ; au lieu que fuivant .cette lo i,

le fénat étoit réputé auteur de ce qui {e propofoit :

mêoîe avant que le peuple eût donné fon fiiffrage;

de maniéré que tout ce que le peuple ordonnoit, p a - j

roiûbit fait de l’autorité du fénat. Tite-Live, lib. I .

L o i m en s i-a , régloit que l’enfant né d’un pere

ou d’une mere étranger, fuivroit la condition de celui

qui étoit étranger. Voyei Charondas en fa note

fur Zazius à la fin.

L o i m e t e l l a , fut préfentée au peuple par le

conful MeteUus, de l’ordre des cenfeurs Flaminius

Æmilius , elle coneemoit la police du métier de

foulon. Voyc[ Pline, lib. X X X V . cap. xvij.

L ’o i s d e l a m e r , voyez ci-après L o i s d ’O l e r o n .

L o i d e m e l é e » c’eft l’amende due pour une rixe.

Voye{ la coutume de Mons , chap. x lix .

L o i M O LM U T IN E , lex molnmtina,feu molmucina,

vcl mulmuùna ; ce font les lois faites en Angleterre

par Dunwallo Mol mutin s , fils de Clothon, roi de

Cornouaille, lequel fuccéda à fon pere. Ces lois furent

célébrés en Angleterre jnfqu’au tems d’Edouard,

iùrnommé le Confefleur, c’eft à-dire julquesdans le

onzième fiecle. Voye^ le glojfaire de Ducange, au mot

le x molmutina.

L o i mondaine , lex mundana feu terrena; fous la

■ première & la fécondé race de nos ro is , on appel-

Joit ainfi les lois civiles par oppofition au droit canonique

; elle étoit compofée du code théodofien

pour les Romains, & des codes nationaux des Barbares

, fuivan t lefquels ces .derniers étoient jugés tels

que les lois ialiques & ripuaires pour les Francs, les

lois gombettes pour les Bourguignons, &c. Dans les

.capitulaires &i écrits des fept, huit, neuf & dixième

fiçdes , le terme de loi mondaine fignifie les lois propres

de chaque peuple, & défigne prefque toujours

les capitulaires. Voye^ M. le préfident Henaut fous

Clovis , Us recherches fu r le droit français, p. 162.

L o i m u a b l e , voyc{ L o i a r b i t r a i r e .

L o i m u n i c i p a l e , eft celle qui eft propre à une

ville ou à une province : ce nom vient du latin mu-

nïcipïuin, lequel chez les Romains fignifioit une ville

qui fe gouvernoit par fes propres lois, & qui avoit

les magiftrats particuliers.

Les lois municipales font oppofées aux lois générales

, lfifqnelles font communes à toutes les provinces

qui çompofent un état, telles que les ordonnances,

édits & déclarations qui font ordinairement des lois

générales ; au lieu que les coutumes des provinces

& des villes & autres lieux font des lois municipales.

V oy e i D r o i t m u n i c i p a l , { à )

L o i n a t u r e l l e , ( Morale. ) la loi naturelle eft

Tordre éternel & immuable qui doit fervir de réglé

à nos aâions. Elle eft fondée fur la différence effen-

tieile qui fe trouve entre le bien & le mal. Ce qui

fdvorii’e l’opinion de ceux qui refùfent de reconnoî-

tre cette diftinûion, c’eft d’un côté la difficulté que

l’on rencontre quelquefois à marquer les bornes pré-

cifes qui féparent la vertu & le vice : de l’autre , la

diverfité d’opinions qu’on trouve parmi les favans

mêmes qui difputent entre eux pour favoir fi certaines

chofès font juftes ou injuftes , fur-tout en matière

de politique, & enfin les lois diamétralement

oppofées les unes aux autres qu’on a faites fur toutes

cc;s cbofçs en divers ficelés §1. en divers pays ; mais

Comme on voit dans la peinture, qu’en détrempant

enfemble doucement ,& par degrés deux couleurs

oppofées, il arrive que de ces deux couleurs extrêmes

, il en réfulte une couleur mitoyenne, & qu’elles

fe mêlent fi bien enfemble » que l’oeil le plus fin

ne Teftpas affezpour marquer exactement où l’une

finit St l’autre commence, quoique pourtant les cou»

leurs foient aufli différentes l’une de l’autre qu’il fe

puiffe : ainfi quoiqu’en certains cas douteux & délicats,

il puiffe & faire que les confins où fe fait la réparation

de la vertu & du vice, foient très-difficiles

à marquer précifément, de forte que les hommes fe

font trouvés partagés là deffus, & que les lois des

nations n’ont pas été par-tout les mêmes, cela n’empêche

pas qu’il n’y ait réellement & eflentiellement

une très-grande différence entre le jnfte & Tinjufte.

La diftinâion éternelle du bien & du mal, la réglé

inviolable de la juftice fe concilie fans peine l’approbation

de tout homme qui réfléchit & qui rai-

lonne ; car il n’y a point d’homme à qui il arrive de

tranfgreffer volontairement cette regLe dans des oc»

cafions importantes, qui ne fente qu’il agit contre

fes propres principes , & contre les lumières de fa

raiion, & qui ne fe faflè là-deflùs de feerets reproches.

Au contraire, il n’y a point d’homme qui,

après avoir agi conformément à cette réglé, ne fe

fâche gré à lui-même, & ne s’applaudiffe d’avoir eu

la force de réfifter à ces tentations, & de n’avoir

fait que ce que fa confidence lui diâe être bon 6c

jufte ; c’eft ce que faint Paul a voulu dire dans ces

paroles du chap. ij. de fon épître aux Romains : que

les Gentils qui n’ont point de loi ,font naturellement les

chofes qui font de la lo i, & que n'ayant point de loi, ils

font leur loi à eux-mêmes, qu'ils montrent l ’oeuvre de

la loi écrite dans leurs coeurs, Leur confcience leur rendant

témoignage, & leurs penfées entre elles s’açcyfant

ou s’exeufant.

Je ne difeonviens pas qu’il n’y ait des gens qui,

gâtés par une m au vaife éducation, perdus de déhaur

ch e , 6c accoutumés au vice par une longue habitude

, ont furieufemenr dépravé leurs principes naturels

, & pris un tel afcendantfur leur raifon, qu’ils

lui impofent fiience pour n’écouter que la voix de

leurs préjugés, de leurs pallions 6c de leurs cupidités.

Ces gens plutôt que de fe rendre 6c de pafler

condamnation fur leur conduite, vous fout’iendront

impudemment, qu’ils ne fauroient voir cette diûin-

ôion naturelle entre le bien 6c le mal qu’on leur prêche

tant ; mais ces gens-là, quelque affreufe que foit

leur dépravation, quelque peine qu’ils fe donnent

pour cacher au refte des hommes Les reproches qu’ils

fe font à eux-mêmes, ne peuvent quelquefois s’empêcher

de laiffer échapper leur fecret, 6c de fe découvrir

dans de certains momens où ils ne font point

en garde contre eux-mêmes. Il n’y a point d’homme

en effet fi fcélérat 6c fi perdu, qui, après avoir commis

un meurtre hardiment 6c fans fcrupule,'n’aimât

mieux, fi la chofe étoit mife à fon choix, n’avoir

obtenu le bien par d’autres voies que par des crimes,

fût-il fûr de l’impunité. Il n ’y a point d’homme imbu

des principes d ’Hobbes, 6c placé dans fon état de

nature, q u i, toutes chofes égales , n’aimât beaucoup

mieux pourvoir à fa propre conferyation , fans

être obligé d’ôter la vie à tous fes femblables, qu’en

la leur ôtant. On n’eft méchant, s’il eft permis de

parler ainfi, qu’à fon corps défendant, c’eft-à-dire,

parce qn’on ne lauroit autrement fatisfaire fes defirs

& contenter fes pallions.Ilfaut être bien aveuglé pour

confondre les forfaits 6c les horreurs avec cette vertu

qui, fi elle étoit foigneufement cultivée, feroit vo k '

au monde la réalité des traits ingénieux dont les anciens

poètes fe font fervis pour peindre l’âge d ’or.

La loi naturelle eft fondée, comme nous l’avons

dit, fur la diftinûion effentielle qui fe trouve entre