4 o6 L E T

ne pas dire impoffible, de pronocer l’articulation

que les Allemands repréfentent par ch, qu’eux-mêmes

ont peine à prononcer notre u qu’ils confondent

avec notre ou; que les Chinois ne connoîflent

pas notre articulation r , &c. Les élémens de la voix

ufités dans Une langue, ne font donc pas toujours

les mêmes que ceux d’une autre ; & dans ce cas les

mêmes lettres ne peuvent pas y fervir, du moins de

la même maniéré; c’eft pourquoi il eft impoffible

de faire connoître à quelquhin par écrit, la prononciation

exaéle d’une langue étrangère, fur-tout s’il

eft queftion d’un fon ou d’une articulation inufitée

dans la langue de celui à qui l’on parle.

Il n’eft pas plus poffible d’imaginer un corps de

lettres élémentaires qui foient communes à toutes

les nations ; 6c les caraÛëres chinois ne font connus

des peuples voifins, que parce qu’ils ne font pas les

types des élémens de la voix , mais les fymboles

immédiats des chofes 6c des idées : auffi les mêmes

cara&eres font-ils lus diverfement par les dïfferens

peuples qui en font ufage, parce que chacun d’eux

exprime félon le génie de fa langue , les différentes

idées dont il a les fymboles fous les yeiix. Voye^

É cr itu re 'ch ino ise.

Chaque langue doit donc avoir fon corps propre

de lettres élémentaires ; 6c il feroit à fouhaiter que

chaque alphabet comprît précifément autant de lettres

qu’il y a d’élémens de la voix ufités dans la langue

; que le même élément ne fut pas reprëfenté par

divers caraûeres ; 6c que le même caraclere ne fut

pas chargé de diverfes repré'fentàtions. Mais il n’eft

aucune langue qui jouifte de cet avantage ; & il

faut prendre le parti de fe conformer fur ce point à

toutes les bifarreries de l’ufage, dont l’empire après

tout eft auffi raifonnable 6c auffi néceftaire fur l’écriture

que fur la parole, puifque les lettres n’ont 6c

ne peuvent avoir qu’une lignification conventionnelle

, 6c que cette convention ne peut avoir d’autre

titre que l’ufage le plus reçu. Voyez Or t h o graphe.

Comme nous diftinguons dans la voix deux fortes

d’élémens , les fons 6c les articulations ; nous

devons pareillement diftinguer deux fortes de lettres

, les voyelles pour repréfenter les fons , & les

confonnes poiir repréfenter les articulations. Voyez

C onsonne, son. ( Gramm.) V o y e l l e , H , &

Hiatus. Cette première diftinélion devoit ê tre,

ce femble, le premier principe de l’ordre qu’il fal-

loit fuivre dans la table des lettres ; les voyelles au-

roient dû être placées les premières, 6c les confonnes

enfuite. La confidération des différentes ouvertures

de la bouche auroit pu aider la fixation de

l’ordre des voyelles entre elles : on auroit pu claf-

lifier les confonnes par la nature de l’organe dont

l’i'mpreffion eft la plus fenfible dans leur produ&ion,

& régler enfuite l’ordre des claffes entre elles , 6c

celui des confonnes dans chaque claffe par des vues

d’analogie. D ’autres caufes ont produit par-tout

un autre arrangement, car rien ne fe fait fans cau-

fe : mais celles qui ont produit l’ordre alphabétique

tel que nous l’avons , n’étoient peut-être par rapport

à nous qu’une fuite de hafards , auxquels on

peut oppofer ce que la raifon paroît infinuer, finon

pour réformer l’ufage, du moins pour l’éclairer, M.

du Mariais défiroit que l’on proposât un nouvel alphabet

adapté à nos ufage préfens, ( Voye^ Alphabet

), débarrafie des inutilités,des contradiâions &

des doubles emplois qui gâtent celui que nous avons,

& enrichi des caractères qui y manquent. Qu’il me

foit permis de pofer ici les principes qui peuvent

fer vir de fondement à ce fyftème.

Notre langue me paroit avoir admis huit fons fondamentaux

qu’on auroit pu caraélérifer par autant

de lettres , 6c dont les autres fons ufités font déri-

L E T

vés par de légères variations : les Voici écrits félon

notre orthographe aéluelle, avec des exemples où

ils font fenfibles.

a , Comme dans la première fyllabe de cadre ;

« , tê te;

c , lèfard ; ■

i , misère;

eu , meunier ;

,o, pofer ;

u , humain;

ou., poudre. .

Il me femble que j’ai arrangé ces fons à -peu-près

félon l’analogie des difpofitions de la bouche lors

de leur production. A eft à la tête , parce qu’il paroît

être le .plus naturel, puifque c’eft le premier ou

du moins le plus fréquent dans la bouche des enfans :

je ne citerai point en faveur de cette primauté le

verfet 8. du ch .j. de l’Apocalypfe, pour en, çonclu-

re , comme "Wachter dans les prolégomènes,-,de fon

Gloffaire germanique yfecl. //. § . 3 2 , qu’elle eft de

droit divin ; mais je remarquerai que l’ouverture

de la bouche néceftaire à la production de l’a , eft

de toutes la plus aifée 6c celle qui laifle le cours le

plus libre à l’ air intérieur. Le canal femble fe rétrécir

de plus en plus pour les autres. La langue s’élève

6c fe porte en avant pour ê ; un peu plus pour

é ; les mâchoires fe rapprochent pour i ; les levres

font la même chofe pour eu ; elles fe ferrent davantage

6c fe portent en avant pour o ; encore plus

pour u ; mais pour le fon ou , elles fe ferrent 6c s’avancent

plus que pour aucun autre.

J’ai dit que les autres fons ufités dans notre langue

dérivent de ceux-là par de legeres variations : ces

variations peuvent dépendre ou du canal par oit

fe fait l’émiffion de l’air , ou de la durée de cette

émiffion.

L ’air peut fortir entièrement par l’ouverture ordinaire

de la bouche, 6c dans ce cas on peut dire

que le fon eft oral ; il peut auffi fortir partie par la

bouche 6c partie pat le nez , 6c alors on peut dire

que le fon eft nafal. Le premier de ces deux états

eft naturel, 6c par conféquent il ne faudroit pour

le peindre , que la voyelle même deftinée à la re-

préfentation du fon : le fécond état eft, pour ainfi

dire, violent, mais il ne faudroit pas pour cela une

autre voyelle ; la même fuffiroit, pourvu qu’on la

furmontât d’une èfpece d’accent 9 de celui , par

exemple, que nous appelions aujourd’hui circonflexe

y & qui ne ferviroit plus à autre chofe , vû la

diftinCtion de caraClere que l’on propofe ici. O r , il

n’y a que quatre de nos huit fons fondamentaux ,

dont chacun puifle être ou oral, ou nafaï$ ce font

le premier, le troifieme, le cinquième & le fixie-

me. C ’eft ce que nous entendons dans les monofyl-

labes , ban 9 pain 9 jeun , bon. Cette remarque peut

indiquer comment il faudroit difpofer les voyelles

dans le nouvel alphabet : celles qui font confiantes ,

ou dont l’émiffion fe fait toujours par la bouche,

feroient une clafte ; celles qui font variable* , ou

qui peuvent être tantôt orales 6c tantôt nafales , feroient

une autre clafte : la voyelle a afliire la prééminence

à la clafte des variables ; & ce qui précédé

fixe allez l’ordre dans chacune des deux claftes.

Par rapport à la durée de l’émiffion , un fon peut

être bref ou long ; 6c ces différences , quand même

on voudroit les indiquer, comme il conviendroit en

effet, n’augmenteroient pas davantage le nombre

de nos voyelles : tout le monde connoît les notes

grammaticales qui indiquent la brièveté ou la longueur.

Voye[ Br e v e .

Si nous voulons maintenant fixer le nombre 6c

l’ordre des articulations ufitées dans notre langue ,

afin de conftruire la table des confonnes qui pour-

roient entrer dans un nouvel alphabet ; il faut con-.

L E T

fidérer les articulations dans leur caufe 6c dans leur

nature.

Confidérées dans leur caufe, elles font 0,11 labiales

, ou linguales, ou gutturales, félon qu’elles pa-

roifîent dépendre plus particulièrement du mouvement

pu des levres , ou de la langue, ou de la tra-

chée-artere que le peuple appelle gojîer : 6c cet ordre

même me paroît le plus raifonnable, parce que

les articulations labiales font les plus faciles, 6c les

premières en effet qui entrent dans le langage des

enfans, auquel on ne donne le nom de balbutie, que

par une onomatopée fondée fur cela même ; d?a i lleurs

l’articulation gutturale fuppofe un effort que

toutes les autres n’exigent point, ce qui lui affigne

naturellement le dernier rang : au furplus cet ordre

caraêlerife à*merveille la fucceffion des parties organiques

; les levres font extérieures, la langue eft

en dedans, & la trachée-artere beaucoup plus inté?

rieure.

Les articulations linguales fe foudivifent afîez

communément en quatre efpeces, que l’on nomme

dentales, fifflantes , liquides & mouillées : Voye[ Linguale.

Cette divifion a fon utilité, 6c je ne trouv

e ra s pas hors de propos qu’on la fuivît pour ré-

L I T 407

gler l ’ordre des artiçulations linguales entre elles ,

avec l’attention de mettre toujours les premières

dan.s, chaque clafte, ccllps dont la production eft la

plus facile. Ce difçernement tient à un principe certain

; les plus difficiles s’opèrent toujours plus près

du fond de la bouche ; les plus aifées fe rappfOr

çhçnt davantage de l’pxteripur.

Les articulations confidérées dans leur nature •

font confiantes ou variables, félon que le degré de

force, dans la partie organique qui les produit, eft

ou n’eft pas fufceptiblp çl’aijgmentation ou de diminution

; par conféquent, les articulations variables

font faibles ou fortes, félon qu’elles fuppofent moins

de forçe ou plus de force dans le mouvement organique

qui en eft le principe. D ’où il fuit que dans

l’ordre alphabétique, il ne faut pas féparer la foible

de la forte, puifque ç ’eft la même ag fond » 6c que

la foible doit précéder la forte, par la raifon du plus

de facilité. Voici dans iipe efpeçe de tableau le fyf-

tême 6c l’prdrç des articulations, tel qqp je viens de

l’expofer ; & vis-à-vis , une fuite de niot$ oùTon

remarque l'articulationdoptil eft queftion, repré?

fentée félon notre orthographe actuelle.

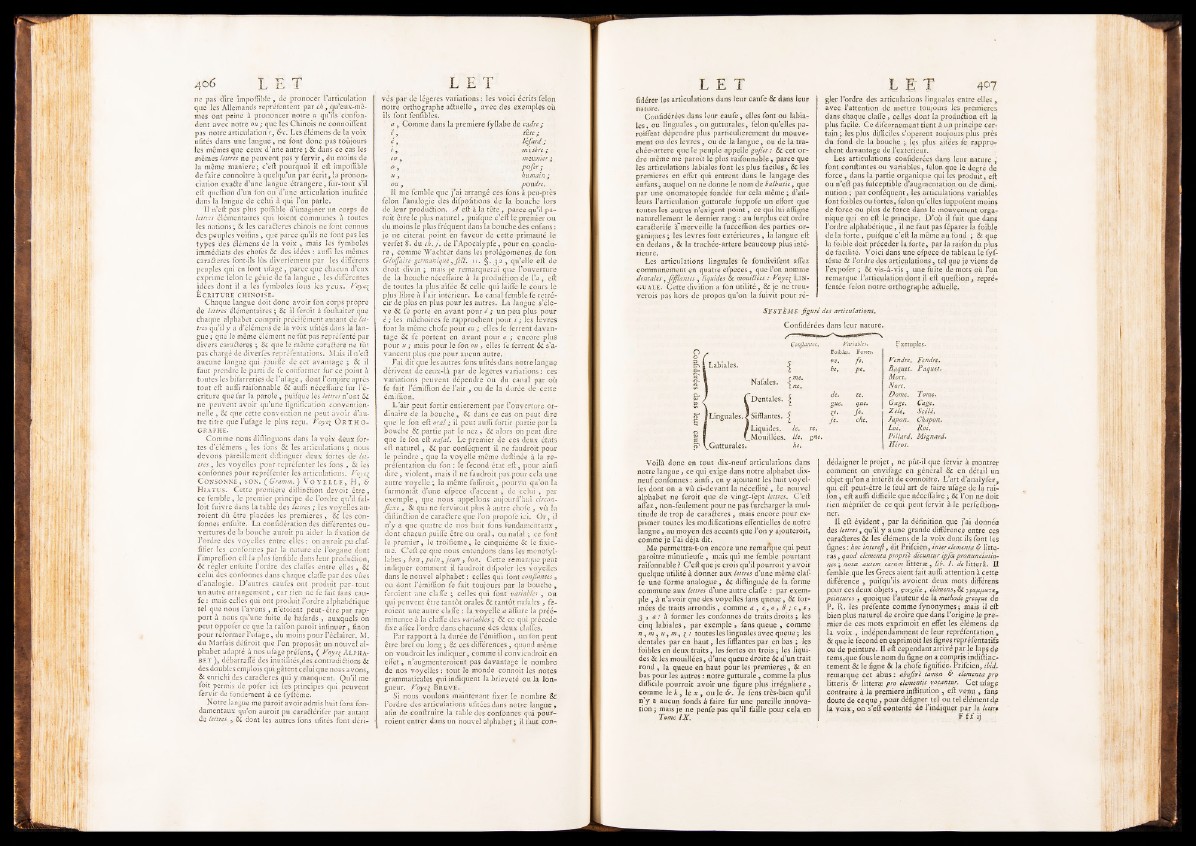

SYSTÈME figuré des articulations.

Confidérées dans leur nature.

Confiantes, Variables, Exemples.

0 Foibles. Fprtes.

0

ve.

S- 1 Labiales. ^

f i -

be.

P * .

Vendre, Fendre.

Baquet. Paquet.

0' i Nafales. 4in RcI.

Mort.

fi?o.rt.

»de. te. S J C Dentales.

Dôme. Tonie. gue. que. C m - , :

I e.-

C 1 Linguales. Sifflantes. f i che.

Zélé. Scélé.

0 je .

Japon. Çhapon, ƒ Liquides. le, re. Loi. Foi.

S« (_Mouillées. Ile. gne. Pillard. Mignprd.

<T* ^Gutturales* Ae. Héros.

Voilà donc en tout dix-neuf articulations dans

notre langue > ce qui exige dans notre alphabet dix-

neuf confonnes : ainfi, en y ajoutant les huit voyelles

dont pn a vû ci-deyant la néeeffité , le nouvel

alphabet ne feroit que de vingt-fept lettres. Ç ’eft

affez, non-feulement pour ne pas furcharger la multitude

de trop de caraéleres , mais encore pour ex?-

primer toutes les modifications eftientielles de notre

langue, au moyen des accents que l’on y ajouteroit,

comme je l’ai déjà dit.

Me permettra-t-on encore une remarque qui peut

paroître minutieufe, mais qui me femble pourtant

raifonnable ? C’eft que je crois qu’il pourrait y avoir

quelque utilité à donner aux lettres d’une même claffe

une forme analogue , 6c diftinguée de la fprme

commune aux lettres d’une autre clafte : par exemple

, à n’avoir que des voyelles fans queue, formées

de traits arrondis , comme a , e, 0, 8 ; c , s ,

j , a : à former les confonnes de traits droits ; les

cinq labiales , par exemple , fans queue , comme

n 9m y u , m y £.* toutes les linguales avec queue ; les

dentales par en haut, les fiftlantes par en bas ; les

foibles en deux traits, les fortes en trois ; les

des & les mouillées, d’une queue droite 6c d’un trait

rond , la queue en haut pour les premières, & en

bas pour les autres : notre gutturale, comme la plus

difficile pourroit avoir une figure plus irréguliere ,

comme le k , le x , ou le &. Je feus très-bien qu’il

n’y a aucun fonds à faire fur une pareille innovation

; mais je ne penfe pas qu’il faille pour cela en

Tome IX.

dédaigner le projet, ne pût-il que fervir à montrer

comment on envifage en général 6c en détail un

objet qu’on a intérêt de connoître. L’art d’analyfer,

qui eft peut-être le feul art de faire ufage de la ration

, eft auffi difficile que néceftaire ; 6c l’on ne doit

rien méprifer de ce qui peut fervir à le perfeélion,-

ner.

Il eft évident, par la définition que j’ai donnée

des lettres y qu’il y aune grande différence entre ces

caraûeres 6c les élémens de la vpix dont ils font les

lignes: hoc interefiy dit Prifcien, interelementq & lutteras

, quod elementa proprié dicuntur ipfcq pronunciatio-

nes ; notez autem earum litteræ, lib. I. de Jitterâ. Il

femble que les Grecs aient fait apffi attention à cette

différence , puifqu’ils avpient deux mots différens

pour ces deux objets, » élémens, 6c ypu.fj./j.ut«*

peintures , quoique l’auteur de la méthode grecque dp

P. R. les préfente compte fynonymes ; mais il eft

bien plus naturel de croire que dans l’origine le premier

de ces mots exprimait en effet les élémens dp

la voix , indépendamment de leur reprëfentation ,

& que le fécond en exprimoit les ftgnes repréfentatifs

ou de peinture. Il eft cependant arriyé par je laps dp

tems.quc fous le nom du ligne on a compris ipdiftinp-

temept & le figne & la chofe figiftfipe. Prifcien, ibij.

remarque cet abus : abufivé tamtn & elemçnta prq

litteris 6* litterpe pro démentis voçpqtyr. Çet pfagp

contraire à la première mftifution , eft venu > fans

doute de ce que, pour défigper tel ou tel éjément dp

la v o ix , on s ’eft çpn tenté dp l’ipçücmçr par la l,et(r*

' F f £ ij