noXii?8a»t fignifiè la même chofe que *oxuWûtaY, ou

7ro\v7retmvroǑ : .

La cérémonie des kebdomées confiftoit à porter

des branches de laurier, &: à chanter des hymnes en

l ’honneur du dieu ; en même tems les facrifices fai-

foient le principal devoir de ceux qui venoient ce

jour-là confulter l’oracle ; car on n’entroit point dans

le fanCtuaire, qu’on n’eût facrifié ; fans cela Apollon

étoit Lourd, & la Pythie étoit muette. Foyei Delphes

( oracle de ). (D. ƒ.)

* HEBÉ, f; f. ( Myth. ) fille de Jupiter & de Junon,

félon Héfiode ScHomere; Junon la conçut à l’exemple

de Jupiter, fans avoir approché de fon epoux qui

avoit bien engendré Minerve fans le concours de fa

femme. D ’autres prétendent que la mere des dieux

ceffa d’être ftérile, par la vertu des laitues fauvages,

& qu’elle devint groffe d’Hebé, aufortir d’un repas

qu’Apollon lui donna, & où elle mangea avec grand

appétit de ce légume. Jupiter charme de la beauté

d’Hebé, lui conféra la fonttion de verfer à boire aux

dieux ; mais elle perdit cette prérogative par un accident

qui auroit amufé Jupiter un autre jour, &

qui le fâcha ce jour-là. Le pere des dieux aufli capricieux

qu’un fouverain, fubftitua Ganymede à

Hebè, parce que cette jeune fille s’étoit laifle tomber

d’une maniéré peu décente dans un repas folen-

nelque l’Olympe celébroit chez les Ethiopiens.Quelques

uns penfent que ce ne fut qu’un prétexte. G anymede

devint doncl’échanfon des dieux ; on dit de Jupiter

feulement : félon eux, Hebè demeura en poflef-

îionde préfenterlene&araux déeffes elle fut la dée!-

Le de la jeùnelîe ; Hercule admis entre les dieux l’obtint

pour fa femme, Hebè rajeunit Iflaiis , fils d’Iphy-

c le , à la priere de fon mari, dont il étoit le cocher.

HEBERGE, f. f. ou HEBERGEMENT, f. m. ( Ju-

rifprud. ) lignifie maifon, manoir, logement.

Dans là Coutume de Paris, & quelques autres fem-

blables-, le ternie d’heberge fignifiè la hauteur & fu-

perficie qu’occupe une maifon contre un mur mitoyen

ou l’adofîement d’un bâtiment contre un mur

mitoyen. Un propriétaire n’ eft tenu de contribuer

au mur mitoyen, que fuivant fon heberge, c’eft-à-

dire fuivant l’étendue qu’il en occupe. Voye{ la Coutume

de Paris , article i *94 & t ÿ j .

Le droit d'hebergement ou procuration, étoit l’obligation

de fournir au feigneur fes repas lorfqu’il

venoit dans le lieu. Foye^ Chijl. de Bretagne , par D.

Lobineau, tome I.page zo o . ( A')

* HEBERGER,d’eau la poêle ; el lMe UefItR eEn,v (ir Soanl indee.u )x ch’eefut rcehs aàrg efer remplir. Foye{ Salines.

* HEBICHER, f. m. ( Art.) c’eft un crible fait

de brins de rofeaux ou de latanier entrelacés, d’u-

fage aux îles pour la préparation du roucou. Gn s’en

fert aufli aux Antilles dans les fucreries pour paffer

le fucre concaffé dont on remplit les barrils.

* HEBON, f. m. ( Mythol. ) furnom de Bacchus ;

c’ eft comme li l’on eût dit le jeune dieu. Le dieu de

la jeunèffe fut aufli le dieu de l’yvrefle. Les Napolitains

l’honorerent fous ce double afpeCl.

HÉBRAÏQUE ( L an g u e ) ; c’eft la langue dans

laquelle font écrits les livres faints que nous ont

tranfmis les Hébreux qui l’ont autrefois parlée. C ’eft

fans contredit, la plus ancienne des langues connues

; & s’il faut s’en rapporter aux Juifs, elle eft

la première du monde. Comme langue favante, ôc

comme langue facrée, elle eft depuis bien des fiecles

le fu je t& la matière d’une infinité de queftions inté-

reffantes, qui toutes n’ont pas toûjours été difcutées

de fens froid, fur-tout par les rabbins, & qui pour

la plupart, ne font pas encore éclaircies, peut-être

à caufe du tems qui couvre tout, peut-être encore

parce que cette langue n’a pas été aufli cultivée

qu’elle auroit dû l’être des Vrais Lavans. Son ori-

H v II XL Ï J

gine, fes révolutions, fon génie , fes propriétés, fa

grammaire, fa prononciation, enfin les caraCteres

de fon écriture, & la ponâuation qui lui fert de

voyelles, font l’objet des principaux problèmes qui

la concernent ; s’ils font réfolus pour les Juifs qui fe

noyent avec délices dans un océan de minuties &

de fables, ils ne le font pas encore pour l’homme qui

refpecte la religion & le bon fens, & qui ne prend

pas le merveilleux pour la vérité. Nous préfenterons

donc ici ces différens objets ; & fans nous flatter du

fuccès, nous parlerons en hiftoriens & en littérateurs

; i° . de l’écriture de la langue hébraïque; z°. de

fa ponéluation ; 3°. de l’origine de la langue & de

fes révolutions chez les Hébreux ; 40. de fes révolutions

chez les différens peuples où elle paroît avoir

été portée par les Phéniciens ; & 50. de fon génie|, de

fon caraCtere, de fa grammaire, & de fes propriétés.

I. L’alphabet hébreu eft compofé de vingt-deux

lettres, toutes réputées confonnes, fans en excepter

même Y a leph , 1 e ké, le vau & jod, que nous nommons

voyelles, mais qui chez les Hébreux n’ont aucun

fon fixe ni aucune valeur fans la ponctuation,

qui feule contient les véritables voyelles de cette

langue, comme nous le verrons au deuxieme article.

On trouvera les noms & les figures des caraCteres

hébreux, ainfi que leur valeur alphabétique & numérique

dans nos Planches de Caractères ; on y a joint

les caraCteres famaritains qui leur difputentj’anté-

riorité. Ces deux caraCteres ont été la matière de grandes

difcuflions entre les Samaritains & les Juifs ; le

Pentateuque qui s’eft tranfmis jufqu’à nous par ces

deux écritures ayant porté chacun de ces peuples à

regarder fon caraCtere comme le caraCtere primitif,

& à confidérer en même tems fon texte comme le

texte original.

Ils fe font fort échauffés de part & d’autre à ce

fujet, ainfi que leurs partifans, & ils ont plûtôt donné

des fables ou des fyftèmes, que des preuves ; parce

que telle eft la fatalité des chofès qu’on croit toucher

a la religion, de ne pouvoir prefque jamais être

traitées à l’amiable & de fens froid. Les uns ont con-

fideré le caraCtere hébreu comme une nouveauté

que les Juifs ont rapporté de Babylone au retour de

leur captivité ; & les autres ont regardé le caraCtere

famaritain comme le caraCtere barbare des colonies

aflyriennes qui repeuplèrent le royaume des dix tribus

difperfées fept cens ans environ avant J. C .

Quelques-uns plus raifonnables ont cherché à les

mettre d’accord en leur difantqueleurs peres avoient

eu de tout tems deux caraCteres, l’un profane, $c

l’autre facré ; que le famaritain avoit été le profane

ou le vulgaire , & que celui qu’on nomme hébreu ,

avoit été, le caraCtere facré ou facerdotal. Ce fenti-

ment favorable à l’antiquité de deux alphabets, qui

contiennent le même nombre de lettres, & qui fem-

blent par-là avoir en effet appartenu au même peuple

, donne la place d’honneur à celui du texte hébreu

; mais il s’eft trouvé des Juifs qui l’ont rejetté,

parce qu’ils ne veulent point de concurrens dans

leurs antiquités , & qu’il n’y a d’ailleurs aucun monument

qui puiffe conftater le double ufage de ces

deux caraCteres chez les anciens Ifraëlites. Enfin les

favans qui font entrés dans cette difcuffion, après

avoir long-tems flotté d’opinions en opinions, Semblent

être décidés aujourd’hui, quelques-uns à regarder

encore le caraCtere hébreu comme ayant été

inventé par Efdras ; le plus grand nombre comme

un caraCtere chaldéen, auquel les Juifs fe font habitués

dans leur captivité ; & prefque tous font d’accord

avec les plus éclairés des rabbins, à donner

l’antiquité & la primauté au caraCtere famaritain.

Cette grande queftion auroit été plûtôt décidée,

fl dans les premiers tems où l’on en a fait un problème,

les intéreffés euffent pris la voie de l’obfervataon

& non de ladifpute. Il falloit^d'abord'comparer

les deux caraCtères-l-un avec l’autre; pour voir

en quoi ils different, en quoi ils fe reflemblenty &

quel eft celui dans lequel on reconnoîtde mieux, l’antique.

Il falloir enfuite rapprocher des deux alphabets

les lettres greques nommées' lettres phéniciennes

parles Grecs eux-mêmes, parce qu’elles-étoient originaires

de la Phénicie. Gomme cette contrée diffère

peu de la Paleftine , il étoit allez naturel d’examiner

les caraCteres d’écritures qui en font fortis,

pour remarquer s’il n’y- auroit point entre eux & les

caraCteres hébreux & famaritains-des rapports communs

qui puflent donner quelque lumière fur l’antiquité

des deux derniers ; e’elt ce que nous allons

faire ici. 1 " .

Le Ample coup-d’oeil fait appercevoir une différence

fenfible entre les-deux caraCteres orientaux ;

l’hébreu net, diftina, régulier, & prefque toûjours

quarré, eft commode & courant dans l’Ecriture; le

famaritain plus bifarre, & beaucoup plus compofé,

préfente des figures qui reflemblent à des hiéroglyphes

, & même à quelques-unes de ces lettres fym-

boliquès qui font encore en ufage aux confins de

l’Afie. Il eft difficile & long à former, & tient ordinairement

beaucoup plus de place ; nous pouvons

enfuite remarquer que plufieurs caraCteres hébreux,

comme aleph, beth , \ain , keth , theth, lamed, mem ,

nun refch, & fchin, ne font que des abbréviations

des caraCteres famaritains qui leur correfpondent,

&: que l’on a rendus plus cour-ans & plus commodes-;

d’où nous-pouvons déjà conclure que le caraCtere

famaritain eft le plus ancien ; larufticité fait fon titre

de noblefle.

La comparaifon- des lettres greques avec les fa-

maritaines ne leur eft pas moins avantageufe. Si

l ’on en rapproche les majufcules alpha, gamma,

delta , epjilon , %cta , heta , lambda, p i , ro & Jigma ,

on les reconnoîtra aifément dans les lettres corref-

pondantes aleph-, gimel, daletk, lié , qain , heth , lamed}

phé f refch & fchin y

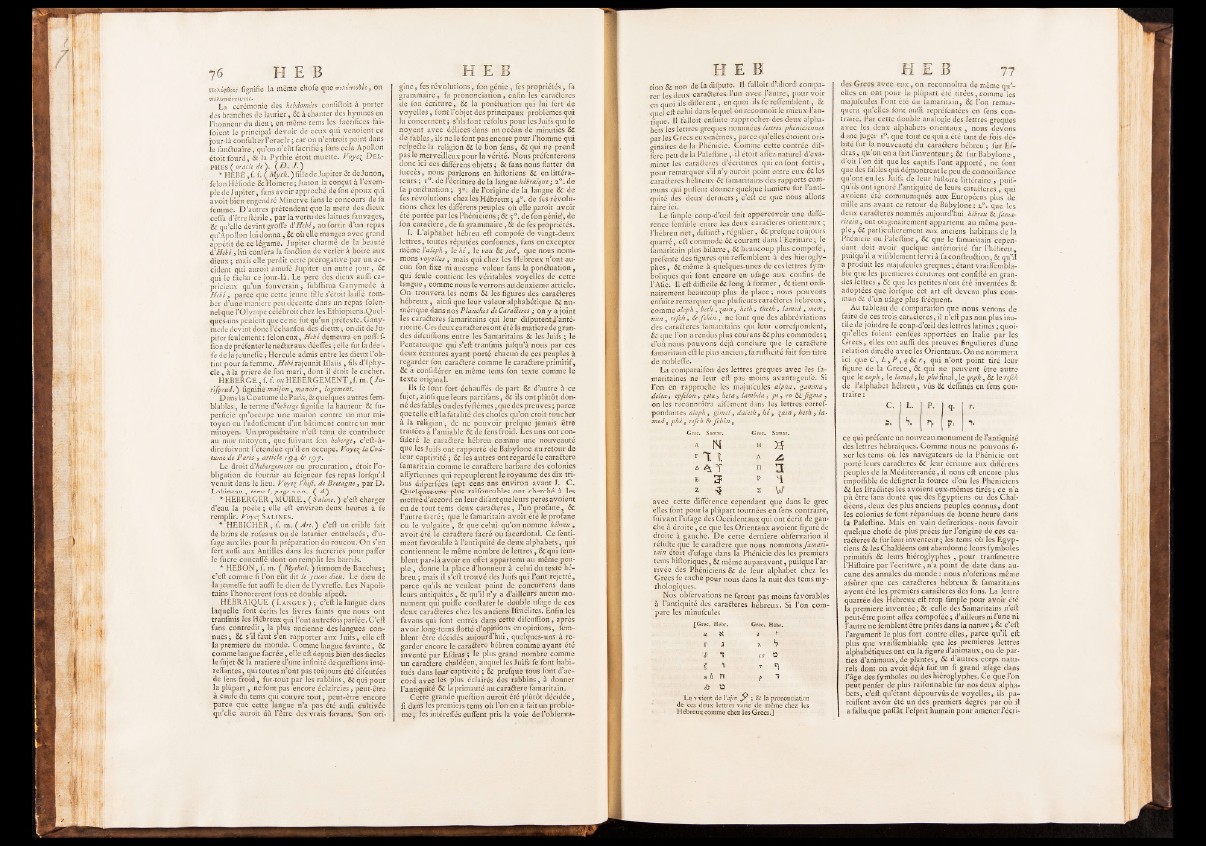

reç. Samar. Grec. Samai

A N H 3Î

r 1. T. A j£.

mÊm n a

E 3 p H

z a 2 w

avec cette différence cependant que dans le grec

elles font pour la plûpart tournées en fens contraire,

fuivant l’ufage des Occidentaux qui ont écrit de gauche

à droite, ce que les Orientaux avoient figuré de

droite à gauche. De cette derniere obfervation il

refulte .que le caraCtere que nous nommons famaritain

étcut d’ufage dans la Phénicie dès les premiers

tems hiftoriques, & même auparavant, puilque l’arrivée

des Phéniciens & de leur alphabet chez les

Grecs fe cache pour nous dans la nuit des tems m ythologiques.

Nos observations ne feront pas moins favorables

! à l’antiquité des caraCteres hébreux. Si l’on com-

' pare les minufcules

[Grec. Hébr. Grec. Hébr.

a N l »

T J v : b

* T . c* û

Z 1 T t)

■ il h n t T

& u

Le 7 vient de Yajin y ; & la prononciation

de tes deux lettres varie de même chez les

Hébreux comme chez les Grecs.J •

des-Grecs; avec eu x, on reconnoîtra de même q u elles

en- ont pour la plûpart, été tirées, comme les

majufcules l’ont été du famaritain, 6c l’on remarquera

qu’elles font aufli repréfentées en fens. contraire.

Par cette double analogie des lettres greques

avec les. deux alphabets orientaux , nous devons

donc, juger i°. que tout ce qui a été tant de fois débité

fur la nouveauté du caraCtere hébreu. ; fur Ef-

dras;,.qu’on en a fait l’inventeur ; ôc fur Babylone ,

d’où l’on dit que les captifs l’ont apporté, ne font

que des fables qui démontrent le peu de connoilTance

qu’ont eu les Juifs, de leur hiftoire. littéraire , puif-

qu’ils ont ignoré l’antiquité de leurs caraCteres , qui

avoient été communiqués aux Européens plus de

mille ans avant ce retour de Babylone : z°. que les

deux caraCteres nommés aujourd’hui hébreu 8ç famaritain

, ont originairement appartenu au même peup

le , 6c particulièrement aux anciens habitans de la

Phénicie ou Paleftine, & que le famaritain cependant

doit avoir quelque antériorité fur l’hébreu,

puifqu’il a vifiblement fèrvi à fa conftruCtion, & qu’il

a produit les majufcules greques ; étant vraiffembla-

ble que les premières écritures ont confifté en grandes

lettres , & que les petites n’ont été inventées &

adoptées que lorfque cet art eft devenu plus commun

& d’un ufage plus fréquent.

Au tableau de comparaifon que nous venons de

faire de ces trois caraâeres, il n’eft pas non plus inutile

de joindre le coup-d’oeil des lettres latines ; quoiqu’elles

foient cenfées apportées en Italie par les

Grecs , elles ont aufli des preuves fingulieres d’une

relation direCte avec les Orientaux. On ne nommera

ici que C , 1 , P , q & r , qui n’ont point tiré leur

figure de la Grèce, & qui ne peuvent être autre

que le caph, le lamed, le phi final, le qoph, & le refch

de l’alphabet hébreu, vûs & deflinés en fens contraire

;

C. I L . P. I q. 1 r.

5 . [ *7. 1 - ( i?. ( 1-

Ce qui préfente un nouveau monument de l’antiquité

des lettres hébraïques. Comme nous ne pouvons fixer

les tems où les navigateurs de la Phénicie ont

porté leurs caraCteres & leur écriture aux différens

peuples de la Méditerranée, il nous eft encore plus

impoffible de défigner la fource d’où les Phéniciens

& les Ifraélites les avoient eux-mêmes tirés ; ce n’a

pû être fans doute que des Egyptiens ou des Chal-

déens, deux des plus anciens peuples connus, dont

les colonies fe font répandues de bonne heure dans

la Paleftine. Mais en vain délirerions - nous favoir

quelque chofe de plus précis fur l ’origine de ces ca-

rafteres & fur leur inventeur ; les tems où les Egyptiens

& les Chaldéens ont abandonné leurs fymboles

primitifs , & leurs hiéroglyphes , pour tranfmettre

l’Hiftoire par l’écriture, n’a point de date dans aucune

des annales du monde : nous n’oferions même

afsûrer que ces caraCteres hébreux & famaritains

ayent été les premiers caraCteres des fons. La lettre

quarrée des Hébreux eft trop Ample pour avoir été

la première inventée ; & celle des Samaritains n’eft

peut-être point affez compofée ; d’ailleurs ni l ’une ni

l’autre ne femblent être prifes dans la nature ; & c’eft

l’argument le plus fort contre elles, parce qu’il eft

plus que vraiffemblable que les premières lettres

alphabétiques ont eu la figure d’animaux, ou de parties

d’animaux, de plantes, & d’autres corps naturels

dont on avoit déjà fait un fi grand ufage dans

l’âge des fymboles ou des hiéroglyphes. Ce que l’on

peut penfer de plus raifonnable fur nos deux alphabets,

c’eft qu’étant dépourvus de voyelles, ils pa-

roiffent avoir été un des premiers degrés par où il

a fallu que palïat l’efprit humain pour amener l’éc/i