HurlE grasse , ( Peinture. ) eft celle que lés

Peintres mêlent dans leurs couleurs pour les faire

fécher. Cette liqueur eftcompofée A'huile de noix

ou de lin , & de litarge qu’on fait bouillir ; puis on

laifle repofer la litarge au fond du vafe , & ce qui

fumage eft Y huile graffe. Voye^ LlTARGE.

Uhuile eft auffi employée dans les différens ou-

vragesd’Horlogerie , pour donner plus de mobilité

aux pièces & en retarder l’ufu-re ; car fes particules

étant autant de petits rouleaux * elles diminuent

conlidérablement le frottement, en rempliffant les

intervalles qui fe trouvent toujours entre les parties

des corps , quelque polis qu’ils foient ; & elles

empêchent ces parties d’engrener auffi avant les

unes dans les autres. II eft d’une grande conféquen-

c e , dans les montres furtout, que Yhuile que l’on

emploie foit bien pure & bien fluide. Voye^ l’article

T ig e r o n , oit l’on explique la maniéré dont les

horlogers s’y prennent pour conferver Y huile aux

parties d’une montre ou pendule, &c. où elle eft

néceffaire. (T)

Hu il e , ( Relieurs. ) les Relieurs-doreurs fe fervent

d’huile pour mettre fur le dos des livres qui

font prêts à dorer ; ils ont une éponge très-fine

attachée à une petite palette de bois, avec laquelle

ils prennent Yhuile & en frottent légèrement tous

les endroits à dorer.

HUILIERS, f. m. ( Are mécahiq.') ouvriers qui

paffent au moulin la navette, le chénevi & les autres

graines dont on obtient de l’huile par expfeffion.

Ils broient d’abord ces graines fous une roue centrale

qu’un cheval mene. En fe broyant elles paffent

à-travers un plancher percé de troü, où On les

ramaflë autour de la roue. Delà on les porte à un

prefloiroù on en exprime l’huile ; la graine broyée

eft enfermée dans une grôffe toile , à travers laquelle

l’huile fort par l’aétion du prefloir.

H u il ie r , ( Verrer. & Orfev. ) petit vaifleau fait

en burette, où l’on renferme l’huile d’olive qu’on

fert fur les tables. Ce vaifleau eft ou une fimple

burette de verre ou de cryftal, accompagnée d’une

autre pareille qui contient le vinaigre , ou ces deux

mêmes burettes , avec couvercle d’argent & plateau

de même métal qui les foutient. Le luxe a

donné aux huilliers toute la richefle des formes.

HUILIERES , f. f. ( Marine. ) ce font de petites

cruches dont on fe fert dans un vaifleau pour tenir

l ’huile.

HUINE l% ou l’HUISNE, ( Géog. ) petite rivière

de France qui coule au Perche & dans le

Maine. Elle prend fa fource au Perche , & fe jette

dans la Sarte , au-deflous du Mans ; elle eft diver-

fement nommée dans les anciens titres du pays

écrits en latin , Joyna , Hiogina, Eucania. Idonca.

(£ > .ƒ .) .

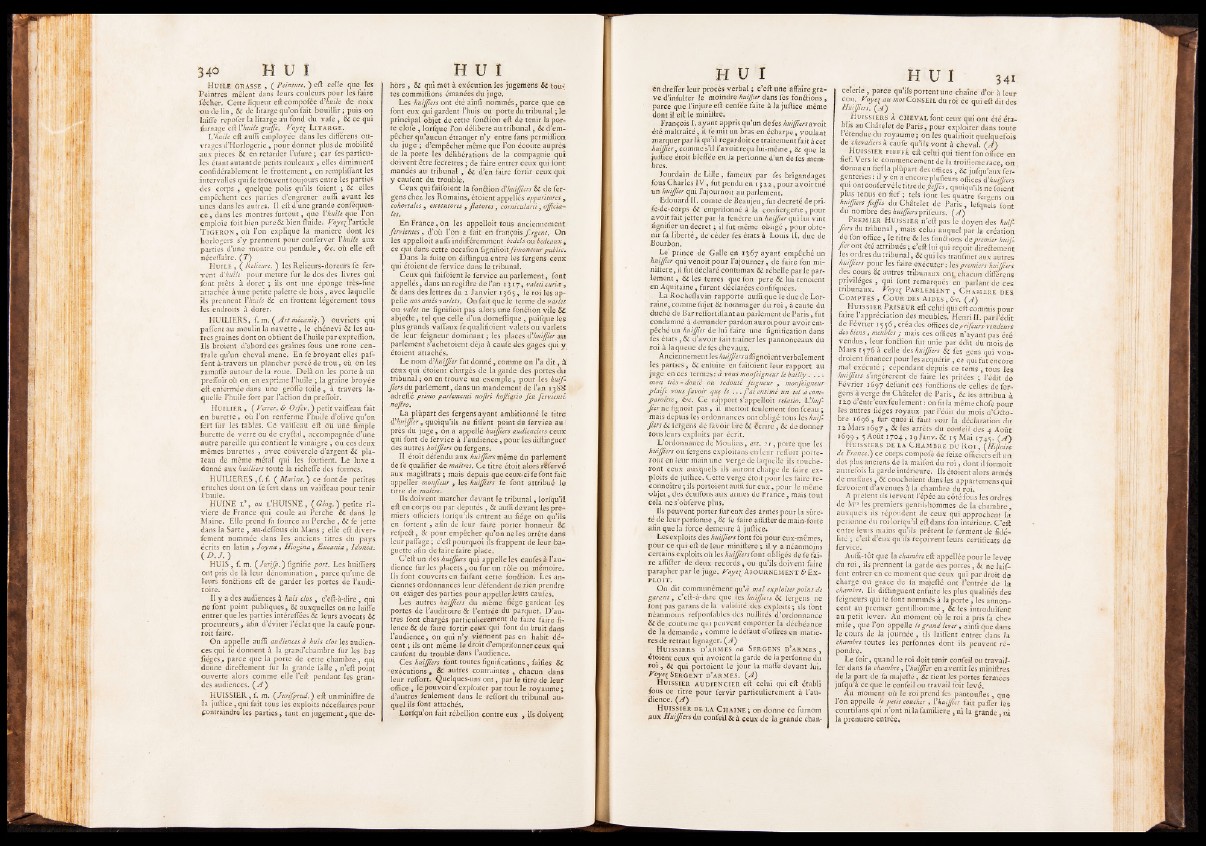

HUIS, f. m. ( Jurifp.) fignifie port. Les huiffiers

ont pris de là leur dénomination , parce qu’une de

leurs fondions eft de garder les portes de l’auditoire.

Il y a des audiences à huis clos , e’eft-à-dire , qui

ne font point publiques, & auxquelles on ne laifle

entrer que les parties intéreffées & leurs avocats &

procureurs, afin d’éviter l’éclat que la caufe pour-

roit faire.

On appelle auffi audiences à huis clos les audiences

qui fe donnent à la grand’chambre fur les bas

fiéges, parce que la porte de cette chambre, qui

donne diredement fur la grande falle , n’eft point

ouverte alors comme elle l’eft pendant les grandes

audiences. ( A )

HUISSIER, f. m. ( Jurifprud. ) eft unminiftre de

la juftice , qui fait tous les exploits néceffaires pour

(Contraindre les parties, tant en jugement, que dehors

, & qui met à exécution les jugemens & tour

tes commiffions émanées du juge.

Les huiffiers ont été ainfi nommés, parce que ce

font eux qui gardent l’huis ou porte du tribunal ; le

principal objet de cette fondion eft de tenir la porte

c lo fe, lorfque l’on délibéré au tribunal, & d’empêcher

qu’aucun étranger n’y entre fans permiffion

du juge ; d’empêcher même que l’on écoute auprès

de la porte les délibérations de la compagnie qui

doivent être fecrettfes ; de faire entrer ceux qui font

mandés au tribunal , & d’en faire fortir ceux qui

y caufent du trouble^

Ceux qui faifoient la fondioh d"’huiffiers & de fer-

gens chez les Romains, étoient appellés apparitores 9

cohortales, executores , fiatores, corntcularii, officiales.

En France, on les appelloit tous anciennement

fervientes, d’où l’on a fait en françois frgent. On

les appelloit auffi indifféremment bedels ou bedeaux;

ce qui dans cette occafion fignifioit fémonceur publici

Dans la fuite on diftingua entre les fergens ceux

qui étoient de fervice dans le tribunal.

Ceux qui faifoient le fervice au parlement, font

appellés, dans un regiftre de l’an 13 17 , valeti curia ,

& dans des lettres du 2 Janvier 1365, le roi les appelle

nos amis varias. On fait que le terme de variée

ou valet ne fignifioit pas alors une fonéfion vile &

abjefte, tel que celle d’un domeftique, puifque les

plus grands vaffaux fe qualifioient valets ou varlets

de leur feigneur dominant ; les places d’huiffier au

parlement s’achetoient déjà à caufe des gages qui y

étoient attachés.

Le nom d’huiffier fut donné, comme on l’a d i t , à

ceux qui étoient chargés de la garde des portes du

tribunal ; on en trouve un exemple, pour les huif-

Jiers du parlement, dans un mandement de l’an 1388

adreffé primo parlementi nojlri hofiiqrio feu fervienti

nojlro.

La plûpart des fergens" ayant ambitionné le titre

d’kuiffier, quoiqu’ils ne fiffent point de fervice auprès

du juge, On a appellé huiffiers audienciers ceux

qui font de fervice à l’audience, pour les diftinguef

des autres huiffiers ou fergens.

Il étoit défendu aux huiffiers même du parlement

de fe qualifier de maîtres. Ce titre étoit alors r&fervé

aux magiftrats ; mais depuis que ceux-ci fe font fait

appeller monfieùr , les huiffiers fe font attribué le

titre de maître-,

Ils doivent marcher devant le tribunal, Iorfqu’il

eft en corps oii par députés , & auffi devant les pre*

miers officiers lorfqu’ils entrent au fiége oit qu’ils

en fortent , afin de leur faire porter honneur &

refpeft, & pour empêcher qu’on ne les arrête dans

leurpaffage ; c’eft pourquoi ils frappent de leur baguette

afin de faire faire place.

C ’eft un des huiffiers qui appelle les eaufes à l’audience

fur les placets, ou fur un rôle ou mémoire.

Ils font couverts en faifant cette fonâion. Les anciennes

ordonnances leur défendent de rien prendre

ou exiger des parties pour appeller leurs eaufes.

Les autres huiffiers du même fiége gardent les

portes de l’auditoire & l’entrée du parquet. D ’autres

font chargés particulièrement de faire faire fi-

lence & de faire fortir ceux qui font du bruit dans

l’audience j ou qui n’y viennent pas en habit décent

; ils ont même le droit d’emprifonner ceux qui

caufent du trouble dans l’audience.

Ces huiffiers font toutes fignifications, failles &

'exécutions 9 & autres contraintes , chacun dans

leur reffort. Quelques-uns ont, par le titre de leur

office , le pouvoir d’exploiter par tout le royaume;

d’autres feulement dans le reffort du tribunal auquel

ils font attachés.

Lorlqu’on fait rébellion contre eux , Us doivent

en drefler leur procès verbal ; c’eft une affaire grav

e d’infulter le mo'mdrekuiffier dans fes fondions,

parce que l’injure eft cenfée faite à la juftice même

dont il eft le miniftre.

François I. ayant appris qu’un de fes huiffiers avoit

été maltraité, il fe mit un bras en écharpe, voulant

marquer par là qu’il regardoit ce traitement fait à cet

huiffier, comme s’il l’avoitreçu lui-même, & que la

juftice étoit bleffée en la perlonne d’un de fes membres.

Jourdain de Lille , fameux par fes brigandages

fous Charles IV , fut pendu en 13 22, pour avoir tué

un huiffier qui l’ajournoir au parlement.

Edouard II. comte de Beaujeu, fut décrété de pri-

fe:de-corps & emprifonné à la confiergerie, pour

avoir fait jetter par la fenêtre un huiffier qui lui vint

lignifier un decret ; il fut même obligé , pour obtenir

fa liberté, dé céder fes états à Louis IL duc de

Bourbon.

Le prince de Galle en 1367 ayant empêché un

huiffier qui venoit pour l’ajourner, de faire fon mi-

niltere, il fut déclaré contumax & rébelle par le parlement

, & les terres que fon pere & lui tenoient

en Aquitaine, furent déclarées confifquées.

La Rocheflavin rapporte auffi que le duc de Lorraine,

comme fujet & hommager du ro i, àcaule du

, duché de Bar rellbrtiflant au parlement de Paris, fut

condamné à demander pardon au roi pour avoir empêché

un huiffier de lui faire une lignification dans

fes états ,& d’avoir fait traîner les pannonceaux du

roi à laqneue dé fes chevaux.

Anciennement les huiffiers affignoient verbalement

les parties, & enfuite en failoient leur rapport au

juge en ces termes : a vous monfeigneür le bailly. . . 1

mon très - douté ou redouté Jeigneur , monfeigneür

plaife vous f avoir que le ; . . fa i entimé un tel à comparaître

, &c. Ce rapport s’appelloit relatio. Vbuff

e t ne fignoit pas , il mettoit lèulement fon fceau ;

mais depuis les ordonnances ont obligé tous lès huif-

fe rs & lergens de favoir lire & Écrire, ôc de donner

tous leurs exploits par écrit.

L ’ordonnance de Moulins, art. 21 , porte bue le$

huiffiers ou fergens ëxploirans eh leur reflbrt porte-

ront'en lehr main une verge de laquelle ils toucheront

ceux auxquels ils auront chafge de faire exploits

de juftice. Cette verge étoit pour les faire re-

connoître ; ils portoient auffi fur eu x, pour le même

objet, des écuffons aux armes de France, mais tout

cela ne s’obfetve plus.

Ils peuvent porter fur euX des ârmes pour la sûreté

de leur perfonne, & fe faire affifter de main-forte

afin que la force demeure à juftice.

Les exploits des huiffiers font foi pour eux-mêmes,

pour ce qui eft de leur miniftere ; il y a néanmoins

certains exploits où les huiffiers font obligés de fe fai- j

re affifter de deux records , ou qu’ils doivent faire

parapher par le juge. Voye^ Ajo u r n em e n t & Ex p

l o it .

On dit communément qu’à mal exploiter point de

garant, c’eft-à-dire que les huiffiers & fergens ne

font pas garans de la validité des exploits ; ils font

néanmoins refponfables des nullités d ’ordonnance

& cle, coutume qui peuvent emporter la déchéance

de la demande , comme le défaut d’offres en matières

de retrait lignager. (A )

H u issie r s d’armes ou Sergens d’arme s ,

étoient ceux qui avoient la garde de la perfonne du

r o i, & qui portoient le jour la mafle devant lui.

Foyt^ Se r g e n t d’a rm e s. (A)

H uissier a u d ie n c ie r eft celui qui eft établi

fous ce titre pour fervir particulièrement à l’audience.

(A )

H u issie r d e la C h a în e ; on dcmne ce fnmom

flux HuiJJiirs&v confeil& à ceux de la grande chanceïerle,

pâtée qu’ils portent une chaîne d’or à leur

cou. Voyeiau mot C onseil du roi ce qui eft dit des

Huiffiers. (A )

H u issier s a c h ev a l font ceux qui ont été établis

au Châtelet de Paris, pour exploiter dans toute

l ’étendue du royaume ; on les qualifioit quelquefois

de chevaliers à caufe qu’ils vont à cheval. (A )

H u issier f ie f f é eft celui qui tient fon office en

fief. Vers le commencement de la troifiemerace, on

donna en fief la plûpart des offices , & jufqu’aux fer- '

gentenes : il y en a encore plufieurs offices d’huiffiers

qui ont confervéle titre de fieffés, quoiqu’ ils ne foient

plus tenus en fief ; tels font les quatre fergens ou

huiffiers fieffés du Châtelet de Paris , lefquels font

du nombre des huiffiers prifeurs^ (^ )

Pr em ie r Hu issie r n’eft pas le doyen des huiffiers

du tribuhal, mais celui auquel par la création

de fon office, le titre & les fondions de premier huifi

f i cr ont été attribués ; c’eft lui qui reçoit direâement

les ordres du tribunal, & qui les tranfmet aux autres

huiffiers pour les faire exécuter: les premiers huiffiers

des cours & autres tribunaux onç, chacun différens

privilèges , qui font remarqués en parlant de ces

tribunaux. Voye^ Pa r l em e n t , C h am b re des

C o m p t e s , C o u r des Aid es , &c. (/ƒ)

H u is s ie r Pr Iseü r eft celui qui eft commis pour

faire ^’appréciation des meubles. Henri II. par l’édit

de Février 1556, créa des offices deprifeurs-vendeurs

des biens t meubles ; mais ces offices n’ayant pas été

vendus, leurfonàion fut unie par édit du mois de

Mars 1576 à celle "des huiffiers & fes gens qui vou-

droient financer pour les acquérir , ce qui fut encore

mal exécuté ; cependant depuis ce tems , tous les

Huiffiers s’ingérèrent de faire les prilées ; l’édit de

Février 1697 defunit ces fondions de celles de fer*

gens a verge du Châtelet de Paris, & les attribua à

1 io d’entr eux feulement : on fit la même chofe pour

les autres fiéges royaux par l’édit du mois d’Ocfo-

bre 1696, fur quoi il faut voir la déclaration du

12 Mars 1697 , & les arrêts du confeil des 4 Août

1699 ; 5 Août 1 70 4 ,19 Janv. & 15 Mai 1745. (A }

Hu issier s de la C h am b r e du R o i , (.Hiftoirt

de France.) ce corps compofé de feize officiers eft uiï

des plus anciens de la maifori du roi > dont ilformoit

autrefois la garde intérieure. Ils étoient alors armés

de maffues, & couchoient dans les appartenons qui

fervoient d’avenues à la chambre du roik

A préfent ils fervent l’épée au côté fous les ordres

de Mrs les premiers gentilshommes de la chambre,

auxquels ils repondent de ceux qui approchent la

perlonne du roilorlqu’il eft dans fon intérieur. C ’eft

entre leurs mains qu’ils prêtent le ferment de fidélité

; c’eft d’eux qu’ils reçoivent leurs certificats de

fervice.

Auffi-tôt que la chambre eft appéllée pour le lever

du ro i, ils prennent la garde des portes, & ne laif»

feht entrer en ce moment que ceux qui par droit de

charge ou grâce de fa majefté ont l’entrée de la

chambre. Ils diftinguent enfuite les plus qualifiés des

feigneurs qui 1e font nommés à la porte, les annoncent

au premier gentilhomme , & les introduifenÊ

au petit lever. Au moment où le roi a pris fa che-

mife, que l’on appelle le grand lever , ainfi que dans

le cours de la journée , ils laiffent entrer dans la.

chambre toutes les perfonnes dont ils peuvent répondre.

Le foir, quand le roi doit tenir confeil ou travailler

dans fa chambre, Y huiffier en avertit les miniftres

de la part de fa majefté, & tient les portes fermées

jufqu’à ce que le confeil ou travail foit levé.

Au moment où le roi prend fes pantoufles , que

l’on appelle le petit coucher, Yhuiffier fait palier les

courtifans qui n’ont ni la familier© , ni la grande ift

la première entrée,