14. K o n j u n k t i o n .

Ich vermag nur eine zu nennen: das hei den Zahlwörtern bereits

genannte „sso“ = und. Und diese Bedeutung ist n u r Vermutung,

eben auf dortigem Gebrauch fufsend; in anderen Wortverbindungen

habe ich sie nicht entdecken können.

15. I n t e r j e k t i o n .

Diese sind schon etwas zahlreicher, was bei dem lebhaften Temperament

des Negers nicht wunder nimmt. Ich führe nur die häufigsten

an (siehe hierzu auch S. 490).

be-te: Ausruf der Verwunderung, des Erstaunens.

ü - e : bedeutet das Gleiche, nur mit Unwillen gemischt; etwa =

oho! Der gleiche Lau t wird häufig an Eigennamen angehängt

beim lauten An- und Herbeirufen der betreffenden Person;

etwa = he, hollah! z. B. Uändi: U än d i-n ’u - e ; Bändi:

Bändi-n’u -e .

ö - e (das erste e hoch und kurz, das zweite tiefer und langgezogen):

h a t ungefähr die gleiche Bedeutung wie „b e -te “ ;

lautlich und begrifflich etwa = ei, eil (wer hätte das gedacht;

ja was nicht gar; u. dergl.).

Eine häufig gehörte Redensart, halb Interjektion, halb Adverb

geworden, ist die Zusammensetzung „nitö“ aus „ni“ — schnell, und

„tüo“ — kommen, wozu noch das Wort: „fuon“ = Herr, Häuptling,

in „fön“ zusammengezogen, tritt. Die ganze Interjektion lau te t dann:

fön ni tö, oder noch häufiger: k t fon ni tö = Achtung, der Herrscher

kommt gleich; und übertragen — aufgepafst, still, ruhig! Diese Bedeutung

h a t die Redensart allmählich bekommen. (Der Grundgedanke

ist k la r: wenn der Herrscher, der Häuptling naht, mufs alles still sein.)

Die hierbei genannte Partikel „ k t“ ist schwer zu übersetzen; sie

h a t bald die ausgesprochene Bedeutung des Aufmerksammachens, bald

eine fragende, bald spielt sie eine ganz untergeordnete Rolle. Ihr

Platz ist gleichfalls verschieden: am Satzanfang oder irgend einem

Worte angehängt. In den Textproben werden wir ih r verschiedentlich

begegnen.

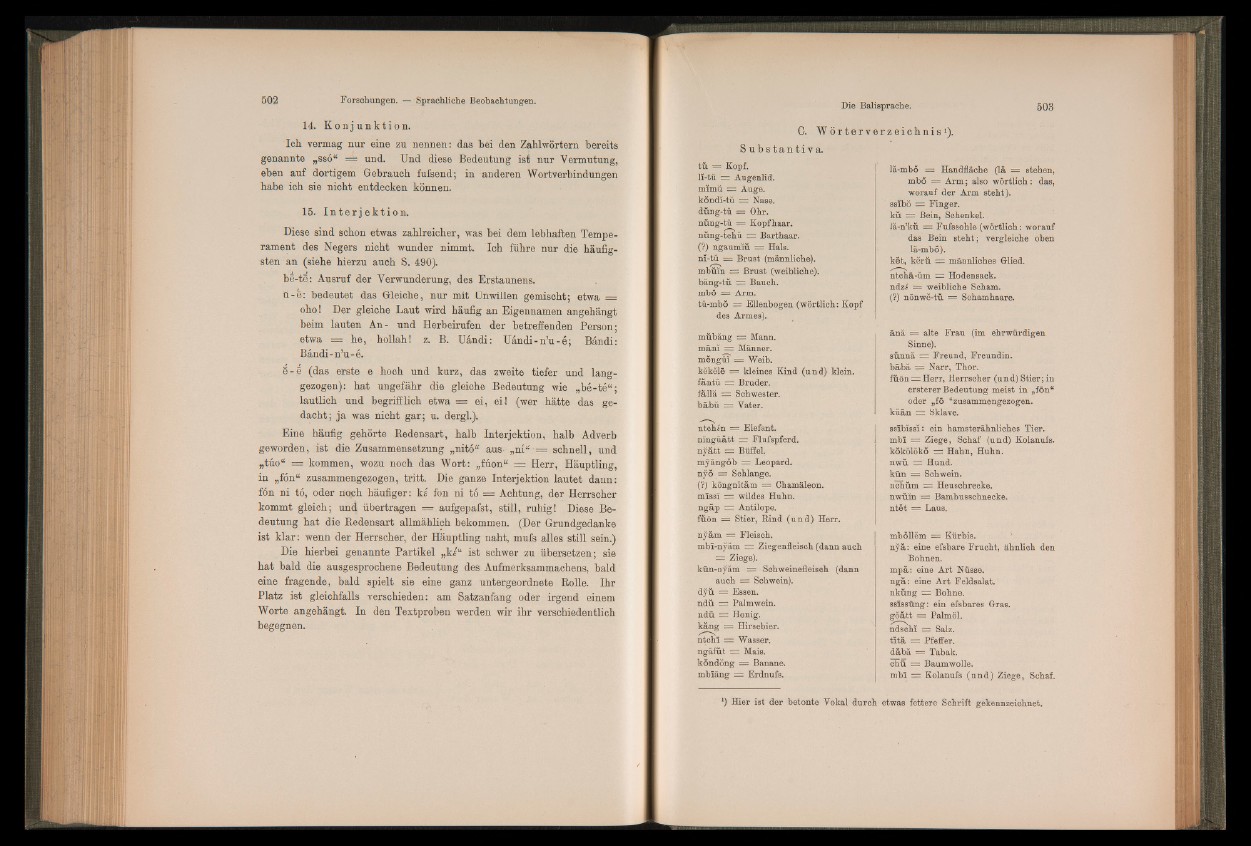

C. W ö r t e r v e r z e i c h n i s 1).

S u b s t a n t i v a.

tu = Kopf,

li-tü = Augenlid,

mimü = Auge,

köndi-tü = Nase,

dun g-tu = Ohr.

nüng-tü = Kopfhaar,

nüng-tchü = Barthaar.

(?) ngaumiü = Hals,

ni-tü = Brust (männliche),

mbüin = Brust (weibliche),

bäng-tu == Bauch,

mbö ,= Arm.

tü-mbö = Ellenbogen (wörtlich: Kopf

des Armes).

mübäng = Mann,

mäni = Männer,

mengüi = Weib.

kekele = kleines Kind (u n d ) klein,

fän tü = Bruder,

fällä = Schwester,

bäb ü = Yater.

ntchin = Elefant,

nmgüätt = Flufspferd.

n y ä tt = Büffel,

myängöb = Leopard,

nyö = Schlange.

(?) köngnitäm = Chamäleon.

missi = wildes Huhn.

ngäp = Antilope.

fuön = Stier, Rind (u n d ) Herr.

nyäm = Fleisch.

mbi-nyäm = Ziegenfleisch (dann auch

'•'== Ziege),

kün-nyäm = Schweinefleisch (dann

auch = Schwein).

d y ü jS : Essen,

n d ü = Palmwein,

n d ü ;^ : Honig,

käng .== Hirsebier,

ntch i = Wasser,

ngäfüt = Mais,

köndöng = Banane,

mbiäng slJErdnufs.

lä-mbö = Handfläche (lä = stehen,

mbö = Arm; also wörtlich: das,

worauf der Arm steht),

ssibö = Finger,

k ü = Bein, Schenkel,

lä-n’k u = Fufssohle (wörtlich: worauf

das Bein steht; vergleiche oben

lä-mbö).

ket, k e rü = männliches Glied,

ntchä-üm = Hodensack,

ndz« = weibliche Scham.

(?) nönwe-tü = Schamhaare.

änä = alte Frau (im ehrwürdigen

Sinne).

sünnä = Freund, Freundin,

bäbä = Narr, Thor,

fuön = Herr, Herrscher (und) Stier; in

ersterer Bedeutung meist in „fön“

oder „fö “zusammengezogen,

küän = Sklave.

s8lbissi: ein hamsterähnliches Tier.

mbl = Ziege, Schaf (und) Kolanuis.

kökölökö = Hahn, Huhn.

nwü = Hund.

kün = Schwein.

nchüm = Heuschrecke.

nwuin = Bambusschnecke.

n te t = Laus.

mböllem = Kürbis,

nyä: eine efsbare Frucht, ähnlich den

Bohnen,

mpä: eine Art Nüsse,

n g ä : eine Art Feldsalat,

nküng = Bohne,

sslssüng: ein efsbares Gras,

g ö ä tt = Palmöl,

ndschi = Salz,

t i t ä = Pfeffer,

däbä = Tabak,

ch ü pä: Baumwolle,

mbi = Kolanufs (u n d ) Ziege, Schaf.

x) Hier ist der betonte Vokal durch etwas fettere Schrift gekennzeichnet.