X V I :

Éloquence des

Éeres.

V. Moeurs» Chr•

40.

'Riftdiv* x ix . ».

Îkfl& liv. xx. ».

11.#.

Jlift,Uv. X V I I I .

®, 45-44* é-ieft

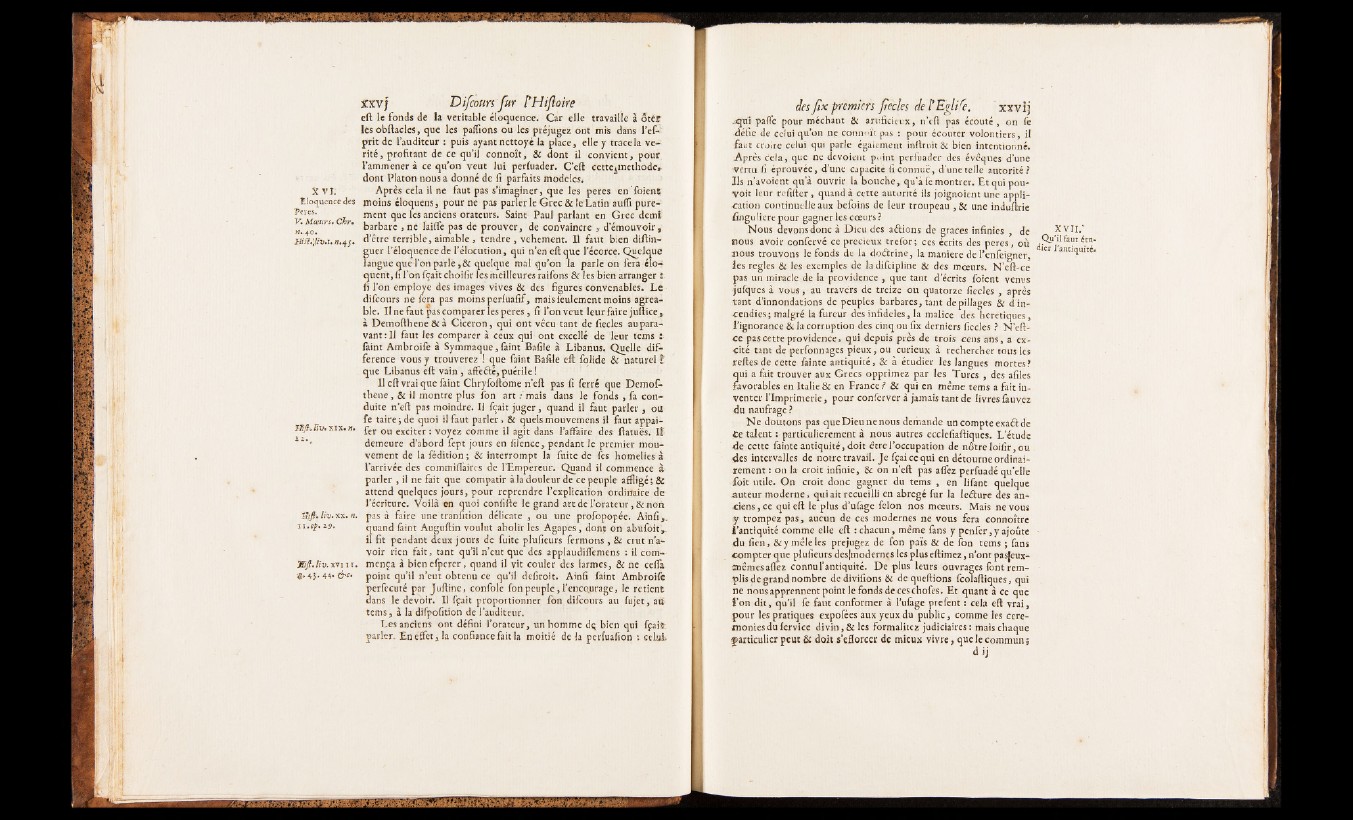

le fonds de la véritable éloquence. Car elle travaille à otèr

les obftacles, que les paflions ou les préjugez ont mis dans l’ef-

prit de l’auditeur : puis ayant nettoyé la place, elle y trace la vér

ité , profitant de ce qu’il connoît, 8c dont il convient, pour

l’ammener à ce qu’on veut lui perluader. C ’eft cetteiinethode,.

dont Platon nous a donné de fi parfaits modèles.

Après cela il ne faut pas s’imaginer, que les peres en foiené

moins éloquens, pour ne pas parler le Grec Si le Latin aufli purement

que les anciens orateurs. Saint Paul parlant en Grec demi

barbare , ne faille pas de prouver, de convaincre , d’émouvoir,

d’être terrible, aimable , tendre , vehement. Il faut bien diftin-

guer l ’éloquence de l’élocution, qui n’en eft que l’écorce. Quelque

langue que l’on parlé, & quelque mal qu’on la parle on fera éloquent,

fi l’on fçait choifir les meilleures raifons & les bien arranger i

fi l’on employé des images vives & des figures convenables. L e

difeours ne fera pas moins periuafif, mais feulement moins agréable.

Il ne faut pas comparer les peres, fi l'on veut leur faire juftice,

à Demofthene&à Ciceron, qui ont vécu tant de fiedes auparavant:

Il faut les comparer à ceux qui ont excellé de leur tems :■

iàint Ambroife à Symmaque,faint Bafile à Libanus. Quelle différence

vous y trouverez I que faint Bafile eft follde & naturel î

que Libanus eft v a in , affeété, puérile !

Il eft vrai que faint Chryfoftome n’eft pas fi ferré que Demof-

théne, & il montre plus ion art /mais dans le fonds , fa conduite

n’eft pas moindre. Il fçait juger, quand il faut parler , ou

fe taire ; de quoi il faut parler, & quels mouvemens il faut appai-

fer ou exciter : voyez comme il agit dans l ’affaire des ftatuës. I f

demeure d’abord fept jours en filence, pendant le premier mouvement

de la fédition ; & interrompt la fuite de fes homélies à

l’arrivée des commiffaircs de l’Empereur. Quand il commence à

parler , il ne fait que compatir à la douleur de ce peuple affligé ; &

attend quelques jours, pour reprendre l’explication ordinaire de

l’écriture. Voilà en quoi confifte le grand art de l ’orateur, & non

pas à faire une tranfition délicate , ou une profopopée. Ain f i,,

quand iàint Auguftin voulut abolir les Agapes, donp on abufoit,

il fit pendant deux jours de fuite plufieurs fermons , & crut n’avoir

rien fait, tant qu’il n’eut que des applaudiffemens : il commença

à bienefperer, quand il vit couler des larmes, & ne ceflà

point qu’il n’eut obtenu ce qu’il defiroit. Ainfi faint Ambroife

perfecuté par Juftine, confole fon peuple, l’enco.urage, le retient

dans le devoir. Il fçait proportionner fon difeours au fujet, au

tems, à la difpofition de l’auditeur.

Les anciens ont défini l ’orateur, unbomme dq bien qui fçaitt

parler. En effet, la confiance fait la moitié de la perfuafion : celui

•qui paffe pour méchant & artificieux, n’eft pas écouté , on fe

défie de celui qu’on ne connoît pas : pour écouter volontiers, il

faut croire celui qui parle également inftruit& bien intentionné.

Après Cela, que ne dévoient point perluader des évêques d’une

vertu fi éprouvée, d’une capacité {¡connue, d’une telle autorité?

Ils n’avoient qu’à ouvrir la bouche, qu’à (è montrer. E t qui pou-

Voit leur refilier, quand à cette autorité ils joignoient une application

continuelle aux befoins de leur troupeau , & une induftrie

finguliere pour gagner les coeurs ?

Nous devons donc à Dieu des aâions de grâces infinies , de XVII.’

nous avoir confervé ce precieux trefor; ces écrits des peres, où A “*

nous trouvons le fonds de la doétrine, la maniéré de l’enfeigner, ICr

les réglés & les exemples de la difeipline & des moeurs. N ’eft-ce

pas un miracle de la providence , que tant d’écrits foient venus

jufques à vous, au travers de treize ou quatorze fiecles , après

tant d’innondations de peuples barbares, tant de pillages & d incendies;

malgré la fureur des infidèles, la malice des heretiques,

l ’ignorance & la corruption des cinq ou fix derniers fiecles ? N ’eft-

ce pas cette providence, qui depuis près de trois cens ans, a excité

tant de perfonnages pieux, ou curieux à rechercher tous les

reftes de cette fainte antiquité, & à étudier les langues mortes?

qui a fait trouver aux Grecs opprimez par les Turcs , des afiles

avorables en Italie & en France?' & qui en même tems a fait inventer

l’Imprimerie, pour conferver à jamais tant de livres fauvez

du naufrage ?

N e doutons pas que Dieu ne nous demande un compte exafl: de

Ce talent : particulièrement à nous autres ecclefiaftiques. L ’étude

de cette fainte antiquité, doit être l ’occupation de nôtre loifir, ou

des intervalles de notre travail. Je fçaieequi en détourne ordinairement

: 011 la croit infinie, & on n’eft pas affez perfuadé qu’elle

foit utile. On croit donc gagner du tems , en lifant quelque

auteur moderne, qui ait recueilli en abrégé fur la leâure des anc

iens, ce qui eft le plus d’ufage félon nos moeurs. Mais ne vous

y trompez pas, aucun de ces modernes ne vous fera connoître

l ’antiquité comme elle eft : chacun, même fans y penfer, y ajoute

du fien, & y mêle les préjugez de fon pais & de fon tems ; fans

compter que plufieurs desjmodernes les pluseftimez, n’ont pas|eux-

snêmes allez connu l’antiquité. De plus leurs ouvrages font remplis

de grand nombre dedivifions& de queftions fcolaftiques, qui

ne nous apprennent point le fonds de ceschofes. Et quant à ce que

l ’on dit, qu’il fe faut conformer à l’ufage prefent : cela eft vrai,

pour les pratiques expofées aux yeux du public, comme les cérémonies

du iervice divin, & les formalitez judiciaires : mais chaque

particulier peut Si doit s’efforcer de mieux v ivre, que le commun ;

d ij

i