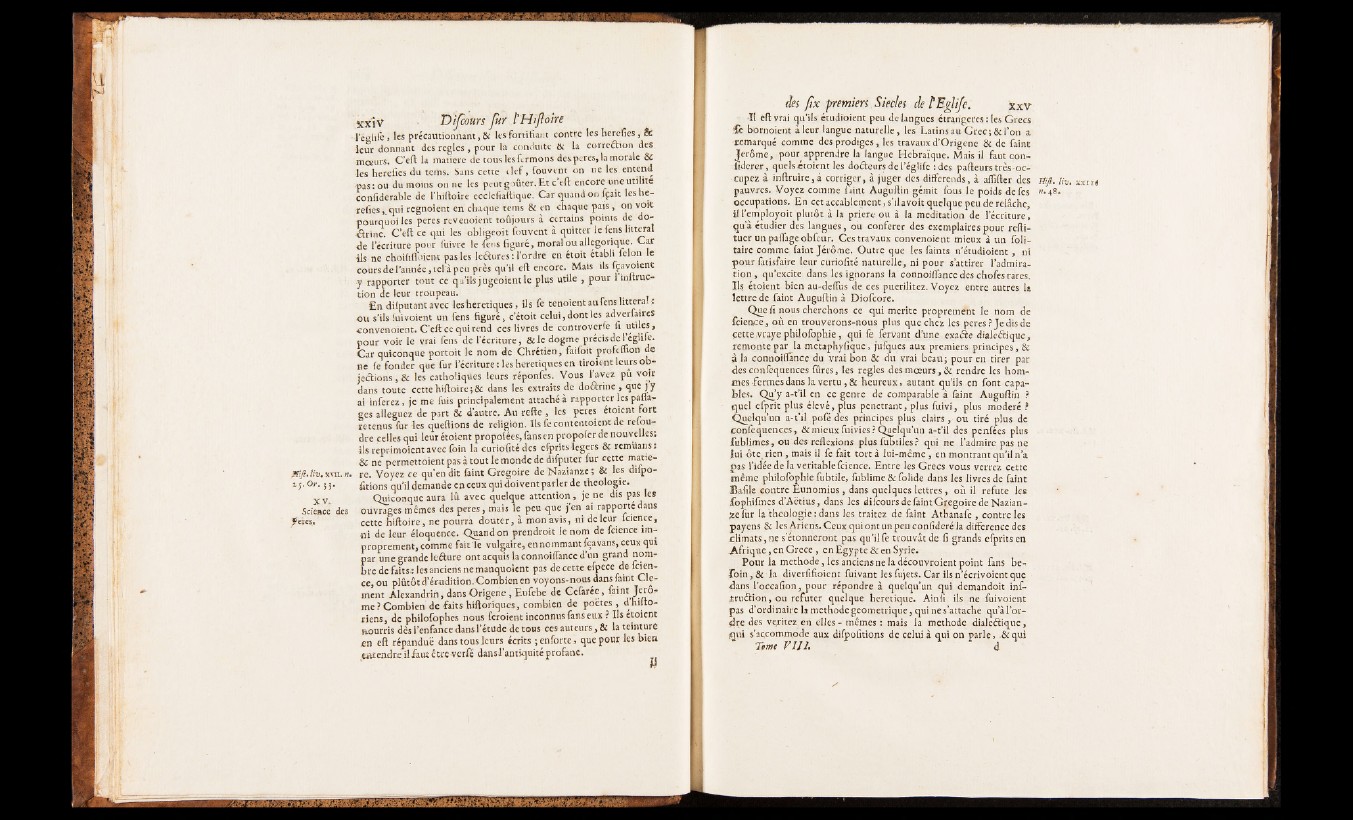

sx'iv Dijcours fur l’Hiftoire

' le s life j les précamionnant,& les fortifiant contre les hereïïes, Sc

leur donnant des réglés, pour la conduite & la corrcétion des

moeurs. C ’eft la matière de tous les fermons desperes, la morale Si

les herefies du tems. Sans cette t l e f , fouvent on ne les entend

«as: ou du moins on ne les peut goûter. E t c eft encore une utilité

confiderable de l’hiitoire ecclefiaftique. Car quand-on içait les herefies

, qui regnoient en chaque tems & en chaque pais, on voit

pourquoi les peres revenoient toujours à certains points de do-

pleine. C ’ait ce qui les obligeoit fouvent a quitter le fens littéral

de l’écriture pour iuivre le fens figuré, moral o u allégorique. Car

ils ne choififloiem pas les leétures: l’ordre en étoit établi félon le

cours de l ’année, tel a peu près qu’il eft encore. Mais ils fçavoient

y rapporter tout ce qu’ils jugeoient le plus utile , pour iinftruç-

tion de leur troupeau. '

En diiputant avec lesheretiques, ils fe tenoient au fens littéral ?

o u s’ils fuivoient un fens figuré, c etoit celui, dont les adverfaires

convenoient. C ’eft ce qui rend ces livres de controverfe fi utiles ,

pour voir le vrai fens de l’écriture, & le dogme précis de 1 églife.

Car quiconque portait le nom de Chrétien, fâifoit profeffion de

ne fe fonder que fur l’écriture : les heretiques en tiroient leurs ob-

jeétions, & les catholiques leurs réponfes. Vous l’avez pû voir

dans toute cette hiftoirc ; & dans les extraits de doârine , que j y

ai inferez, je me fuis principalement attaché à rapporter les pafla-

ges alléguez de part & d’autre. Au refte , les peres étoient fort

retenus fur les queftions de religion. Ilsfecontentoientde relou-

dre celles qui leur étoient propolées, fans en propofer de nouvelles:

ils reprimoient avec foin la curiofitédes efprits légers & remüans;

& ne permettoient pas à tout le monde de difputer fur cette matie-

XiJl.Hv.xm.il. re. Voyez ce qu’en dit faint Grégoire de Nazianze; & les difpoij.

O r . 5;. ûtions q u ’ i l demande en ceux qui doivent parler de théologie.

x v . Quiconque aura lû avec quelque attention, je ne dis pas les

Scièacê des ouvrages mêmes des peres, mais le peu que j’en ai rapporte dans

f très. cette biftoire, ne pourra douter, à mon avis, ni de leur Icience,

ni de leur éloquence. Quand on prendroit le nom de fcience improprement,

comme fait le vulgaire, en nommant fçavans,ceux qui

par une grande lefture ont acquis la connoiffance d’un grand nombre

de faits.: les anciens ne manquoient pas de cette efoece de fcience,

ou plûtôtd’érudition. Combien en voyons-nous dans faint Clément

Alexandrin, dans O rigene , Eufebe de Gefarée, faint Jérôme

? Combien de faits hiftoriques, combien de poètes , d hijto-

riens, de philofophes nous feroient inconnus fans eux ? Ils étoient

nourris dès l’enfance dans l’étude de tous ces auteurs, & la teinture

en eft répandue dans tous leurs écrits ;enforte, que pour les bien

entendre il fa ut être verfé dansl’antiquité profane.

Il eft vrai qu’ils érudioient peu de langues étrangères: les Grecs

i è bornoient à leur langue naturelle, les Latins au Grec; & l’on a

remarqué comme des prodiges , les travaux d’Origene & de faint

Jerôme, pour apprendre la langue Hébraïque. Mais il fautcon-

fiderer, quelsétoient les doéteurs de l’églife :des pafteurs très-oc-

cupez à inftruire,à corriger, à juger des différends, à aftifter des

pauvres. Voyez comme faint Auguftin gémit fous le poids de fes

occupations. En cetaccablement,s’ilavoit quelque peu de relâche,

il l’employoit plutôt à la priere ou à la méditation de l’écriture,

qu’a étudier des langues, ou conférer des exemplaires pour refti-

tuer un paffage obfcur. Ces travaux convenoient mieux à un foli-

taire comme faint Jérôme. Outre que les faints n etudioient, ni

pour fatisfaire leur curiofité naturelle, ni pour s’attirer l’admiratio

n , qu’excite dans les ignorans la connoiffance des chofes rares.

Ils étoient bien au-deffus de ces puerilitez. Voyez entre autres la

lettre de faint Auguftin à Diofcore.

Que fi nous cherchons ce qui mérité proprement le nom de

fcience , où en trouyerons-nous plus que chez les peres? Je dis de

çette .vraye philofophie, qui fe fervant d’une cxaâ e dialeâique,

remonte par la metaphyfique, jufques aux premiers principes, &

à la connoiflance du vrai bon & du vrai beau; pour en tirer par

des confequences fûres, les réglés des moeurs, & rendre les hommes

fermes dans la vertu ,& heureux, autant qu’ils en font capables.

Qu’y a-t’il en ce genre de comparable à faint Auguftin ?

quel efprit plus élevé, plus pénétrant, plus fuivi, plus modéré ?

Quelqu’un a-t’il pofé des principes plus clairs,-où tiré plus de

confequences, & mieux fuivies? Quelqu’un a-t’il des penfées plus

fublimes, ou des reflexions plus fubtiles? qui ne l’admire pas ne

lui ôte_ rien, mais il fe fait tort à lui-même, en montrant qu’il n’a

pas l’idée de la véritable fcience. Entre les Grecs vous verrez cette

même philofophie fubtile, fublime & folide dans les livres de faint

Bafile contre Eunomius , dans quelques lettres, où il réfuté les

fophifmes d’A ëtius, dans les difeours de faint Grégoire de Nazian-

Ze fur la théologie : dans les traitez de faint Atbanafe , contre les

payens & les Ariens, Ceux qui ontunpeuconfideréla differencedes

climats, ne s’étonneront pas qu’il fe trouvât de fi grands efprits en

A fr iq u e , en Grece , en Egypte & en Syrie.

Pour la méthode, les anciens ne la découvroient point fans be-

ïo in , & la diverfifioient fuivant les fujets. Car ils n’écrivoient que

dans l’occafion, pour répondre à quelqu’un qui demandoit inf-

jtrucbion,ou réfuter quelque heretique. Ainfi ils ne fuivoient

pas d’ordinaire ls méthode géométrique, qui nes’attachê qu’à l’or-

dre des vçritez en elles - mêmes : mais la méthode dialeélique,

qui s’accommode aux difpofitions de celui à qui on parle, -& qui

Terne V I I I , d

flijl. liv. x x i i è

». 48.