einem dritten unvollendeten Grabe. Die Gräber gehören wie die von

Naksch-i-Rustem den Achämeniden an, welchen? darüber sind die Gelehrten

nicht ganz einig. Man vermuthet, dafs das eine Darius I I , das zweite

Artaxerxes II. und das nie vollendete dem unglücklichen Darius Kodomanus

zugeschrieben werden dürfte

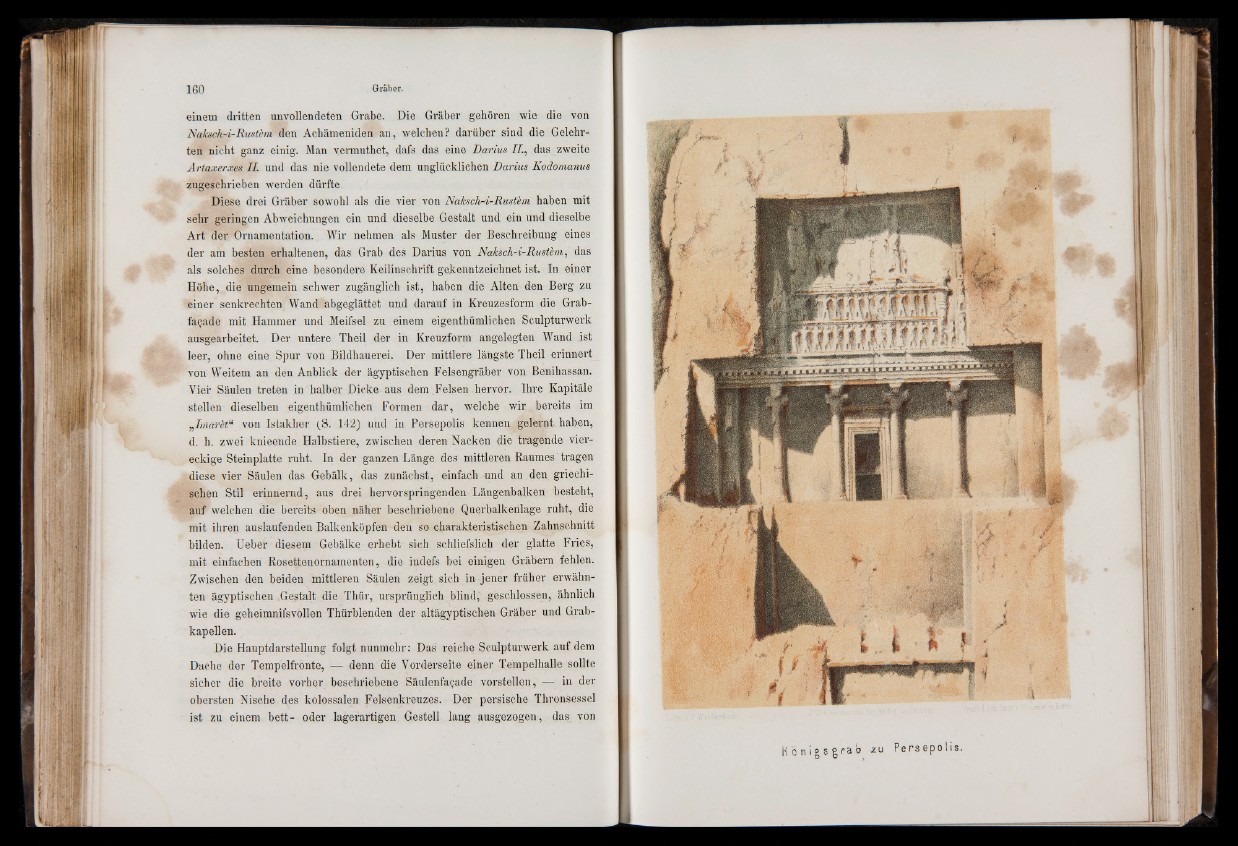

Diese drei Gräber sowohl als die vier von Naksch-i-Rustiim haben mit

sehr geringen Abweichungen ein und dieselbe Gestalt und ein und dieselbe

Art der Ornamentation. Wir nehmen als Muster der Beschreibung eines

der am besten erhaltenen, das Grab des Darius von Naksch-i-Rustem, das

als solches durch eine besondere Keilinschrift gekennzeichnet ist. In einer

Höhe, die ungemein schwer zugänglich ist, haben die Alten den Berg zu

einer senkrechten Wand abgeglättet und darauf in Kreuzesform die Grab-

fatjade mit Hammer und Meifsel zu einem eigenthümlichen Sculpturwerk

ausgearbeitet. Der untere Theil der in Kreuzform angelegten Wand ist

leer, ohne eine Spur von Bildhauerei. Der mittlere längste Theil erinnert

von Weitem an den Anblick der ägyptischen Felsengräber von Benihassan.

Vier Säulen treten in halber Dicke aus dem Felsen hervor. Ihre Kapitale

stellen dieselben eigenthümlichen Formen dar, welche wir bereits im

„Imaret“ von Istakher (S. 142) und in Persepolis kennen gelernt,haben,

d. h. zwei knieende Halbstiere, zwischen deren Nacken die tragende viereckige

Steinplatte ruht. In der ganzen Länge des mittleren Raumes tragen

diese vier Säulen das Gebälk, das zunächst, einfach und an den griechischen

Stil erinnernd, aus drei hervorspringenden Längenbalken besteht,

auf welchen die bereits oben näher beschriebene Querbalkenlage ruht, die

mit ihren auslaufenden Balkenköpfen den so charakteristischen Zahnschnitt

bilden. Ueber diesem Gebälke erhebt sich schliefslich der glatte Fries,

mit einfachen Rosettenornamenten, die indefs bei einigen Gräbern fehlen.

Zwischen den beiden mittleren Säulen zeigt sich in jener früher erwähnten

ägyptischen Gestalt die Thür, ursprünglich blind, geschlossen, ähnlich

wie die geheimnifsvöllen Thürblenden der altägyptischen Gräber und Grabkapellen.

Die Hauptdarstellung folgt nunmehr: Das reiche Sculpturwerk auf dem

Dache der Tempelfronte, — denn die Vorderseite einer Tempelhalle sollte

sicher die breite vorher beschriebene Säulenfa^ade vorstellen, —• in der

obersten Nische des kolossalen Felsenkreuzes. Der persische Thronsessel

ist zu einem bett- oder lagerartigen Gestell lang ausgezogen, das, von