Sinnesorgane. Im Inneren zeigen sich die ersten Blutgefäße, ein

oberes oder Rückengefäß, der Aorta entsprechend, zwischen dem

Darm und der Chorda dorsalis (Taf. XVIII, Fig. 13 t, 15 t), und ein

unteres oder Bauchgefäß, der Darmvene entsprechend, am unteren

Rande des Darmes (Fig. 13 v, 15 v). Ferner, bilden sich jetzt im

vorderen Teile des Darmkanals die Ki emen oder die Atmungsorgane

aus. Der ganze vordere oder respiratorische Abschnitt des

Darmes verwandelt sich in einen Kiemenkorb, der gitterartig von

zahlreichen Kiemenlöchern durchbrochen wird, wie bei den Ascidien.

Dies geschieht dadurch, daß der vorderste Teil der Darmwand

mit der äußeren Haut stellenweise verwächst, und daß in diesen

Verwachsungsstellen Spalten entstehen, Durchbrüche der Wand,

welche von außen in das Innere des Darmes hineinführen. Anfangs

sind nur sehr wenige solche Klemenspalten vorhanden; bald

aber liegen zahlreiche, erst in einer, dann in zwei Reihen, hintereinander.

Die vorderste Kiemenspalte ist die älteste. Zuletzt findet

manTjederseits ein Gitterwerk von feinen Kiemenspalten, gestützt

durch zahlreiche feste Kiemenstäbchen; diese werden paarweise

durch Querstäbchen verbunden (Fig. 15 k).

Hier müssen wir nun besonders hervorhebeü, daß anfangs beim

Keime des Amphioxus, wie beim Embryo aller übrigen Wirbeltiere,

die Seitenwand des Halses derart von wenigen Spalten durchbrochen

wird, daß man unmittelbar durch dieselben von der äußeren

Haut aus in den Vorderdarm eingehen kann (Fig. 273 K). Das

Atemwasser, durch den Mund in den Kiemendarm aufgenommen,

tritt unmittelbar durch die Kiemenspalten nach außen. Während

sich nun die Zahl dieser Kiemenspalten rasch und beträchtlich vermehrt,

erhebt sich über der obersten Reihe derselben jederseits

eine Längsfalte an der Seiten wand des Körpers (Fig. 274 U). Die

enge Leibeshöhle setzt sich in diese Längsfalten oder Mant e l fal

t en fort (Lh). Beide Seitenfalten wachsen nach unten und

hängen wie freie Kiemendeckel herab. Dann krümmen sie sich

unten mit ihren freien Rändern gegeneinander und verwachsen in

der Mittellinie der Bauchseite, in der Bauchnaht oder Raphe

(Fig. 275 R). Nur das Kiemenloch bleibt offen (Fig. 245 c). So

entsteht rings um den Kiemendarm eine weite Mante lhöhle

oder Peribranchialhöhle (Atrium), welche das aus den Kiemenspalten

austretende Atemwasser aufnimmt und durch das hinten

unten gelegene Kiemenloch (Porus branchialis) entleert. Sie kann

einerseits der analogen, vom Kiemendeckel verhüllten Kiemenhöhle

der Fische, anderseits der Mantelhöhle der Ascidien

verglichen werden. Diese weite Mantelhöhle, mit Wasser erfüllt und

frei mit dem umgebenden Wasser kommunizierend, ist wohl zu

unterscheiden von der engen, mit Lymphe erfüllten Leibeshöhle,

die nach außen ganz abgeschlossen ist. Diese letztere, das Coeloma

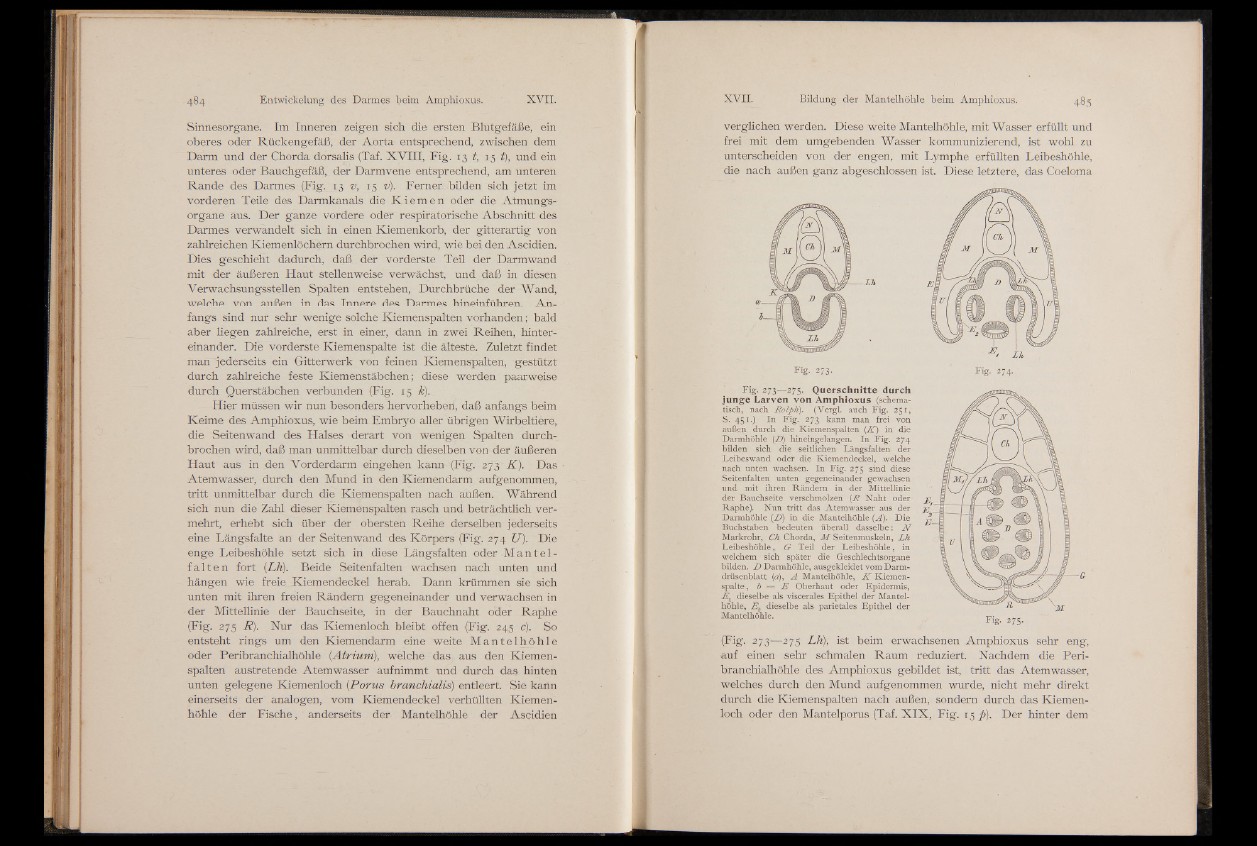

Fig, 273— 275. Querschnitte durch

junge Larven von Amphioxus (Schema-

tisch, nach Rolfih). (Vergiß auch Fig. 251,

S. 451.) In Fig. 273 kann man frei von

außen durch die Kiemenspalten (ET) in die

Darmhöhle (D) hineingelangen. In Fig. 274

bilden sich die seitlichen Längsfalten der

Leibeswand oder die Kiemendeckel, welche

nach unten wachsen. In Fig. 275 sind diese

Seitenfalten unten gegeneinander gewachsen

und mit ihren Rändern in der Mittellinie

der Bauchseite verschmolzen (R Naht oder

Raphe). Nun tritt das Atemwasser aus der

Darmhöhle (Z>) in die Mantelhöhle (A). Die

Buchstaben bedeuten überall dasselbe: N

Markrohr, Ch Chorda, M Seitenmuskeln, L h

Leibeshöhle, G Teil der Leibeshöhle, in

welchem sich später die Geschlechtsorgane

bilden. D Darmhöhle, ausgekleidet vom Darmdrüsenblatt

(a), A Mantelhöhle, K Kiemenspalte,

b — E Oberhaut oder Epidermis,

E x dieselbe als viscerales Epithel der Mantelhöhle,

E 2 dieselbe als parietales Epithel der

Mantelhöhle.

(Fig. 273— 275 Lh), ist beim erwachsenen Amphioxus sehr eng,

auf einen sehr schmalen Raum reduziert. Nachdem die Peribranchialhöhle

des Amphioxus gebildet ist, tritt das Atemwasser,

welches durch den Mund aufgenommen wurde, nicht mehr direkt

durch die Kiemenspalten nach außen, sondern durch das Kiemenloch

oder den Mantelporus (Taf. XIX, Fig. 15 p). Der hinter dem