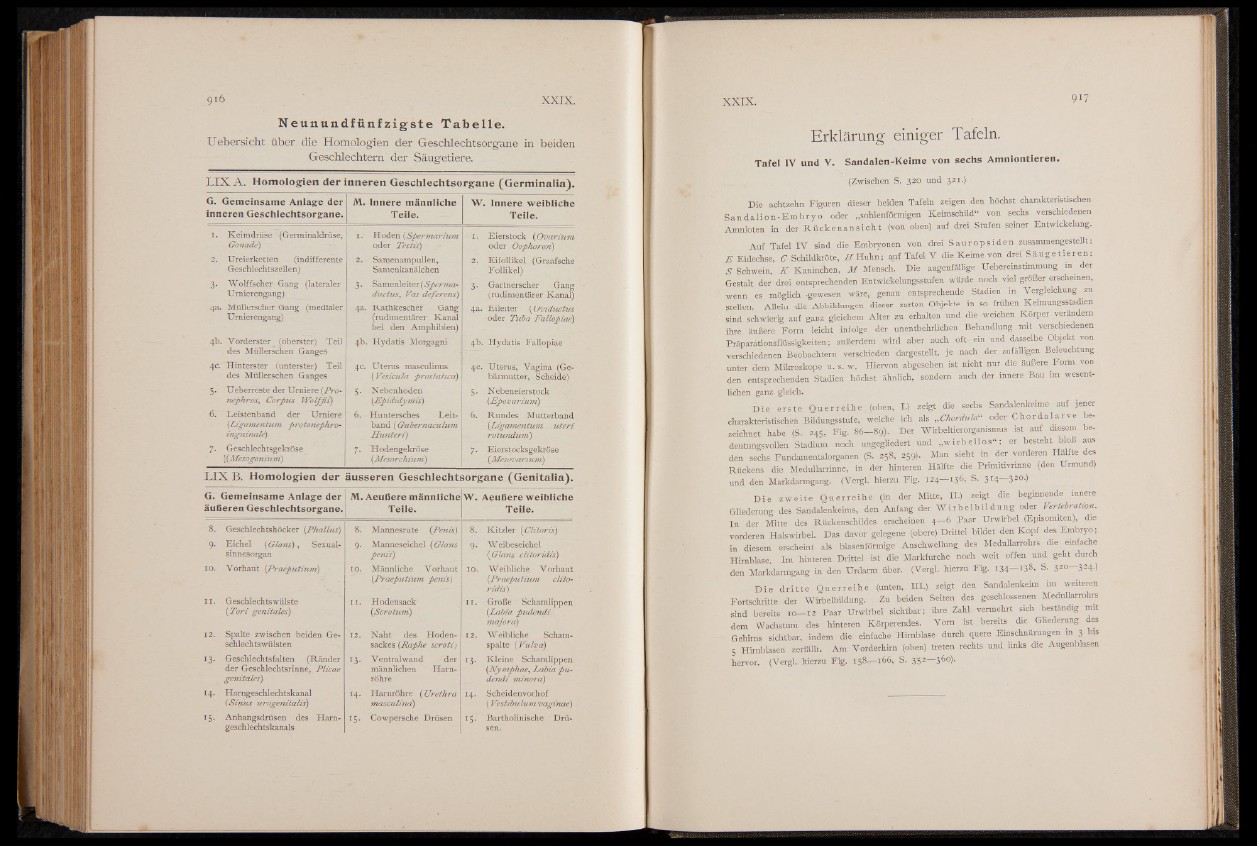

Neunundfünfzigste Tabelle.

Uebersicht über die Homologien der Geschlechtsorgane in beiden

Geschlechtern der Säugetiere.

LIX A. Homologien der inneren Geschlechtsorgane (Germinalia).

G. Gemeinsame Anlage der

M. Innere männliche

inneren Geschlechtsorgane.

Telle.

w Innere weibliche

Telle.

I. Keimdrüse (Germinaldrüse,

Gonade)

I. Hoden {Spermarium

oder Testis)

I. Eierstock {Ovarium

oder Oophoron)

2. Ureierketten (indifferente

Geschlechtszellen)

2. Samenampullen,

Samenkanälchen

2. Eifollikel (Graafsche

Follikel)

- 3* Wolffscher Gang (lateraler

Urnierengang)

3. Samenleiter (Spermaductus,

Vas deferens)

3 * Gartnerscher Gang

(rudimentärer Kanal)

4a Müllerscher Gang (medialer

Urnierengang)

4a. Rathkescher Gang

(rudimentärer Kanal

bei den Amphibien)

4a. Eileiter {Oviductus

oder Tuba Pallopiae)

4b. Vorderster (oberster) Teil

des Müllerschen Ganges

4b. Hydatis Morgagni 4b. Hydatis Fallopiae

4c Hinterster (unterster) Teil

des Müllerschen Ganges

4c. Uterus masculinus

{Vesicula prostatica)

4c. Uterus, Vagina (Gebärmutter,

Scheide)

5* Ueberreste der Urniere {Pronephros,

Corpus W o lffii)

5. Nebenhoden

(Epididym is)

5- Nebeneierstock ;

(Epovarium)

6. Leistenband der Urniere

(.Ligamentum protohephro-

inguinali)

6. Huntersches Leitband

( Gubernaculum

H unteri)

6. Rundes Mutterband

(Ligamentum _ u te r i

rotundum)

7- Geschlechtsgekröse

[{Mesogonium)

{Mesorchium) 7- Eierstocksgekröse

7. Hodengekröse

{Mesovanuni)

LIX B. H om o lo g ien d e r ä u s s e r e n G e s ch le ch t so rg a n e (G e n ita lia ) .

G. Gemeinsame Anlage der

M. Aeußere männliche

äußeren Geschlechtsorgane.

Teile.

W. Aeußere weibliche

Teile.

8. Geschlechtshöcker {Phallus) &. Mannesrute .{Penis) 8. Kitzler (C litoris}

9 - Eichel {G la n s), Sexualsinnesorgan

penis) 9- "Weibeseichel

9. Manneseichel {Glans

{Glans clitoridis)

IO. Vorhaut {Praeputium) 10. Männliche Vorhaut

{Praeputium penis)

IO. Weibliche Vorhaut

{Praeputium clitorid

is)

II . Geschlechtswülste

{T o ri genitales)

i l . Hodensack

{Scrotum)

II. Große Schamlippen

{Labia pudendi

majora)

12. Spalte zwischen beiden Geschlechtswülsten

12. Naht des Hodensackes

{Raphe scroti)

12. Weibliche Schamspalte

( Vulva)

13- Geschlechtsfalten (Ränder

der Geschlechtsrinne, Plicae

genitales)

13. Ventral wand der

männlichen Harnröhre

13- Kleine Schamlippen

{Nymphae, Labia p u dendi

minora)

14. Harngeschlechtskanal

(S in u s uro genitalis)

14. Harnröhre {Urethra

masculine1)

14. S cheiden vorhof

( Vestibulum vaginae)

15- Anhangsdrüsen des Harngeschlechtskanals

15* Cowpersche Drüsen I 5- Bartholinische Drüsen.

Erklärung einiger Tafeln.

Tafel IV und V. Sandalen-Keime von sechs Amniontieren.

(Zwischen S. 320 und 321.)

Die achtzehn Figuren dieser beiden Tafeln zeigen den höchst charakteristischen

S a n d a l io n -E m b r y o oder „sohlenfönnigen Keimschild“ von sechs verschiedenen

Amnioten in der R ü c k e n a n s ic h t (von oben) auf drei Stufen seiner Entwickelung.

Auf Tafel TV sind die Embryonen von drei S a u r o p s id e n zusammengestellt:

JE Eidechse, C Schildkröte, R Huhn; auf Tafel V die Keime von drei S ä u g e t ie r e n :

S Schwein, K Kaninchen, M Mensch. Die augenfällige Uebereinstimmung m der

Gestalt der drei entsprechenden Entwickelungsstufen würde noch viel größer erscheinen,

wenn es möglich -gewesen wäre, genau entsprechende Stadien in Vergleichung zu

stellen. Allein die. Abbildungen dieser zarten Objekte in so frühen Keimungsstadien

sind schwierig auf ganz gleichem Alter zu erhalten und die weichen Körper verändern

ihre äußere Form leicht infolge der unentbehrlichen Behandlung mit verschiedenen

Präparationsflüssigkeiten; außerdem wird aber auch Oft-ein und dasselbe Objekt von

verschiedenen Beobachtern verschieden dargestellt, je nach der zufälligen Beleuchtung

unter'dem Mikroskope u. s. w. Hiervon abgesehen ist nicht nur die äußere,Form von

den entsprechenden Stadien höchst ähnlich, sondern auch der innere Bau un wesent-

liehen ganz gleich.

D ie . e r s te Q u e r r e ih e job en, I.) zeigt die sechs Sandalenkeime auf jener

charakteristischen Bildungsstufe, welche ich als „ Chordula“ oder C h o r d a la r v e bezeichnet

habe (S. 245, Fig. 86— 89). Der Wirbeltierorganismus ist auf diesem bedeutungsvollen

Stadium noch ungegliedert und „w i r b e l lo s “ ; er besteht bloß aus

den sechs Fundamentaloiganen (S. 258, 259). Man sieht in der vorderen Hälfte des

Rückens die Medullarrinne/ in der hinteren Hälfte die Primitivnnne (den Urmund)

und dén Markdarmgang. (Vergl. hierzu Fig. 124— 136, S. 314— 320.)

D i e zw e i t e Q u e r r e ih e (in der Mitte, H.) zeigt die beginnende innere

Gliederung des Sandalenkeims, den Anfang der W i r b e lb i ld u n g oder Vertebration.

In der Mitte des Rückenschildes erscheinen 4— 6 Paar Urwirbel (Episomiten), die

vorderen Halswirbel. Das davor gelegene (obere) Drittel bildet den Kopf des Embryo;

in diesem erscheint als blasenförmige Anschwellung des Medullarrohrs die einfache

Himblase. Im hinteren Drittel ist die Markfurche noch weit offen und geht durch

den Markdarmgang in den Urdarm über. (Vergl. hierzu Fig. 134^-138, S. 320— 324.)

D i e d r i t t e Q u e r r e ih e (unten, IH.) zeigt den Sandalenkeim im weiteren

Fortschritte der Wirbelbildung. Zu beiden Seiten des geschlossenen Medullarrohrs

sind bereits 10— 12 Paar Urwirbel sichtbar; ihre Zahl:• vermehrt sich beständig mit

dem Wachstum des hinteren Körperendes. Vom ist .bereits die Gliederung des

Gehirns sichtbar, indem die einfache Hirnblase durch quere Einschnürungen m 3 bis

5 Himblasen zerfällt. Am Vorderhim (oben) treten rechts und links die Augenblasen

hervor. (Vergl. hierzu Fig. 1587—166, S. 352— 3^ö).