Besonders interessant und wichtig ist gerade in dieser Beziehung

die Vergleichung der Enteropneusten mit den Ascidien

und dem Amphioxus (Fig. 427, 428); jenen höchst interessanten

Tieren, welche die Brücke zwischen den Wirbellosen und Wirbeltieren

herstellen. In beiden Tierformen ist der Darm wesentlich

übereinstimmend gebaut; der vordere Abschnitt bildet den atmenden

Kiemenda rm, der hintere den verdauenden Leberdarm.

In beiden entwickelt er sich palingenetisch aus dem Urdarm der

Gastrula (Taf. XVIII, Fig. 4, 10), und in beiden überwächst das

Hinterende des Markrohrs dergestalt den Urmund, daß. der merkwürdige

Ma r kd a rmg an g entsteht, die vorübergehende Verbindung

zwischen Nervenrohr und Darmrohr (Canalis neurenteri-

cus, Fig. 86, 88 ne). In der Nähe des zugewachsenen Urmundes,

vielleicht an seiner Stelle, bildet sich neu die spätere Afteröffnung.'

Ebenso ist auch die Mundöffnung des Amphioxus und der Ascidie

eine Neubildung. Dasselbe gilt in gleicher Weise von der Mundöffnung

des Menschen und überhaupt aller Schädeltiere. Die

sekundäre Mundbildung der Chordatiere hängt vielleicht mit der

Bildung der Kiemenspalten zusammen, welche unmittelbar hinter

dem Munde in der Darmwand auftreten. Damit wird der vordere

Abschnitt des Darmes zum Atmungsorgan. Wie charakteristisch

diese Anpassung für die Wirbeltiere und Manteltiere ist, haben

wir schon früher hervorgehoben. Die phylogenetische Entstehung

der Kiemenspalten bezeichnet den Beginn einer neuen Epoche in

der Stammesgeschichte der Wirbeltiere.

Auch bei der weiteren ontogenetischen Ausbildung des Darmkanals

im menschlichen Embryo erscheint die Ent s t ehung der

Kiemenspa l t en als wichtigster Vorgang. Schon sehr frühzeitig

verschmilzt am Kopfe des menschlichen Keimes die Schlundwand

mit der äußeren Körperwand, und es erfolgt dann rechts Und

links an den Seiten des Halses, hinter der Mundöffnung, die

Bildung von vier Spalten, die unmittelbar aus der Schlundhöhle

nach außen führen. Diese Spalten sind die Kiemenspa l ten

oder Schlundspalten, und die Scheidewände, durch welche sie

getrennt werden, die Ki eme nb o g e n oder Schlundbogen (Fig. 181

nnd Taf. I und XXIV, sowie Taf. VII, Fig. 15 ks). Das sind embryonale

Bildungen von höchstem Interesse. Denn wir sehen daraus,

daß die höheren Wirbeltiere alle noch in ihrer ersten Jugend nach

dem Biogenetischen Grundgesetze denselben Vorgang rekapitulieren,

welcher ursprünglich für die Entstehung des ganzen Chordonier-

stammes von der größten Bedeutung wurde. Dieser Vorgang war

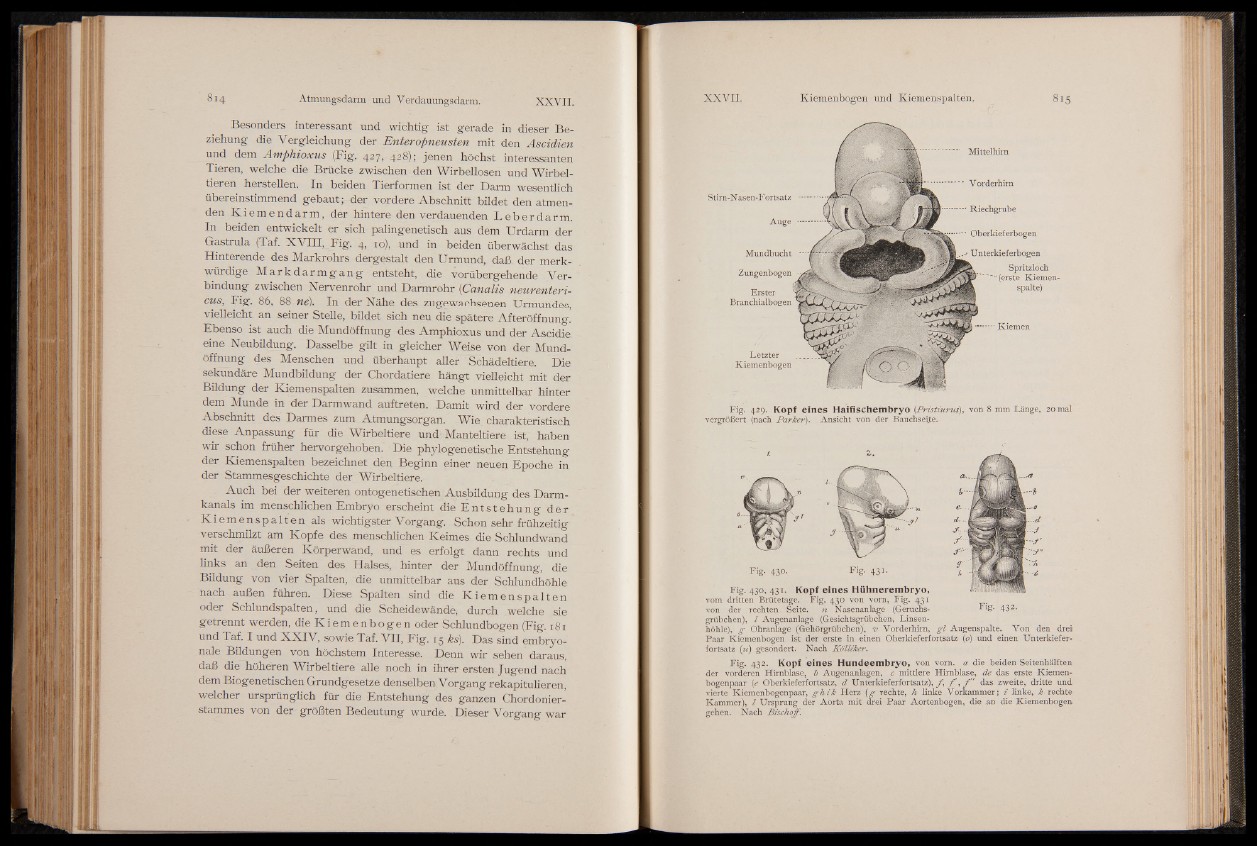

Mittelhirn

Stim-N asen-Fortsatz

Auge

Mundbucht

Zungenbogen

Erster

Branchialbogen

Letzter

Kiemenbogen

Vorderhirn

Riechgrube

Oberkieferbogen

Unterkieferbogen

Spritzloch

" ’ (erste Kiemenspalte)

Kiemen

Fig. 429. Kopf eines Haifischembryo {Przstiurzis), von 8 mm Länge, 20 mal

vergrößert (nach Parker). Ansicht von der Bauchseite.

vom dritten Brütetage. Fig. 430 von vorn, Fig. 431

von der rechten Seite. n Nasenanlage (Geruchs- 4 3 2-

griibchen), l Augenanlage (Gesichtsgnibchen, Linsenhöhle),

g Ohranlage (Gehörgrübchen), v Vorderhirn, g l Augenspalte. Von den drei

Paar Kiemenbogen ist der erste in einen Oberkieferfortsatz (o) und einen Unterkieferfortsatz

(u) gesondert. Nach K ölliker.

Fig. 432. Kopf eines Hundeembryo, von vorn, a die beiden Seitenhälften

der vorderen Hirnblase, b Augenanlagen, c mittlere Himblase, de das erste Kiemenbogenpaar

(e Oberkieferfortsatz, d Unterkieferfortsatz), ƒ , ƒ ', f " das zweite, dritte und

vierte Kiemenbogenpaar, g h i k Herz (g rechte, h linke Vorkammer; i linke, £ rechte

Kammer), l Ursprung der Aorta mit drei Paar Aortenbogen, die an die Kiemenbogen

gehen. Nach Bischoff,