Zellen anzusehen, welche am Urmundrande (rechts und links) gewöhnlich

schon bei der Gastrulation oder gleich nach- derselben

auftreten, die bedeutungsvollen

a Promesoblasten, die „Polzellen

g des Mesoderms oder Urzellen

des mittleren Keimblattes“,

e S. 477). Bei den echten Enter

ocoeliern , bei welchen das

i Mesoderm von Anfang an in

Gestalt von ein paar Coelom-

0 . taschen angelegt wird, sind diese

S selbst mit großer Wahrscheinlichkeit

als die ursprünglichen

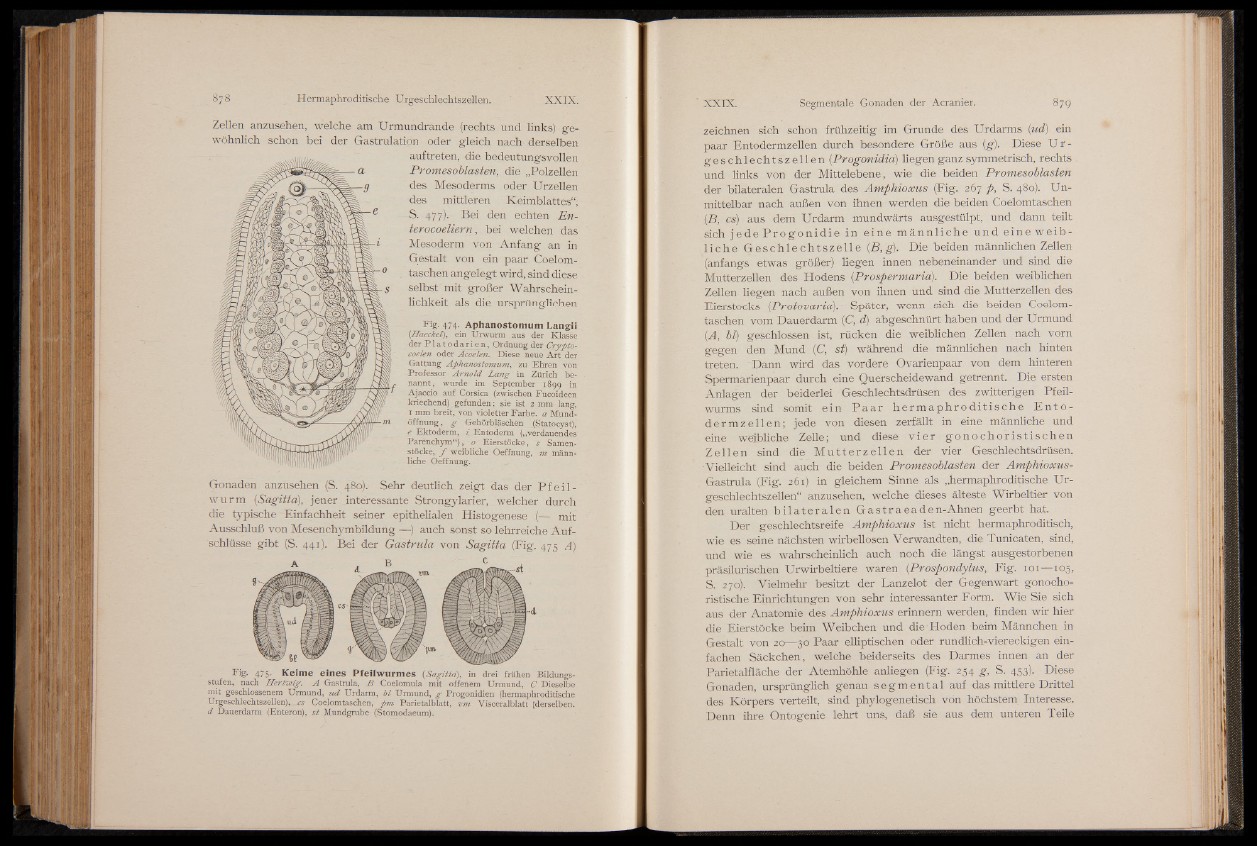

Fig. 474. A p h an o s tom um Lang!!

(Haeckel), ein Urwurm aus der Klasse

der P la to d a r ie n , Ordnung der Crypto-

coelen oder Äcoelen. Diese neue Art der

Gattung Aphanostomum, zu Ehren von

Professor A rno ld Lang in Zürich benannt,

wurde im September 1899 in

Ajaccio auf Corsica (zwischen Fucoideen

kriechend) gefunden; sie ist 2 mm lang,

1 mm breit, von violetter Farbe, a Mund-

m Öffnung, g Gehörbl^schen (Statpcyst),

e Ektoderm, . I Entoderm („verdauendes

Parenchym“) , Eierstöcke, j Samenstöcke,

f weibliche Oeffmmg, m männliche

Oeffnung.

Gonaden anzusehen (S. 480). Sehr deutlich zeigt das der P f e i l wurm

(Sagitta), jener interessante Strongylarier, welcher durch

die typische Einfachheit seiner epithelialen Histogenese (— mit

Ausschluß von Mesenchymbildung —) auch sonst so lehrreiche Aufschlüsse

gibt (S. 441). Bei der Gastrula von Sagitta (Fig. 475 A)

Ffbj 475- Keime eines Pfeilwurmes [Sagitta), in drei frühen Bildungsstufen,

nach H ertw ig. A Gastrula, B Coelomula mit offenem Urmund, C Dieselbe

mit geschlossenem XJrmund, u d Urdarm, b l Urmund, g Progonidien (liermaphroditische

Urgeschlechtszellen),—er Coelomtaschen, pm Parietalblatt, vrn Visceralblatt [derselben.

d Dauerdarm (Enteron), s t Mundgrube (Stomodaeum).

zeichnen sich schon frühzeitig im Grunde des Urdarms {ud) ein

paar Entodermzellen durch besondere Größe aus (g). Diese U r ge

s chlecht s zel len (Progonidia) Hegen ganz symmetrisch, rechts

und links von der Mittelebene, wie die beiden Promesoblasten

der bilateralen Gastrula des Amphioxus (Fig. 267 p, S. 480). Unmittelbar

nach außen von ihnen werden die beiden Coelomtaschen

(B, cs) aus dem Urdarm mundwärts ausgestülpt, und dann teilt

sich j e d eP r o g o n id i e in eine männl i che und eine we ib l

iche Ge s chl e cht s z e l le (B, g). Die beiden männlichen Zellen

(anfangs etwas größer) liegen innen nebeneinander und sind die

Mutterzellen des Hodens {Prospermaria). Die beiden weibHchen

Zellen Hegen nach außen von ihnen und sind die MutterzeHen des

Eierstocks (Protovaria). Später, wenn sich die beiden Coelomtaschen

vom Dauefdarm (C, d) abgeschnürt haben und der Urmund

(A, bl) geschlossen ist, rücken die weibHchen ZeHen nach vorn

gegen den Mund (C, st) während die männHchen nach hinten

treten. Dann wird das vordere Ovarienpaar von dem hinteren

Spermarienpaar durch eine Quefscheidewand getrennt. Die ersten

Anlagen der beiderlei Geschlechtsdrüsen des zwitterigen Pfeilwurms

sind somit ein Paar he rmaphrodi t i s che E n t o dermze

l len; jede von diesen zerfäUt in eine männHche und

eine weibHche Zehe; und diese vie r gono cho r i s t i s chen

Zel l en sind die Mut te r z e l len der vier Geschlechtsdrüsen.

VieUeicht sind auch die beiden Promesoblasten der Amphioxus-

Gastrula (Fig. 261) in gleichem Sinne als „hermaphroditische Ur-

geschlechtszeUen“ anzusehen, welche dieses älteste Wirbeltier von

den uralten bi la tera len Gastraeaden-Ahnen geerbt hat.

Der geschlechtsreife Amphioxus ist nicht hermaphroditisch,

wie es seine nächsten wirbeUosen Verwandten, die Tunicaten, sind,

und wie es wahrscheinHch auch noch die längst ausgestorbenen

präsüurischen Urwirbeltiere waren (Prospondylus, Fig. 101— 105,

S. 270). Vielmehr besitzt der Lanzelot der Gegenwart gonocho-

ristische Einrichtungen von sehr interessanter Form. Wie Sie sich

aus der Anatomie des Amphioxus erinnern werden, finden wir hier

die Eierstöcke beim Weibchen und die Hoden beim Männchen in

Gestalt von 20—30 Paar eIHptischen oder rundHch-viereckigen einfachen

Säckchen, welche beiderseits des Darmes innen an der

Parietalfläche der Atemhöhle anHegen (Fig. 254 g, S. 453). Diese

Gonaden, ursprüngHch genau segmental auf das mittlere Drittel

des Körpers verteilt, sind phylogenetisch von höchstem Interesse.

Denn ihre Ontogenie lehrt uns, daß sie aus dem unteren Teile