die bei den amnionlosen Wirbeltieren zeitlebens das harnabscheidende

Organ ist, tritt hier die Dauerniere. Die eigentliche Urniere

selbst verschwindet

größtenteils schon frühzeitig

beim Embryo, und

es bleiben nur kleine

Reste von derselben

übrig. Beim männlichen

Säugetiere entwickelt

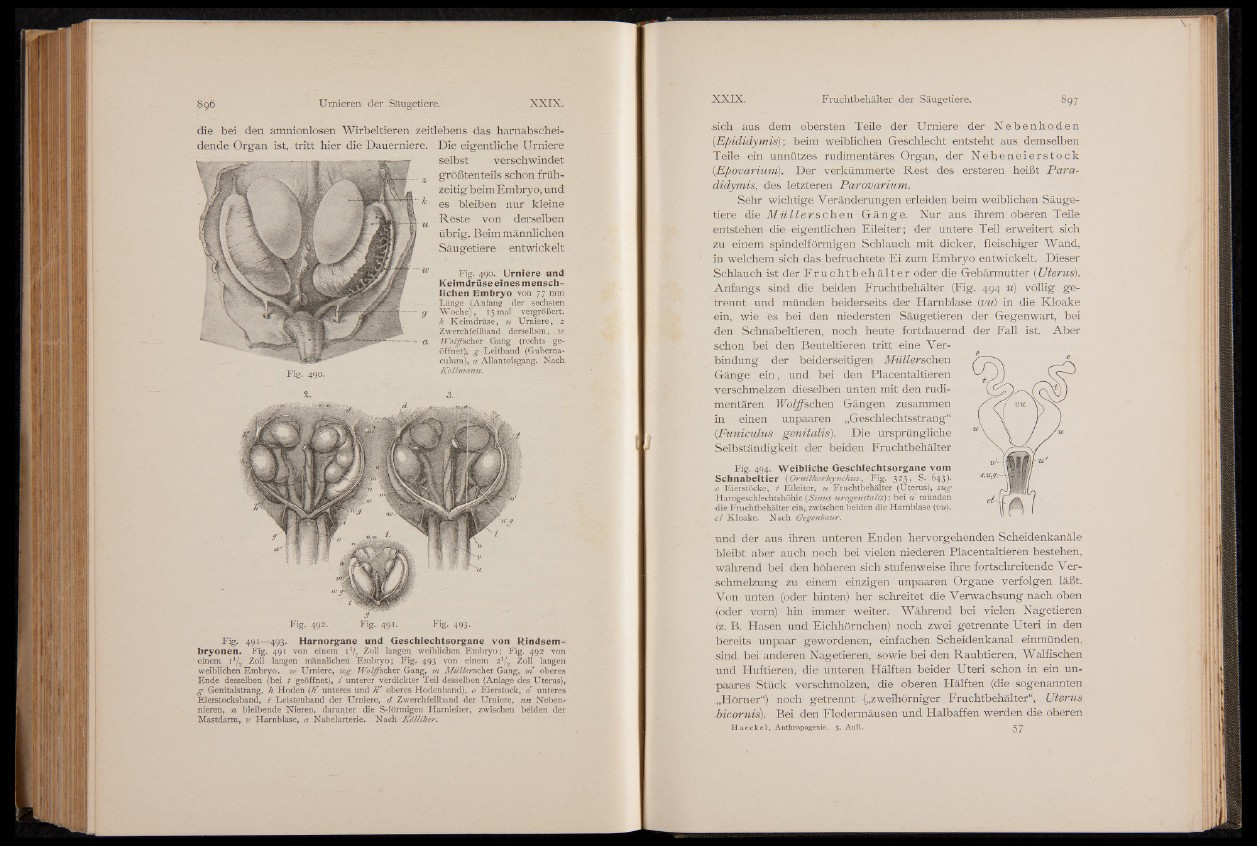

Fig. 490. Urniere und

Keimdrüse eines menschlichen

Fig- 493-

Embryo von 77 mm

Länge (Anfang der sechsten

W oche), 15 mal vergrößert.

k Keimdrüse, u Urniere, z

Zwerchfellband derselben, % w

Wolffscher Gang (rechts geöffnet^

g Leitband (Guberna-

culum), a Allantoisgang. Nach

Kollm ann.

Fig. 492. Fig. 491.

Fig. 491— 493. Harnorgane und Geschlechtsorgane von Rindsembryonen.

Fig. 491 von einem 1 ffe Zoll langen weiblichen Embryo; Fig. 492 von

einem i lJ2 Zoll langen männlichen Embryo; Fig. 493 von einem 21/2 Zoll langen

weiblichen Embryo, w Urniere, wg Wölfischer Gang, m M üllerscher Gang, m oberes

Ende desselben (bei t geöffnet), i unterer verdickter Teil desselben (Anlage des Uterus),

g Genitalstrang, h Hoden {K unteres und K ' oberes Hodenband), 0 Eierstock, 0' unteres

Eierstocksband, i Leistenband der Urniere, d Zwerchfellband der Urniere, nn Nebennieren,

n bleibende Nieren, darunter die S-förmigen Harnleiter, zwischen béiden der

Mastdarm, v ''Harnblase, a Nabelarterie. Nach K ölliker.

.sich aus dem obersten Teile der Urniere der Nebenhoden

(Epididymis); beim weiblichen Geschlecht entsteht aus demselben

Teile ein unnützes rudimentäres Organ, der Nebene ie r s tock

(Epovarium). Der verkümmerte Rest des ersteren heißt Para-

didymis, des letzteren Parovarium.

Sehr wichtige Veränderungen erleiden beim weiblichen Säugetiere

die M üZ/ersehen Gänge. Nur aus ihrem oberen Teile

entstehen die eigentlichen Eileiter; der untere Teil erweitert sich

zu einem spindelförmigen Schlauch mit dicker, fleischiger Wand,

in welchem sich das befruchtete Ei zum Embryo entwickelt. Dieser

Schlauch ist der F ruchtbehä l t e r oder die Gebärmutter {Uterus).

Anfangs sind die beiden Fruchtbehälter (Fig. 494 u) völlig getrennt;

und münden beiderseits der Harnblase (vu) in die Kloake

ein, wie es bei den niedersten Säugetieren der Gegenwart, bei

den Schnabeltieren, noch heute fortdauernd der Fall ist. Aber

schon bei den Beuteltieren tritt eine Verbindung

der beiderseitigen Müllerschen

Gänge-ein, und bei den Placentaltieren

verschmelzen dieselben unten mit den rudimentären

Wolffschen Gängen zusammen

in einen unpaaren „Geschlechtsstrang“

{Funiculus genitalis). Die ursprüngliche

Selbständigkeit der beiden Fruchtbehälter

Fig. 494. Weibliche Geschlechtsorgane vom

Schnabeltier (()rnähorhynchu>, Fig. 323, S. 643).

.0 Eierstöcke, t Eileiter, u Fruchtbehälter (Uterus), sug

Harngeschlechtshöhle (S in u s urogenitalis); bei u münden

die Fruchtbehälter ein, zwischen beiden die Harnblase (vu).

x l Kloake. Nach Gegeribaur.

und der aus ihren unteren Enden hervorgehenden Scheidenkanäle

bleibt aber auch noch bei vielen niederen Placentaltieren bestehen,

während bei den höheren sich stufenweise ihre fortschreitende Verschmelzung

zu einem einzigen unpaaren Organe verfolgen läßt.

Von unten (oder hinten) her schreitet die Verwachsung nach oben

•(oder vorn) hin immer weiter. Während bei vielen Nagetieren

(z. B. Hasen und Eichhörnchen) noch zwei getrennte Uteri in den

bereits unpaar gewordenen, einfachen Scheidenkanal einmünden,

sind bei anderen Nagetieren, sowie bei den Raubtieren, Walfischen

und Huftieren, die unteren Hälften beider Uteri schon in ein un-

paares Stück verschmolzen, die oberen Hälften (die sogenannten

„Hörner“) noch getrennt („zweihörniger Fruchtbehälter“, Uterus

bicornis). Bei den Fledermäusen und Halbaffen werden die oberen

H ae ck e l, Anthropogenie. 5. Aufl.