(Fig. 261 p). Dieselben sind, wie Rabl, Hatschek und später andere

Forscher übereinstimmend gezeigt haben, von größter Bedeutung,

da von ihnen bei der großen Mehrzahl aller Bilaterien oder

Coelomarien die Bildung des mittleren Keimblattes ausgeht. Beim

Amphioxuskeim liegen sie genau am Aboralpol der Längsachse,

am hinteren und unteren Rande des Gastrulamundes, der auf die

Rückenseite des Hinterendes hinaufgerückt ist. Die beiden „Polzellen

des Mesoderms“ bezeichnen den ursprünglichen Ausgangspunkt

der paarigen Coelomtaschen, welche von hier aus zwischen

innerem und äußerem Keimblatte nach vorn hineinwachsen, sich

vom Urdarm abschnüren und das Zellenmaterial für das mittlere

Keimblatt liefern (Fig. 263^272).

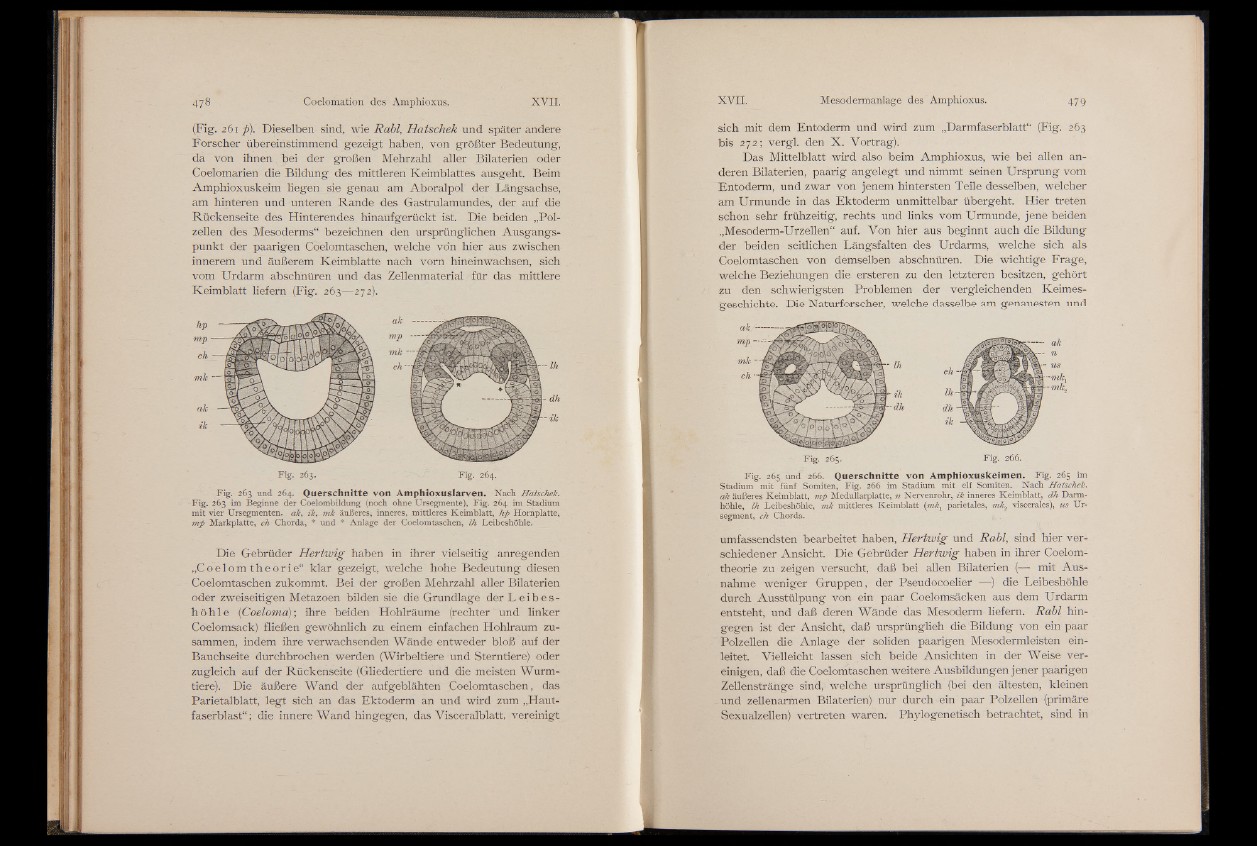

Fig. 264.

Fig. 263 und 264. Querschnitte von Amphioxuslarven. Nach Hatschek.

Fig. 263 im Beginne der Coelombildung (noch ohne Ursegmente), Fig. 264 im Stadium

mit vier Ursegmenten. ak, ik, mk äußeres; inneres, mittleres Keimblatt, hp Homplatte,

mp Markplatte, ch Chorda, * und * Anlage der Coelomtaschen, Ih Leibeshöhle.

Die Gebrüder Hertwig haben in ihrer vielseitig anregenden

„Coelom theor ie “ klar gezeigt, welche hohe Bedeutung diesen

Coelomtaschen zukommt. Bei der großen Mehrzahl aller Bilaterien

oder zweiseitigen Metazoen bilden sie die Grundlage der L e i b e s höhle

(Coeloma); ihre beiden Hohlräume (rechter und linker

Coelomsack) fließen gewöhnlich zu einem einfachen Hohlraum zusammen,

indem ihre verwachsenden Wände entweder bloß auf der

Bauchseite durchbrochen werden (Wirbeltiere und Sterntiere) oder

zugleich auf der Rückenseite (Gliedertiere und die meisten Wurmtiere).

Die äußere Wand der aufgeblähten Coelomtaschen, das

Parietalblatt, legt sich an das Ektoderm an und wird zum „Hautfaserblast“

; die innere Wand hingegen, das Visceralblatt, vereinigt

sich mit dem Entoderm und wird zum „Darmfaserblatt“ (Fig. 263

bis 272; vergl. den X. Vortrag).

Das Mittelblatt wird also beim Amphioxus, wie bei allen anderen

Bilaterien, paarig angelegt und nimmt seinen Ursprung vom

Entoderm, und zwar von jenem hintersten Teile desselben, welcher

am Urmunde in das Ektoderm unmittelbar übergeht. Hier treten

schon sehr frühzeitig, rechts und links vom Urmunde, jene beiden

„Mesoderm-Urzellen“ auf. Von hier aus beginnt auch die Bildung

der beiden seitlichen Längsfalten des Urdarms, welche sich als

Coelomtaschen von demselben abschnüren. Die wichtige Frage,

welche Beziehungen die ersteren zu den letzteren besitzen, gehört

zu den schwierigsten Problemen der vergleichenden Keimesgeschichte.

Die Naturforscher, welche dasselbe am genauesten und

Fig. 265.

ak

mp

mk

ch

Fig. 266.

Fig. 265 und 266. Querschnitte von Amphioxuskeimen. Fig. 265 im

Stadium mit fünf Somiten, Fig. 266 im Stadium mit elf Somiten. Nack Hatschek.

ak äußeres Keimblatt, mp Medullarplatte, n Nervenrohr, ik inneres Keimblatt, dh Darm-

böble, Ih Leibeshöhle, mk mittleres Keimblatt (mkt parietales, m \ viscerales), tts Ur-

segment, ch Chorda.

umfassendsten bearbeitet haben, Hertwig und Rabl, sind hier ver-

schieden er Ansicht. Die Gebrüder Hertwig haben in ihrer Coelom-

theorie zu zeigen versucht, daß bei allen Bilaterien (— mit Ausnahme

weniger Gruppen, der Pseudocoelier —-) die Leibeshöhle

durch Ausstülpung von ein paar Coelomsäcken aus dem Urdarm

entsteht, und daß deren Wände das Mesoderm liefern. Rabl hingegen

ist der Ansicht, daß ursprünglich die Bildung von ein paar

Polzellen die Anlage der soliden paarigen Mesodermleisten einleitet.

Vielleicht lassen sich beide Ansichten in der Weise vereinigen,

daß die Coelomtaschen weitere Ausbildungen jener paarigen

Zellenstränge sind, welche ursprünglich (bei den ältesten, kleinen

und zellenarmen Bilaterien) nur durch ein paar Polzellen (primäre

Sexualzellen) vertreten waren. Phylogenetisch betrachtet, sind in