ein kleiner Fortsatz nach vorn hervor; das ist eben der Oberkieferfortsatz.

Der erste Kiemenbogen selbst entwickelt einen

Knorpel an seiner inneren Seite, den nach seinem Entdecker

sogenannten „Meckelsclaen Knorpel“, auf dessen Außenfläche sich

der Unterkiefer bildet (Fig, 309— 373 «)• Der Oberkieferfortsatz

bildet den wichtigsten Teil' des ganzen Oberkiefergerüstes: das

Gaumenbein und Flügelbein. An seiner Außenseite entsteht später

das Oberkieferbein im engeren Sinne, während der mittlere Teil

des Oberkiefergerüstes, der Zwischenkiefer, aus dem vordersten

Teile des Stimfortsatzes hervorwächst. (Vergl. die Keimesgeschichte

des Antlitzes auf Taf. I, VIII—XIII, XXIV.)

Für die weitere charakteristische Ausbildung des Antlitzes

der drei höchsten Wirbeltierklassen sind die beiden Ober ki e f er -

for t sä t z e von der größten Bedeutung. Denn von ihnen aus

wächst in die einfache primitive Mundhöhle hinein jene wichtige

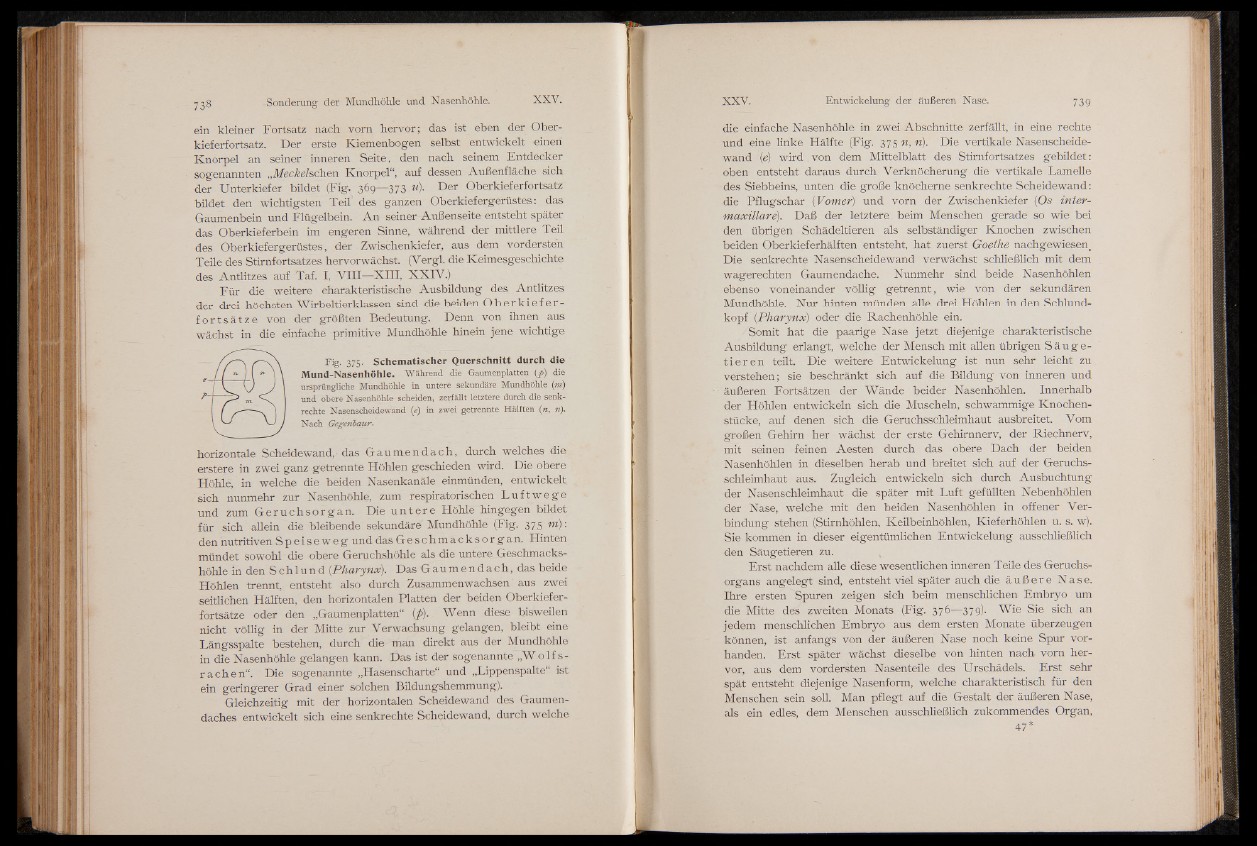

Fig. 375. S ch em a tis ch e r Q u e rs ch n itt durch die

Mund-Nasenhöhle. Während die Gaumenplatten {J>) die

ursprüngliche Mundhöhle in untere sekundäre Mundhöhle (m)

und obere Nasenhöhle scheiden, zerfällt letztere durch die senkrechte

Nasenscbeidewand (e) in zwei getrennte Hälften («, n).

Nach Gegeribaur.

horizontale Scheidewand, ■ das G a u me n d a c h , durch welches die

erstere in zwei ganz getrennte Höhlen geschieden wird. Die obere

Höhle, in welche die beiden Nasenkanäle einmünden, entwickelt

sich nunmehr zur Nasenhöhle, zum respiratorischen L u f twe g e

und zum Geruchsorgan. Die unte re Höhle hingegen bildet

für sich allein die bleibende sekundäre Mundhöhle (Fig. 375 m):

den nutritiven Spe is ew eg und das Ge s chmacksorgan. Hinten

mündet sowohl die obere Geruchshöhle als die untere Geschmackshöhle

in den Schlund (Pharynx). Das Gaumendach, das beide

Höhlen trennt, entsteht also durch Zusammenwachsen' aus zwei

seitlichen Hälften, den horizontalen Platten der beiden Oberkieferfortsätze

oder den „Gaumenplatten“ (p). Wenn diese bisweilen

nicht völlig in der Mitte zur Verwachsung gelangen, bleibt eine

Längsspalte bestehen, durch die man direkt aus der Mundhöhle

in die Nasenhöhle gelangen kann. Das ist der sogenannte „Wolf s-

rachen“. Die sogenannte „Hasenscharte“ und „Lippenspalte“ ist

ein geringerer Grad einer solchen Bildungshemmung).

Gleichzeitig mit der horizontalen Scheidewand des Gaumendaches

entwickelt sich eine senkrechte Scheidewand, durch welche

die einfache Nasenhöhle in zwei Abschnitte zerfällt, in eine rechte

und eine linke Hälfte (Fig. 375 n, n). Die vertikale Nasenscheidewand

(e) wird von dem Mittelblatt des Stirnfortsatzes gebildet:

oben entsteht daraus durch Verknöcherung die vertikale Lamelle

des Siebbeins, unten die große knöcherne senkrechte Scheidewand:

die Pflugschar (Vomer) und vorn der Zwischenkiefer (Os intermaxillare).

Daß der letztere beim Menschen gerade so wie bei

den übrigen Schädel deren als selbständiger Knochen zwischen

beiden Oberkieferhälften entsteht, hat zuerst Goethe nachgewiesen.

Die senkrechte Nasenscheidewand verwächst schließlich mit dem

wagerechten Gaumendache. Nunmehr sind beide Nasenhöhlen

ebenso voneinander völlig getrennt, wie von der sekundären

Mundhöhle. Nur hinten münden alle drei Höhlen in den Schlundkopf

(Pharynx) oder die Rachenhöhle ein.

Somit hat die paarige Nase jetzt diejenige charakteristische

Ausbildung erlangt, welche der Mensch mit allen übrigen S ä u g e t

i eren teilt Die weitere Entwickelung ist nun sehr leicht zu

verstehen; sie beschränkt sich auf die Bildung von inneren und

äußeren Fortsätzen der Wände beider Nasenhöhlen. Innerhalb

der Höhlen entwickeln sich die Muscheln, schwammige Knochenstücke,

auf denen sich die Geruchsschleimhaut ausbreitet. Vom

großen Gehirn her wächst der erste Gehirnnerv, der Riechnerv,

mit seinen feinen Aesten durch das obere Dach der beiden

Nasenhöhlen in dieselben herab und breitet sich auf der Geruchs-

schleimhaüt aus. Zugleich entwickeln sich durch Ausbuchtung

der Nasenschleimhaut die später mit Luft gefüllten Nebenhöhlen

der Nase, welche mit den beiden Nasenhöhlen in offener Verbindung

stehen (Stirnhöhlen, Keilbeinhöhlen, Kieferhöhlen u. s. w).

Sie kommen in dieser eigentümlichen Entwickelung ausschließlich

den Säugetieren zu.

Erst nachdem alle diese wesentlichen inneren Teile des Geruchsorgans

angelegt sind, entsteht viel später auch die äußere Nase.

Ihre ersten Spuren zeigen sich beim menschlichen Embryo um

die Mitte des zweiten Monats (Fig. 376—379)- Wie Sie sich an

jedem menschlichen Embryo aus dem ersten Monate überzeugen

können, ist anfangs von der äußeren Nase noch keine Spur vorhanden.

Erst später wächst dieselbe von hinten nach vorn hervor,

aus dem vordersten Nasenteile des Urschädels. Erst sehr

spät entsteht diejenige Nasenform, welche charakteristisch für den

Menschen sein soll. Man pflegt auf die Gestalt der äußeren Nase,

als ein edles, dem Menschen ausschließlich zukommendes Organ,