Stränge oder „Pßügerschen Schläuche“ vergrößern sich und werden

zu Eizellen (Ureiern, c); die große Mehrzahl der Zellen aber bleibt

klein und bildet um jedes Ei herum eine umhüllende und ernährende

Zellenschicht, das sogenannte „Follikelepithel“ (e).

Anfangs ist das Follikelepithel der Säugetiere einschichtig

(Fig. 508, 1), später mehrschichtig (2). Allerdings sind auch bei

allen anderen Wirbeltieren die Eizellen von einer aus kleineren

Zellen bestehenden Hülle, einem „Eifollikel“, umschlossen. Aber

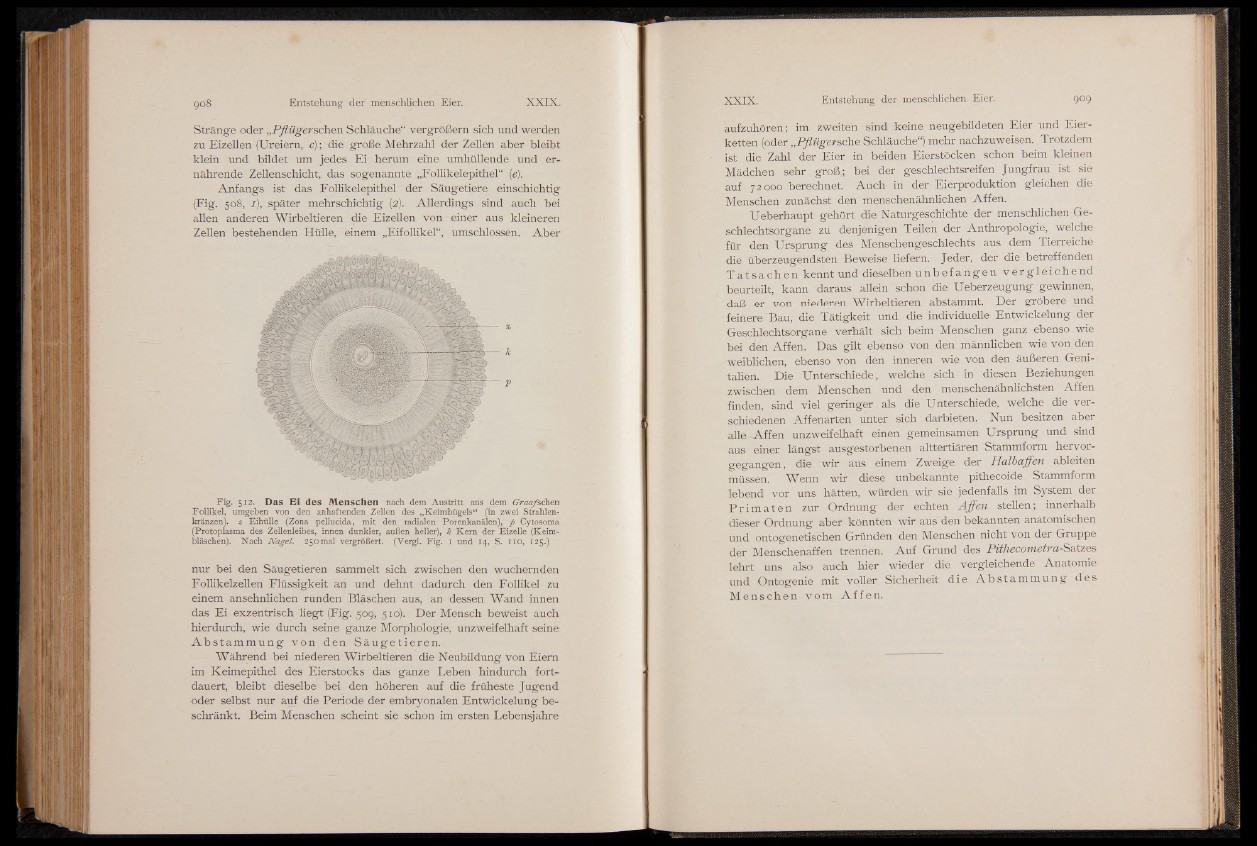

Fig. 512. Das Ei des Menschen nach dem Austritt aus dem Graafschem

Follikel, umgeben von den anhaftenden Zellen des „Keimhügels“ (in zwei Strahlenkränzen).

z Eihülle (Zona pellucida, mit den radialen Porenkanälen), ƒ Cytosoma.

(Protoplasma des Zellenleibes, innen dunkler, außen heller), k Kern der Eizelle (Keimbläschen).

Nach Nagel. 250 mal vergrößert. (Vergl. Fig. 1 und 14, S. 110, 125.)

nur bei den Säugetieren sammelt sich zwischen den wuchernden

Follikelzellen Flüssigkeit an und dehnt dadurch den Follikel zu

einem ansehnlichen runden Bläschen aus, an dessen Wand innen

das Ei exzentrisch liegt (Fig. 509, 510). Der Mensch beweist auch

hierdurch, wie durch seine ganze Morphologie, unzweifelhaft seine

Ab s t ammu n g von den Säuget ieren.

Während bei niederen Wirbeltieren die Neubildung von Eiern

im Keimepithel des Eierstocks das ganze Leben hindurch fortdauert,

bleibt dieselbe bei den höheren auf die früheste Jugend

oder selbst nur auf die Periode der embryonalen Entwickelung beschränkt.

Beim Menschen scheint sie schon im ersten Lebensjahre

aufzuhören; im zweiten sind keine neugebildeten Eier und Eierketten

(oder „Pflügersche Schläuche“) mehr nachzuweisen. Trotzdem

ist die Zahl der Eier in beiden Eierstöcken schon beim kleinen

Mädchen sehr groß,; bei der geschlechtsreifen Jungfrau ist sie

auf- 72000 berechnet. Auch in der Eierproduktion gleichen die

Menschen zunächst den menschenähnlichen Affen.

Ueberhaupt gehört die Naturgeschichte der menschlichen Geschlechtsorgane

zu denjenigen Teilen der Anthropologie, welche

für den Ursprung des Menschengeschlechts aus dem Tierreiche

die überzeugendsten Beweise liefern. Jeder, der die betreffenden

Ta t s a chen kennt und dieselben unbe fang en v e rg le i ch end

beurteilt, kann daraus allein schon die Ueberzeugung gewinnen,

daß er von niederen Wirbeltieren abstammt. Der gröbere und

feinere Bau, die Tätigkeit und die individuelle Entwickelung der

Geschlechtsorgane verhält sich beim Menschen ganz ebenso wie

bei den Affen. Das gilt ebenso von den männlichen wie von den

weiblichen, ebenso von den inneren wie von den äußeren Genitalien.

Die Unterschiede, welche sich in diesen Beziehungen

zwischen dem Menschen und den menschenähnlichsten Affen

finden, sind viel geringer als die Unterschiede, welche die verschiedenen

Affenarten unter sich darbieten. Nun besitzen aber

alle-Affen unzweifelhaft einen gemeinsamen Ursprung und sind

aus 'einer längst ausgestorbenen alttertiären Stammform hervorgegangen,

die wir aus einem Zweige der Halbaffen ableiten

müssen. Wenn wir diese unbekannte pithecoide Stammform

lebend vor uns hätten, würden wir sie jedenfalls im System der

Pr imaten zur Ordnung der echten Affen stehen; innerhalb

dieser Ordnung aber könnten wir aus den bekannten anatomischen

und ontogenetischen Gründen den Menschen nicht von der Gruppe

der Menschenaffen trennen. Auf Grund des Pithecometra-Sa-tzes

lehrt uns also auch hier wieder die vergleichende Anatomie

und Ontogenie mit voller Sicherheit d ie Ab s t ammung des

Menschen vom Af fen.