ihrer Ausbreitung, gehört zu den wichtigsten Argumenten der

neuen Wirbeltheorie des Schädels.

Es würde uns hier viel zu weit abführen, wollten wir in die

Einzelheiten dieser geistreichen Schädeltheorie von Gegenbaur ein-

gehen, und ich muß mich begnügen, Sie auf das angeführte ausgezeichnete

Werk zu verweisen, in welchem Sie die vollendete

empirisch-philosophische Begründung derselben finden. Eine allgemeine,

die neueren Fortschritte zusammenfassende Darstellung

hat derselbe 1898 in seiner „Vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere“

gegeben. Gegenbaur führt als ursprüngliche „Schädelrippen“

oder „untere Bogen der Schädelwirbel“ jederseits am Selachierkopfe

(Fig. 403) folgende Bogenpaare auf: jgj und II. zwei L ip p e n knorpe

l , von denen der vordere (a) nur aus einem oberen, der

hintere (bc) aus einem oberen und unteren Stück zusammengesetzt

ist; III. den K i e f er bogen, ebenfalls aus zwei Stücken jederseits

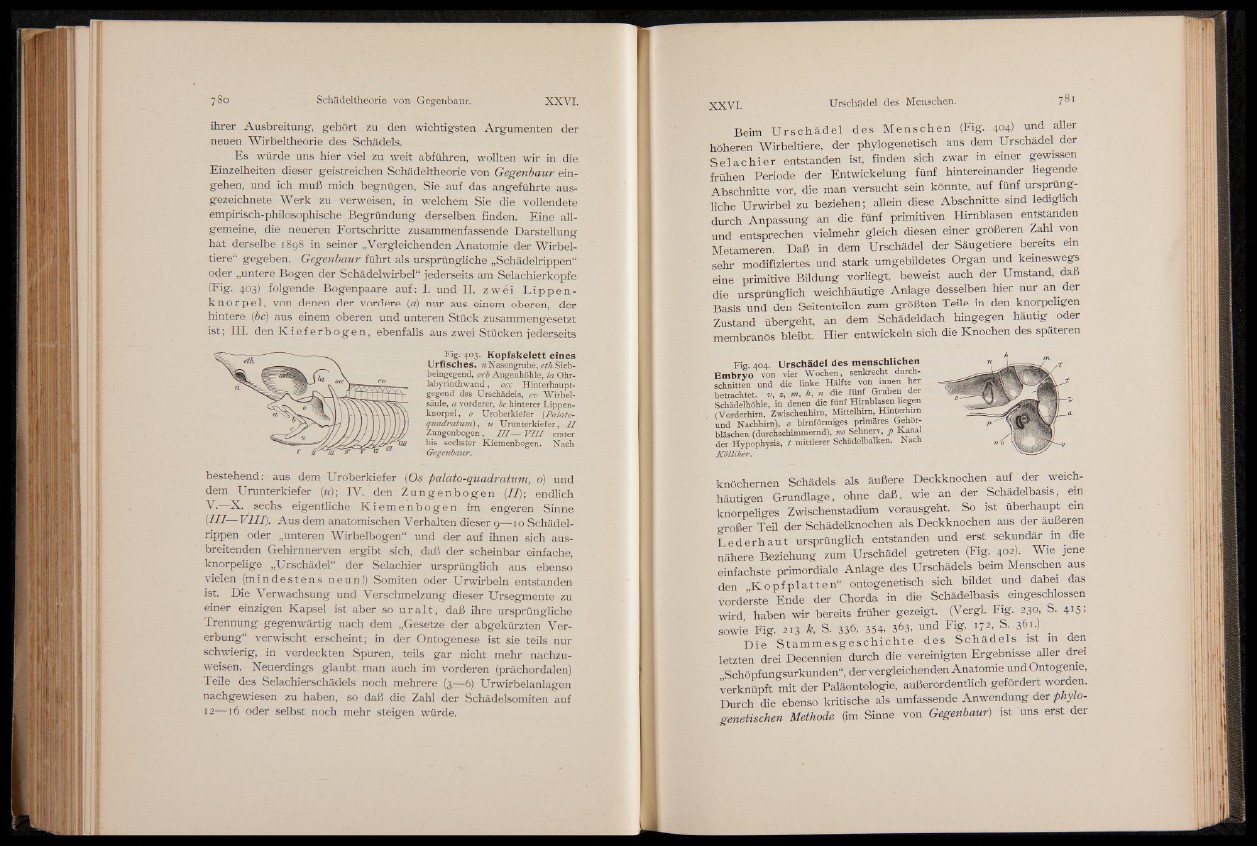

Fig. 403. Kopfskelett eines

Urfisches. «Nasengrube, ^ÄfcSieb-

beingegend, orb Augenhöhle, la Ohrlabyrinthwand

, occ Hinterhauptgegend

des Urschädels, cv Wirbelsäule,

a vorderer, bc hinterer Lippenknorpel

, 0 Uroberkiefer (Palato-

quadraturri) , u Urunterkiefer, I I

Zungenbogen, I I I -— V III erster

bis sechster Kiemenbogen. Nach

Gegenbaur.

bestehend: aus dem Uroberkiefer (Os palato-quadratum, o) und

dem Urunterkiefer (u); IV. den Zung enbo g en (II); endlich

V.—X. sechs eigentliche Ki eme n b o g e n im engeren Sinne

(III— VIII). Aus dem anatomischen Verhalten dieser 9— 10 Schädelrippen

oder „unteren Wirbelbogen“ und der auf ihnen sich ausbreitenden

Gehirnnerven ergibt sich, daß der scheinbar einfache,

knorpelige „Urschädel“ der Selachier ursprünglich aus ebenso

vielen (mindestens neun!) Somiten oder Urwirbeln entstanden

ist. Die Verwachsung und Verschmelzung dieser Ursegmente zu

einer einzigen Kapsel ist aber so ural t , daß ihre ursprüngliche

Trennung gegenwärtig nach dem „Gesetze der abgekürzten Vererbung“

verwischt erscheint; in der Ontogenese ist sie teils nur

schwierig, in verdeckten Spuren, teils gar nicht mehr nachzuweisen.

Neuerdings glaubt man auch im vorderen (prächordalen)

Teile des Selachierschädels noch mehrere (3— 6) Urwirbelanlagen

nachgewiesen zu haben, so daß die Zahl der Schädelsomiten auf

12— 16 oder selbst noch mehr steigen würde.

Beim Ur s chäd e l des Menschen (Fig. 404) und aller

höheren Wirbeltiere, der phylogenetisch aus dem Urschädel der

Se la chie r entstanden ist, finden sich zwar in einer gewissen

frühen Periode der Entwickelung fünf hintereinander liegende

Abschnitte vor, die man versucht sein könnte, auf fünf ursprüngliche

Urwirbel zu beziehen; allein diese Abschnitte, sind lediglic

durch Anpassung an die fünf primitiven Hirnblasen entstanden

und entsprechen vielmehr gleich diesen einer größeren Zahl von

Metameren. Daß in dem Urschädel der Säugetiere bereits ein

sehr modifiziertes und stark umgebildetes Organ und keineswegs

eine primitive Bildung vorliegt, beweist auch der Umstand, daß

die ursprünglich weichhäutige Anlage desselben hier nur an der

Basis und den Seitenteilen zum größten Teile in den knorpeligen

Zustand übergeht, an dem Schädeldach hingegen häutig oder

membranös bleibt. Hier entwickeln sich die Knochen des späteren

Fig. 404. Urschädel des menschlichen

Embryo von vier Wochen, senkrecht durchschnitten

und die linke Hälfte von innen her

betrachtet, w, z, m, h, n die fünf Gruben der

Schädelhöhle, in denen die fünf Hirnblasen liefen

(Vorderhim, Zwischenhim, Mittelhim, Hinterhim

und Nachhim), o bimförmiges primäres Gehor-

bläschen (durchschimmernd), no Sehnerv, $ Kanal

der Hypophysis, t mittlerer Schädelbalken. Nach

K ö lliker.

knöchernen Schädels als äußere Deckknochen auf der weichhäutigen

Grundlage, ohne daß, wie an der Schädelbasis, ein

knorpeliges Zwischenstadium vorausgeht. So ist überhaupt ein

großer Teil der Schädelknochen als Deckknochen aus der äußeren

Lede rhaut ursprünglich entstanden und erst sekundär in die

nähere Beziehung zum Urschädel getreten (Fig. 402). Wie jene

einfachste primordiale Anlage des Urschädels beim Menschen aus

den K o p f plat ten“ ontogenetisch sich bildet und dabei das

vorderste Ende der Chorda in die Schädelbasis eingeschossen

wird haben wir bereits früher gezeigt. (Vergl. Fig. 230, S. 415;

sowie Fig. 213 f l S. 336, 354, 363, und Fig. 172, S 361.)

D ie S t amme s g e s chi cht e des Schäde l s ist in en

letzten drei Decennien durch die vereinigten Ergebnisse aller drei

Schöpfungsurkunden“, der vergleichenden Anatomie und Ontogeme,

verknüpft mit der Paläontologie, außerordentlich gefördert worden.

Durch die ebenso kritische als umfassende Anwendung der phylogenetischen

Methode (im Sinne von Gegenbaur) ist uns erst der