entwickelt sich das Ohr der Wirbeltiere106). Das Gehö ro rg an

des entwickelten Menschen gleicht in allen wesentlichen Stücken

demjenigen der übrigen Säugetiere, und ganz speciell demjenigen

der Affen. Wie bei jenen besteht dasselbe aus zwei Hauptbestandteilen,

einem Schallleitungsapparat (äußeres und mittleres Ohr)

und einem Schallempfindungsapparat (inneres Ohr). Das äußere

Ohr öffnet sich in der an den Seiten des Kopfes gelegenen Ohrmuschel

(Fig. 383 a, Taf. XXVI, XXVII). Von hier führt nach

innen in den Kopf hinein der äußere Gehörgang, welcher ungefähr

einen Zoll lang ist (b). Das innere Ende desselben ist durch

das bekannte Trommelfell oder Paukenfell (Tympanum) geschlossen :

eine senkrechte, jedoch etwas

schräg stehende dünne Haut

von eirunder Gestalt (c). Dieses

Trommelfell trennt den äußeren

Gehörgang- von der sogenannten

Trommel- oder Paukenhöhle

(Cavum tympani, d). Das ist

eine kleine,: im Felsenteil des

Schläfenbeins verborgene und

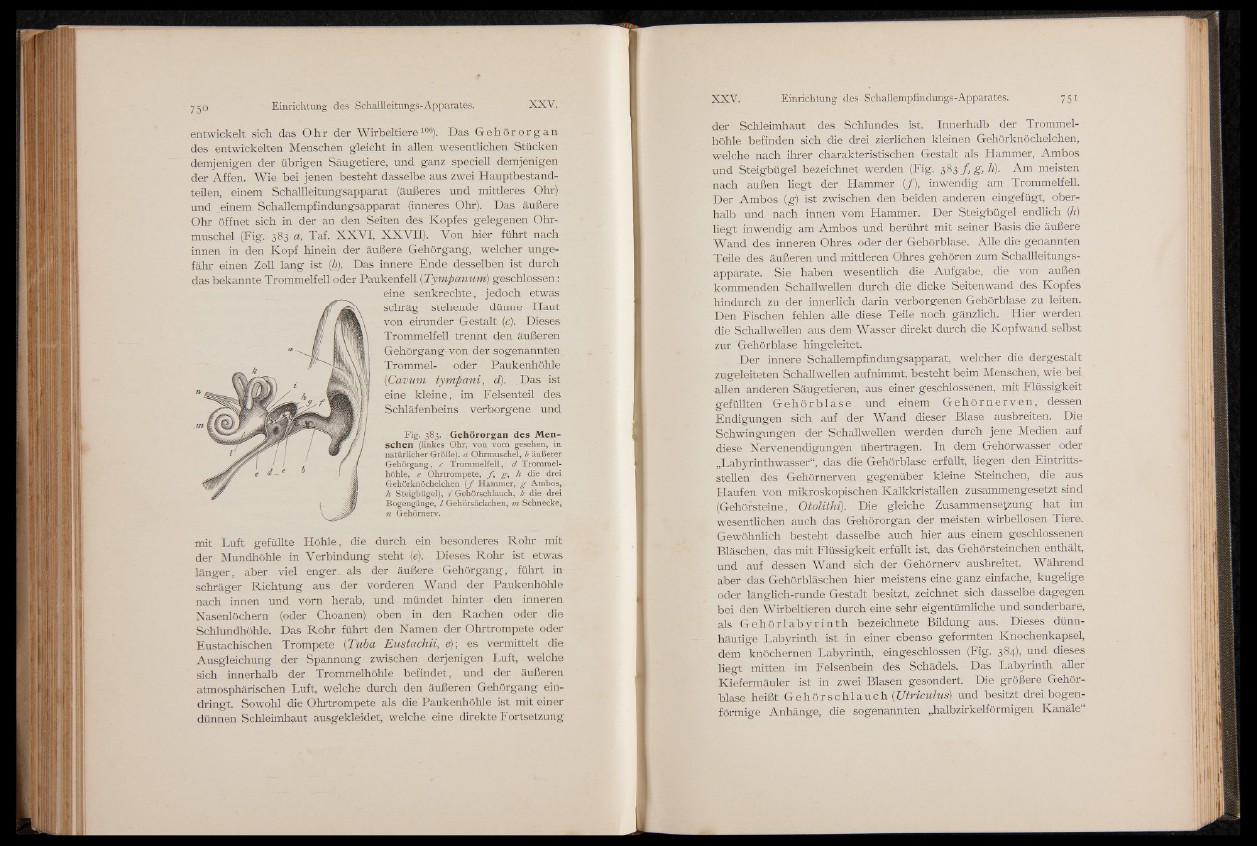

Fig. 383. Gehörorgan des Men-

sehen (linkes Ohr, von vom gesehen, in

natürlicher Größe), a Ohrmuschel, b äußerer

Gehörgang, c Trommelfell, d Trommelhöhle,

e Ohrtrompete, f y g y h die drei

Gehörknöchelchen { ƒ Hammer, g Ambos,

h Steigbügel), z Gehörschlauch, k die drei

Bogengänge, l Gehörsäckchen, m Schnecke,

n Gehörnerv.

mit Luft gefüllte Höhle, die durch ein besonderes Rohr mit

der Mundhöhle in Verbindung steht (e). Dieses Rohr ist etwas

länger) aber viel enger als der äußere Gehörgang, führt in

schräger Richtung aus der vorderen Wand der Paukenhöhle

nach innen und vom herab, und mündet hinter den inneren

Nasenlöchern (oder Choanen) oben in den Rachen oder die

Schlundhöhle. Das Rohr führt den Namen der Ohrtrompete oder

Eustachischen Trompete (Tuba Eustachii, e); es vermittelt die

Ausgleichung der Spannung zwischen derjenigen Luft, welche

sich innerhalb der Trommelhöhle befindet, und der äußeren

atmosphärischen Luft, welche durch den äußeren Gehörgang eindringt.

Sowohl die Ohrtrompete als die Paukenhöhle ist mit einer

dünnen Schleimhaut ausgekleidet, welche eine direkte Fortsetzung

X X V . E in rich tu n g des Schallempfindungs-Apparates. 751

der Schleimhaut des Schlundes ist. Innerhalb der Trommelhöhle

befinden sich die drei zierlichen kleinen Gehörknöchelchen,

welche nach ihrer charakteristischen Gestalt als Hammer, Ambos

und Steigbügel bezeichnet werden (Fig. 383 ƒ, g, h). Am meisten

nach außen liegt der Hammer (ƒ), inwendig am Trommelfell.

Der Ambos {g) ist zwischen den beiden anderen eingefügt, oberhalb

und nach innen vom Hammer: Der Steigbügel endlich (h)

liegt inwendig am Ambos und berührt mit seiner Basis die äußere

Wand des inneren Ohres oder der Gehörblase. Alle die genannten

Teile des äußeren und mittleren Ohres gehören zum Schallleitungsapparate.

Sie haben wesentlich die Aufgabe, die von außen

kommenden Schallwellen durch die dicke Seitenwand des Kopfes

hindurch zu der innerlich darin verborgenen Gehörblase zu leiten.

Den Fischen) fehlen alle diese Teile noch gänzlich. Hier werden

die Schallwellen aus dem Wasser direkt durch die Kopfwand selbst

zur 'Gehörblase hingeleitet.

Der innere Schallempfindungsapparat, welcher die dergestalt

zugeleiteten Schallwellen aufnimmt, besteht beim Menschen, wie bei

allen anderen Säugetieren, aus einer geschlossenen, mit Flüssigkeit

gefüllten Gehö rbla s e .und einem Gehörnerven, dessen

Endigungen sich auf der Wand dieser Blase ausbreiten. Die

Schwingungen der Schallwellen werden durch jene Medien auf

diese Nervenendigungen übertragen. In dem Gehörwasser oder

„Labyrinthwasser“, das die Gehörblase erfüllt, liegen den Eintrittsstellen

des Gehörnerven gegenüber kleine Sternchen, die aus

Haufen von mikroskopischen Kalkkristallen zusammengesetzt sind

(Gehörsteine, Otolithi). Die gleiche Zusammensetzung hat im

wesentlichen auch das Gehörorgan der meisten wirbeEosen Tiere.

Gewöhnhch besteht dasselbe auch hier aus einem geschlossenen

Bläschen, das mit Flüssigkeit erfüEt ist, das Gehörsteinchen enthält,

und auf dessen Wand sich der Gehörnerv ausbreitet. Während

aber das Gehörbläschen hier meistens eine ganz einfache, kugelige

oder länglich-runde Gestalt besitzt, zeichnet sich dasselbe dagegen

bei den Wirbeltieren durch eine sehr eigentümliche und sonderbare,

als Gehö r laby r inth bezeichnete Bildung aus. Dieses dünnhäutige

Labyrinth ist in einer ebenso geformten Knochenkapsel,

dem knöchernen Labyrinth, eingeschlossen (Fig. 384), und dieses

liegt mitten im Felsenbein des Schädels. Das Labyrinth aUer

Kiefermäuler ist in zwei Blasen gesondert. Die größere Gehörblase

heißt Gehö r s chlauch (Utriculus) und besitzt drei bogenförmige

Anhänge, die sogenannten „halbzirkelförmigen Kanäle“