Hirnwurm (Vermis cerebelli), zusammen, unten durch eine breite

Querbrücke (Pons Varoli, Fig. 350 VI).

Die vergleichende Anatomie und Ontogenie lehrt uns nun aber,

daß das Gehirn beim Menschen, wie bei allen anderen Schädeltieren,

ursprünglich nicht aus diesen zwei , sondern aus drei,

später fünf verschiedenen, hintereinander gelegenen Hauptbestandteilen

zusammengesetzt ist. Diese treten beim Embryo sämtlicher

Schädeltiere, von den Cyclostomen und Fischen bis zum Menschen

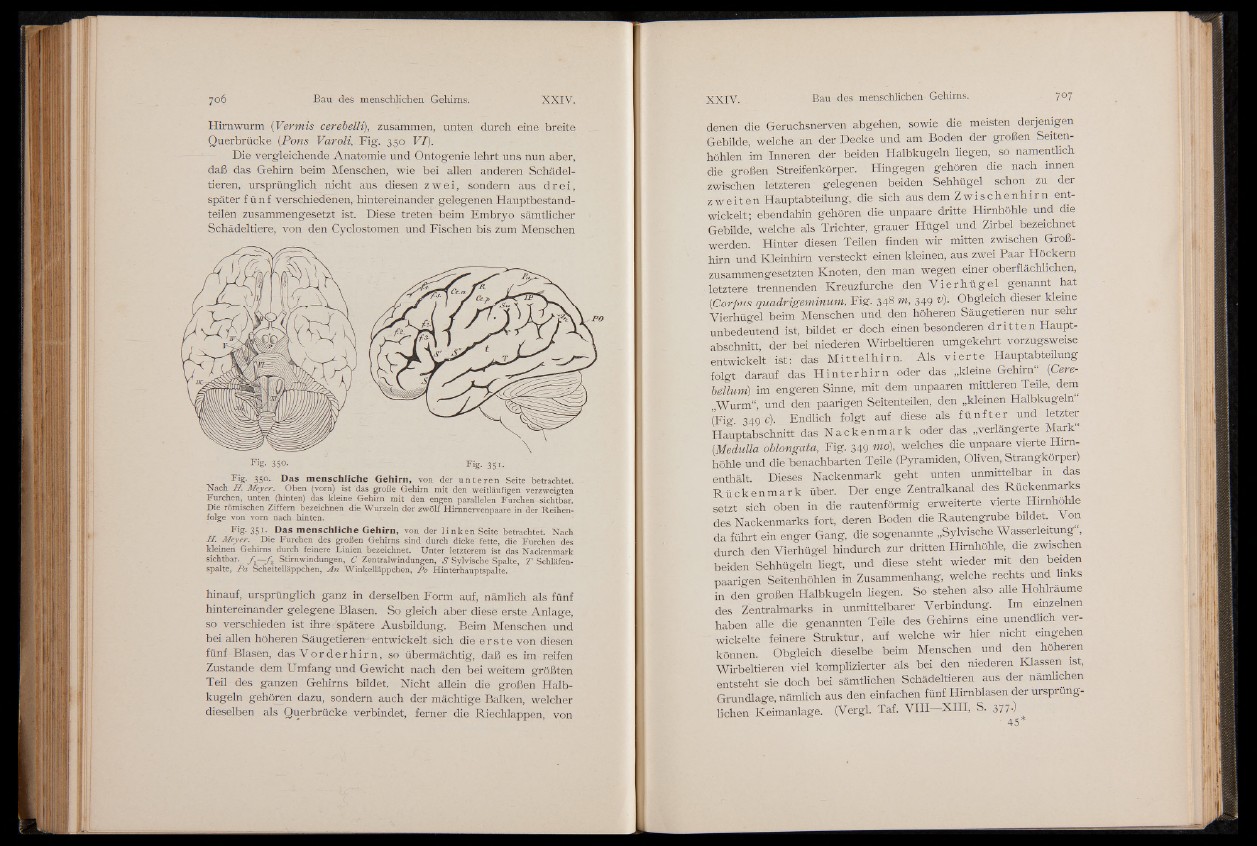

Fig* 35° - Das menschliche Gehirn, von der u n te r e n Seite betrachtet.

Nach H . Meyer. Oben (vom) ist das große Gehirn mit den weitläufigen verzweigten

Furchen, unten (hinten) das kleine Gehirn mit den engen parallelen Furchen- sichtbar.

Die römischen Ziffern bezeichnen die Wurzeln der zwölf Himnervenpaare in der Reihenfolge

von vom nach hinten.

Fig-3 5T* Das menschliche Gehirn, von der l in k e n Seite betrachtet. Nach

H . Meyer. Die Furchen des großen Gehirns sind durch dicke fette, die Furchen des

kleinen Gehirns durch feinere Linien bezeichnet. Unter letzterem ist das Nackenmark

sichtbar. f x— Stimwindungen, C Zentralwindungen, S Sylvische Spalte, T Schläfen-

spalte, Pa Scheitelläppchen, A n Winkelläppchen, Po Hinterhauptspalte.

hinauf, ursprünglich ganz in derselben Form auf, nämlich als fünf

hintereinander gelegene Blasen. So gleich aber diese erste Anlage,

so verschieden ist ihre- spätere Ausbildung. Beim Menschen und

bei allen höheren Säugetieren- entwickelt .sich die erste von diesen

fünf Blasen, das Vorde rhi rn, so übermächtig, daß es im reifen

Zustande dem Umfang und Gewicht nach den bei weitem größten

Teil des ganzen Gehirns bildet. Nicht allein die großen Halbkugeln

gehören dazu, sondern auch der mächtige Balken, welcher

dieselben als Querbrücke verbindet, ferner die Riechlappen, von

denen die Geruchsnerven abgehen, sowie die meisten derjenigen

Gebilde, welche an der Decke und am Boden der großen Seitenhöhlen

im Inneren der beiden Halbkugeln Hegen, so namentlich

die großen Streifenkörper. Hingegen gehören die nach innen

zwischen letzteren gelegenen beiden Sehhügel schon ^ zu der

zwei ten Hauptabteilung, die sich aus dem Zwi s chenhi rn entwickelt;

ebendahin gehören die unpaare dritte Hirnhöhle und die

Gebilde, welche als Trichter, grauer Hügel und Zirbel bezeichnet

werden.’ Hinter diesen Teilen finden wir mitten zwischen Großhirn

und Kleinhirn versteckt einen kleinen, aus zwei Paar Höckern

zusammengesetzten Knoten, den man wegen einer oberflächHchen,

letztere trennenden Eireuzfurche den V i e rh ü g e l genannt hat

(1Corpus quadrigeminum, Fig. 348 m, 349 v). Obgleich dieser kleine

Vierhügel beim Menschen und den höheren Säugetieren nur sehr

unbedeutend ist, bildet er doch einen besonderen dr i t ten Hauptabschnitt,

der bei niederen Wirbeltieren umgekehrt vorzugsweise

entwickelt ist: das Mit telhirn . Als vie r te Hauptabteilung

folgt darauf das Hinte rhi rn oder das „kleine Gehirn“ (Cere-

beilum) im engeren Sinne, mit dem unpaaren mittleren Teile, dem

„Wurm“, und den paarigen Seitenteilen, den „kleinen Halbkugeln

(Fig. 349 c). EndHch folgt auf diese als fünf te r und letzter

Hauptabschnitt das Na ck enma rk oder das „verlängerte Mark

(Medulla oblongata, Fig. 349 mo\ welches die unpaare vierte Hirnhöhle

und die benachbarten TeHe (Pyramiden, OHven, Strangkörper)

enthält. Dieses Nackenmark geht unten unmittelbar in das

Rü c k enma rk über. Der enge Zentralkanal des Rückenmarks

setzt sich oben in die rautenförmig erweiterte vierte Hirnhöhle

des Nackenmarks fort, deren Boden die Rautengrube bildet. Von

da führt ein enger Gang, die sogenannte „Sylvische Wasserleitung ,

durch den Vierhügel hindurch zur dritten Himhöhle, die zwischen

beiden Sehhügeln Hegt, und diese steht wieder mit den beiden

paarigen Seitenhöhlen in Zusammenhang, welche rechts und hnks

in den großen Halbkugeln Hegen. So stehen also aHe Hohlräume

des Zentralmarks in unmittelbarer Verbindung. Im einzelnen

haben aHe die genannten Teile des Gehirns eine unendHch verwickelte

feinere Struktur, auf welche wir hier nicht emgehen

können. Obgleich dieselbe beim Menschen und den höheren

Wirbeltieren viel kompHzierter als bei den niederen Klassen ist,

entsteht sie doch bei sämtHchen Schädeltieren aus der nämlichen

Grundlage, nämHch aus den einfachen fünf Hirnblasen der ursprüng-

Hchen Keimanlage. (Vergl. Taf. VIH—XIII, S. 377*)

- 45*