„Hörner“ schon sehr kurz, während sich das gemeinsame untere

Stück verlängert. Bei den Affen endlich wird, wie beim Menschen,

die Verschmelzung beider Hälften vollständig, so daß nur eine

einzige, einfache, bimförmige Uterüstasche existiert, in welche

jederseits der Eileiter einmündet. Dieser einfache hirnförmige

Uterus ist ein spätes Bildungsprodukt, welches aus s chl ießl i ch

den Af f e n und Menschen eigentümlich zukommt.

Auch bei den männlichen Säugetieren tritt dieselbe Verschmelzung

der Müller sehen und Wölfischen Gänge im unteren

Teile ein. Auch hier bilden dieselben einen unpaaren „Geschlechtsstrang“

(Fig. 492 g), und dieser mündet ebenso in die ursprüngliche

„H a r n g e s c h l e c h t s h ö h l e “ (den Sinus urogenitalis),

welche aus dem untersten Abschnitte der Harnblase (v) entsteht.

Während aber beim männlichen Säugetiere die Wolffschen Gänge

sich zu den bleibenden Samenleitern entwickeln, bleiben von den

Müllerschen Gängen nur unbedeutende Reste als rudimentäre

Organe bestehen. Das merkwürdigste derselben ist der „männliche

Fruchtbehälter“ (Uterus masculinus), der aus dem untersten,

unpaaren, verschmolzenen Teile der Müllerschen Gänge entsteht

und dem weiblichen Uterus homolog ist. Er bildet ein kleines

flaschenförmiges Bläschen ohne jede physiologische Bedeutung,

welches zwischen beiden Sammenleitem und Prostatalappen in die

Harnröhre mündet (Vesicula prostatica).

Sehr eigentümliche Veränderungen erleiden die -inneren Geschlechtsorgane

bei den Säugetieren bezüglich ihrer L a g e rung .

Ursprünglich liegen die Germinaldrüsen bei beiden Geschlechtern

ganz innen, tief in der Bauchhöhle, am inneren Rande der Urnieren

(Fig. 482 g, 487 k), an der Wirbelsäule durch ein kurzes Gekröse

befestigt (Mesorchium beim Manne, Mosovarium beim Weibe).

Aber nur bei den Monotremen bleibt diese ursprüngliche Lagerung

der Keimdrüsen (wie bei den niederen Wirbeltieren) bestehen. Bei

allen anderen Säugetieren (sowohl Marsupialien als Placentalien)

verlassen dieselben ihre ursprüngliche Bildungsstätte und wandern

mehr oder weniger weit nach unten (oder hinten) hinab, der Richtung

eines Bandes folgend, welches von der Urniere zur Leistengegend

der Bauchwand geht. Dieses Band ist das „Leistenband

der Urniere“, beim Manne. als „Huntersches Leitband“ (Fig. 495

gh), beim Weibe als „rundes Mutterband“ (Fig. 496 r) bezeichnet.

Bei letzterem wandern die Eierstöcke mehr oder weniger

weit gegen das kleine Becken hin oder treten ganz in dasselbe

hinein. Bei ersterem wandert der Hoden sogar aus der Bauchhöhle

heraus und tritt durch den Leistenkanal in eine sackförmig erweiterte

Falte der äußeren Hautdecke hinein. Indem rechte und

linke Falte („Geschlechtswülste“) verwachsen, entsteht der Hodensack

(Scrotum). Die verschiedenen Säugetiere führen uns die verschiedenen

Stadien dieser Wanderung vor Augen. Beim Elefanten

und den Walfischen rücken die Hoden nur wenig herunter und

bleiben unterhalb der Nieren liegen. Bei vielen Nagetieren und

Raubtieren treten sie in

den Leistenkanal hinein.

Bei den meisten höheren

Säugetieren wandern sie

durch diesen hindurch

in den Hodensack hinab.

Gewöhnlich verwächst

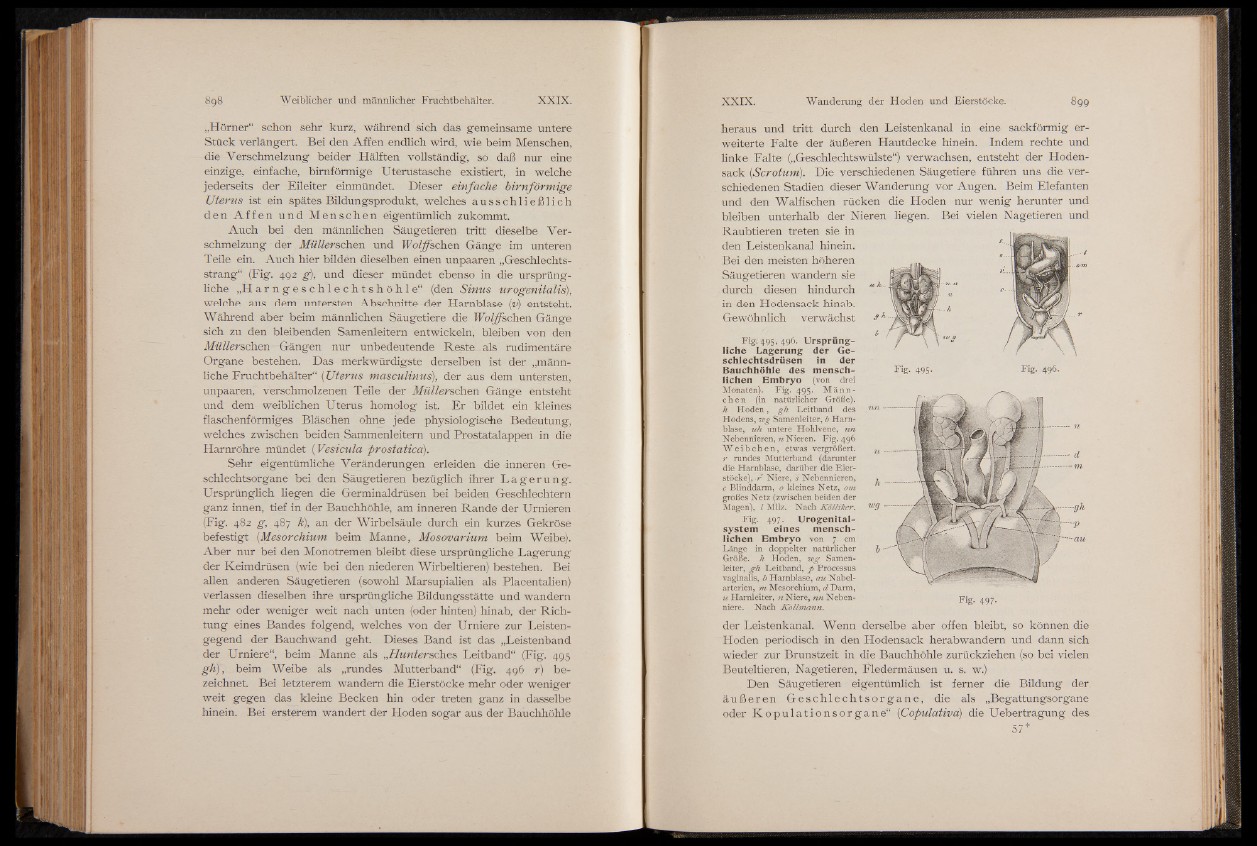

F ig '495, 496. Ursprüngliche

Lagerung der Geschlechtsdrüsen

in der

Bauchhöhle des menschlichen

Embryo (von drei

Monaten). Fig. 495. Mä n n chen

(in natürlicher Größe).

h Hoden, g h Leitband des

Hodens, wg Samenleiter, b Harnblase,

uh untere Hohlvene, nn

Nebennieren, n Nieren. Fig. 496

We i b c h e n , etwas vergrößert.

r rundes Mutterband (darunter

die Harnblase, darüber die Eierstöcke),

-r Niere, r Nebennieren,

c Blinddarm, 0 kleines Netz, om

großes Netz (zwischen beiden der

Magen), l Milz. Nach K ölliker.

Fig. 497. Urogenitalsystem

eines menschlichen

Embryo von 7 cm

Länge in doppelter natürlicher

Größe, h Hoden, wg Samenleiter,

g h Leitband, p Processus

vaginalis, b Harnblase, au Nabelarterien,

m Mesorchium, d Darm,

u Harnleiter, 7z Niere, nn Nebenniere.

Nach Kollm ann.

Fig- 495- Fig. 496.

Fig. 497.

der Leistenkanal. Wenn derselbe aber offen bleibt, so können die

Hoden periodisch in den Hodensack herab wandern und dann sich

wieder zur Brunstzeit in die Bauchhöhle zurückziehen (so bei vielen

Beuteltieren, Nagetieren, Fledermäusen u. s. w.)

Den Säugetieren eigentümlich ist ferner die Bildung der

äußeren Ge s chle cht s o rg ane , die als „Begattungsorgane

oder Ko p u l a t io ns organe“ (Copulativa) die Uebertragung des