Bläschen bedeutend, füllen die Brusthöhle größtenteils aus und

nehmen das Herz zwischen sich (Taf. VII, Fig. 13— 16). Schon

bei den Fröschen finden wir, daß sich der einfache Sack durch

weitere Ausbildung in einen schwammigen Körper von eigentümlichem

schaumigen Gewebe verwandelt hat. Dieses Lungengewebe

entwickelt sich nach Art einer baumförmig verzweigten, traubigen

Drüse. Die ursprünglich kurze Verbindungsstelle der Lungensäckchen

mit dem Kopfdarm dehnt sich zu einem langen, dünnen

Rohre aus. Dieses Rohr ist die Lu f t rö hr e (Trachea); sie mündet

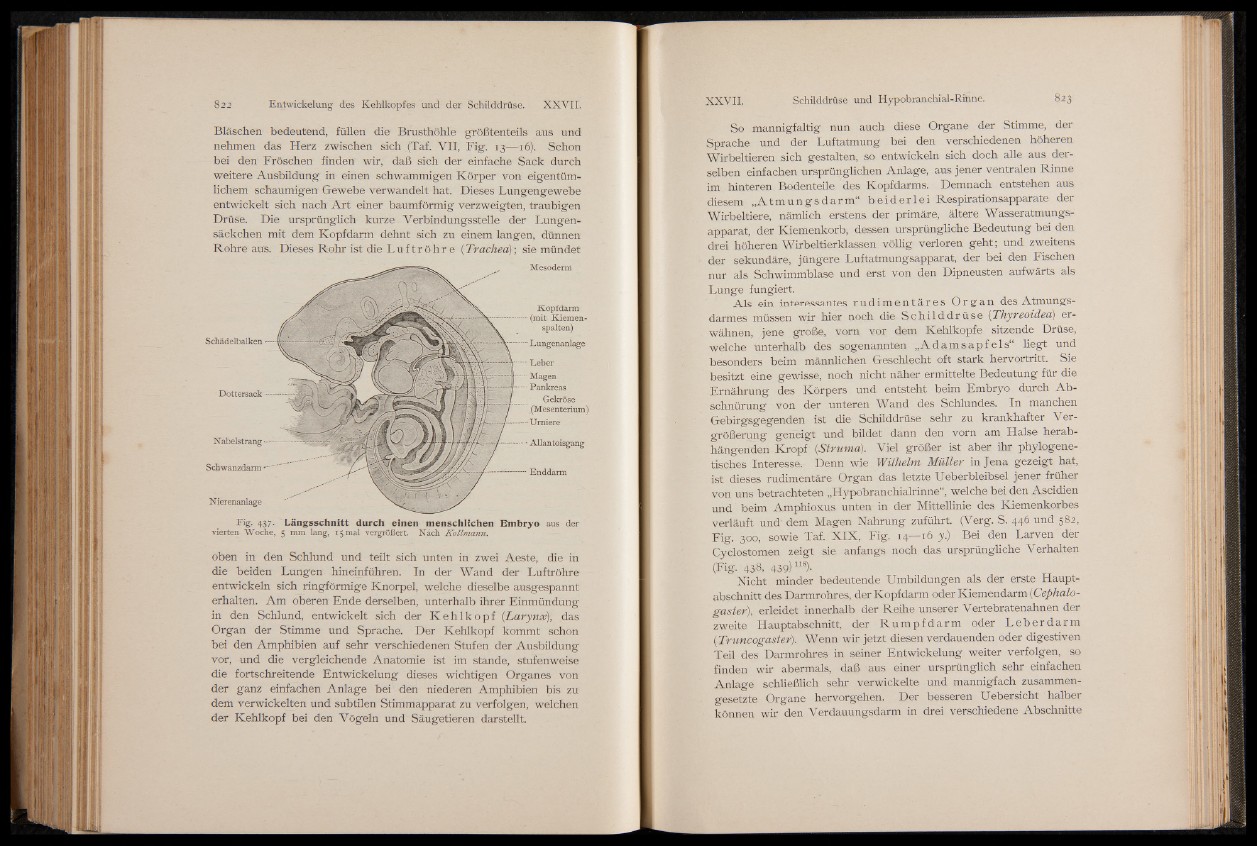

Mesoderm

Kopfdarm

(mit Kiemen-

spalten)

Limgenanlage

Leber

Magen

Pankreas

Gekröse

(Mesenterium)

Umiere

Allantoisgang

Enddarm

Schädelbalken

Dottersack —

Nabelstrang ■

Schwanzdarm

Nierenanlage

Fig. 437. Längsschnitt durch einen menschlichen Embryo aus der

vierten Woche, 5 mm lang, 15 mal vergrößert. Nach Kollm ann.

oben in den Schlund und teilt sich unten in zwei Aeste, die in

die beiden Lungen hineinführen. In der Wand der Luftröhre

entwickeln sich ringförmige Knorpel, welche dieselbe ausgespannt

erhalten. Am oberen Ende derselben, unterhalb ihrer Einmündung

in den Schlund, entwickelt sich der K e h lk o p f (Larynoc)•, das

Organ der Stimme und Sprache. Der Kehlkopf kommt schon

bei den Amphibien auf sehr verschiedenen Stufen der Ausbildung

vor, -und die vergleichende Anatomie ist im stände, stufenweise

die fortschreitende Entwickelung dieses wichtigen Organes von

der ganz einfachen Anlage bei den niederen Amphibien bis zu

dem verwickelten und subtilen Stimmapparat zu verfolgen, welchen

der Kehlkopf bei den Vögeln und Säugetieren darstellt.

So mannigfaltig nun auch diese Organe der Stimme, der

Sprache und der Luftatmung bei den verschiedenen höheren

Wirbeltieren sich gestalten, so entwickeln sich doch alle aus derselben

einfachen ursprünglichen Anlage, aus jener ventralen Rinne

im hinteren Bodenteile des Kopfdarms. Demnach entstehen aus

diesem „Atmungsda rm“ beider le i Respirationsapparate der

Wirbeltiere, nämlich erstens der primäre, ältere Wasseratmungs-

apparat, der Kiemenkorb, dessen ursprüngliche Bedeutung bei den

drei höheren Wirbeltierklassen völlig verloren geht; und zweitens

der sekundäre, jüngere Luftatmungsapparat, der bei den Fischen

nur als Schwimmblase und erst von den Dipneusten aufwärts als

Lunge fungiert.

Als ein interessantes rudimentäres Or gan des Atmungsdarmes

müssen wir hier noch die Schi lddrüse (Thyreoidea) erwähnen,

jene große, vorn vor dem Kehlkopfe sitzende Drüse,

welche iinterhalb des sogenannten „Adams apfe l s “ liegt und

besonders beim männlichen Geschlecht oft stark hervortritt. Sie

besitzt eine gewisse, noch nicht näher ermittelte Bedeutung für die

Ernährung des Körpers und entsteht beim Embryo durch Abschnürung

von der unteren Wand des Schlundes. In manchen

Gebirgsgegenden ist die Schilddrüse sehr zu krankhafter Vergrößerung

geneigt und bildet dann den vorn am Halse herabhängenden

Kropf {Struma). Viel größer ist aber ihr phylogenetisches

Interesse. Denn wie Wilhelm Müller in Jena gezeigt hat,

ist dieses rudimentäre Organ das letzte Ueberbleibsel jener früher

von uns betrachteten „Hypobranchialrinne“, welche bei den Ascidien

und beim Amphioxus unten in der Mittellinie des Kiemenkorbes

verläuft und' dem Magen Nahrung zuführt. (Verg. S. 446 und 582,

Fig. 300, sowie Taf. XIX, Fig. 14— 16 3».) Bei den Larven der

Cyclostomen zeigt sie anfangs noch das ursprüngliche Verhalten

(Fig. 438, 439)118)-

Nicht minder bedeutende Umbildungen als der erste Hauptabschnitt

des Darmrohres, der Kopf darm oder Kiemendarm (Cephalo-

gaster), erleidet innerhalb der Reihe unserer Vertebratenahnen der

zweite Hauptabschnitt, der Rumpfdarm oder Leberdarm

{Truncogaster). Wenn wir jetzt diesen verdauenden oder digestiven

Teil des Darmrohres in seiner Entwickelung weiter verfolgen, so

finden -wir abermals, daß aus einer ursprünglich sehr einfachen

Anlage schließlich sehr verwickelte und mannigfach zusammengesetzte

Organe hervorgehen. Der besseren Uebersicht halber

können wir den Verdauungsdarm in drei verschiedene Abschnitte