Vielmehr erlangen die Urn i e r e n g ä n g e eine große physiologische

Bedeutung dadurch; daß sie sich in die Au s f ühr g äng e

der Ge s chl e cht sdrüs en verwandeln. Bei allen Kiefermäulern

oder Gnathostomen — also bei allen Wirbeltieren von den Fischen

aufwärts bis zum Menschen — entsteht nämlich schon sehr früh

beim Embryo neben dem Urnierengänge jederseits ein zweiter

ähnlicher Kanal. Gewöhnlich wird dieser letztere nach seinem

Entdecker Johannes Müller als Mü l l e r scher Ga n g (Ductus

Mülleri), der erstere im Gegensatz dazu als Wo I f f s eher Gang

(Ductus Woljfii) bezeichnet. Der erste Ursprung des Müll ersehen

Ganges ist noch dunkel; doch scheint die vergleichende Anatomie

und Ontogenie zu lehren, daß er ursprünglich durch Abspaltung

oder Differenzierung aus dem Wolffsehen Gange hervorgeht.

Wahrscheinlich wird es am richtigsten sein, zu sagen: „der ursprüngliche,

primäre Urnierengang (Nephroductus) zerfällt durch

Differenzierung- (oder longitudinale Spaltung) in zwei sekundäre

Urnierengänge: den Wolffsehen und den Müllerschen Gang.“

Der letztere (Fig. 482 m) liegt unmittelbar an der Innenseite des

ersteren (Fig. 482 w). Beide münden hinten in die Kloake ein

(vergl. die LVII.—LIX. Tabelle).

So unklar und unsicher die erste Entstehung des Urnieren-

ganges und seiner beiden Spaltungsprodukte, des Müllerschen

und des Wolff sehen Ganges, ist, so klar und sichergestellt ist ihr

späteres Verhalten. Es verwandelt sich nämlich bei allen kiefermündigen

Wirbeltieren, von den Urfischen bis zum Menschen

aufwärts, der Wo l f f sehe Gang in den S am e n l e i t e r

(1Spermaductus) und der Mül l e r sehe Gang in den Ei lei t er

(Oviductus). Bei beiden Geschlechtern bleibt nur einer derselben

bestehen; der andere verschwindet ganz, oder nur Reste desselben

bleiben als rudimentäre Organe übrig. Beim männlichen Ge-

schlechte, wo sich die beiden Wolff sehen Gänge zu Spermadukten

ausbilden, findet man oft Rudimente der Müllerschen Gänge, die

ich als „Rathk e sehe Ka n ä l e “ bezeichnet habe (Fig. 489 c).

Beim weiblichen Geschlechte, wo umgekehrt die beiden Müllerschen

Gänge sich zu den Ovidukten ausbilden, bleiben Reste der

Wolff sehen Gänge bestehen, welche den Namen der „Gär tne r -

sehen K a n ä l e “ führen.

Die interessantesten Aufschlüsse über diese merkwürdige

Entwickelung der Urnierengänge und ihre Vereinigung mit den

Geschlechtsdrüsen liefern uns die Amphibien (Fig. 485 — 491).

Die erste Anlage der Urnierengänge und ihre Differenzierung in

Müliersche und Wolffsche Gänge ist hier bei beiden Geschlechtern

ganz gleich, ebenso wie bei den Embryonen der Säugetiere (Fig. 487,

491). Bei den weiblichen Amphibien entwickelt sich der Müliersche

Gang jederseits zu einem mächtigen Eileiter (Fig. 488 od),

während der Wolff-,sehe Gang zeitlebens als Harnleiter fungiert («).

Bei den männlichen Amphibien besteht hingegen der Müliersche

Gang nur noch als rudimentäres Organ ohne jede funktionelle

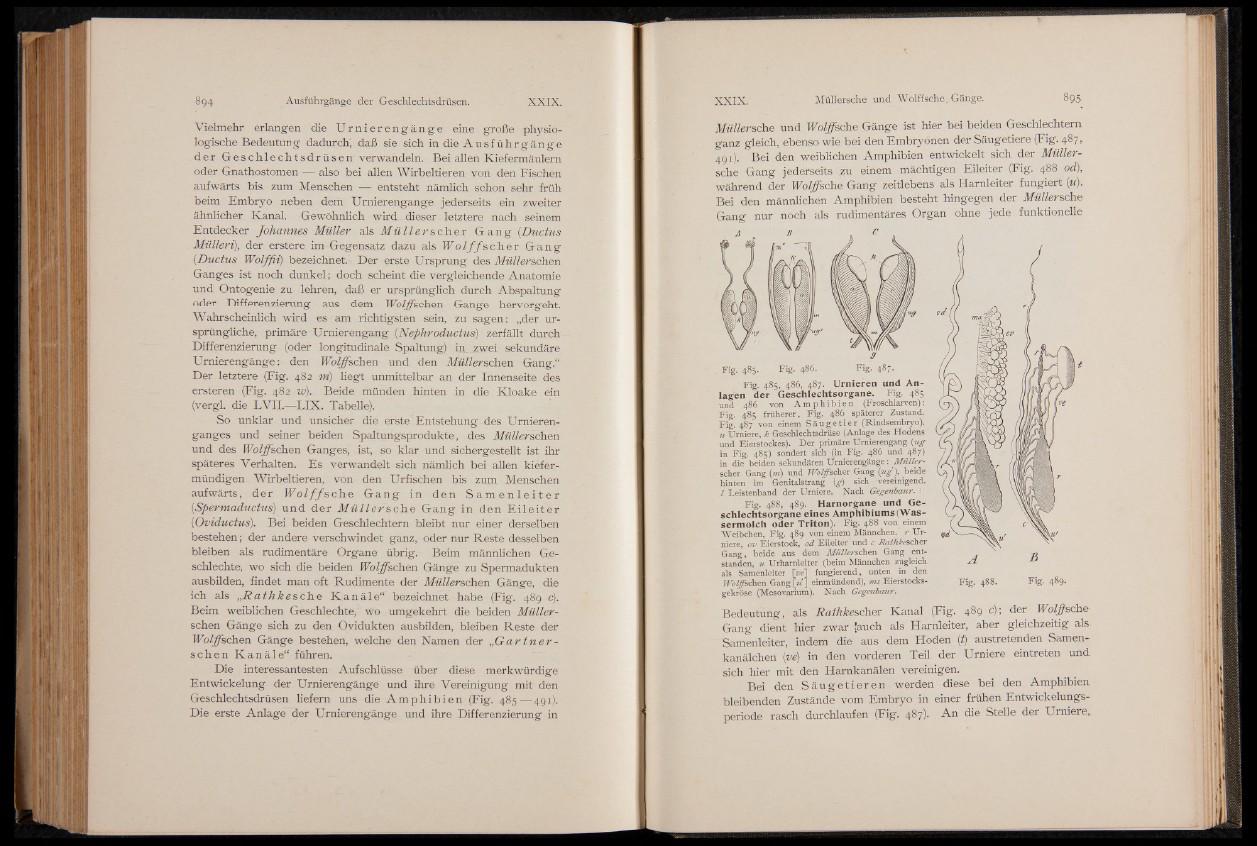

Fig. 485, 486, 487. Urnieren und Anlagen

der Geschlechtsorgane. Fig. 485

und 486 von Amp h i b i e n (Froschlarven):

Fig. 485 früherer, Fig. 486 späterer Zustand.

Fig. 487 von einem S äu g e t i e r (Rindsembryo).

u Umiere, k Geschlechtsdrüse (Anlage des Hodens

und Eierstockes). Der primäre Urnierengang {ug

ln Fig. 485) sondert sich (in Fig. 486 und 487)

in die beiden sekundären Urnierengänge: M üller-

scher Gang (w) und Jfh/^scher Gang lu g ), beide

hinten im Genitalstrang (g) sich vereinigend.

I Leistenband der Umiere. Nach Gegenbaur. 1

Fig. 488, 489. Harnorgane und Geschlechtsorgane

eines Amphibiums (Wassermolch

oder Triton). Fig. 488 von einem

Weibchen, Fig. 489 von einem Männchen, r Ur-

niere, ov Eierstock, od Eileiter und c Rathkescher

Gang, beide aus dem Müllersdaen Gang entstanden,

u Urharnleiter (beim Männchen zugleich

als Samenleiter \ye\ fungierend, unten in den

Woißsehen Gang [«'] einmündend), ms Eierstocksgekröse

(Mesovarium). Nach Gegenbaur.

Fig. 488. Fig. 489s

Bedeutung, als Rathke scher Kanal (Fig. 489 c); der Woffsche

Gang dient hier zwar fauch als Harnleiter, aber gleichzeitig als

Samenleiter, indem die aus dem Hoden (t) austretenden Samenkanälchen

(ve) in den vorderen Teil der Umiere eintreten und

sich hier mit den Harnkanälen vereinigen.

Bei den S äug e t ie r en werden diese bei den Amphibien

bleibenden Zustände vom Embryo in einer frühen Entwickelungsperiode

rasch durchlaufen (Fig. 487). An die Stelle der Urniere,