Urwi rbel . Die Zahl derselben ist anfangs sehr gering, nimmt

aber rasch zu, indem der Keim nach hinten sich verlängert

(Fig. 352—354, S. 711). Die ersten und ältesten Urwirbel sind

die vordersten Halswirbel; darauf entstehen die hinteren Halswirbel,

dann die vorderen Brustwirbel u. s. w. Zuletzt entstehen die

'hintersten Sch wanzwirbel. Dieses successive ontogenetische Wachstum

der Wirbelsäule in der Richtung von vorn nach hinten erklärt

sich phylogenetisch dadurch, daß wir das vielgliederige Wirbeltier

als ein sekundäres Produkt anzusehen haben, entstanden durch zunehmende

Metamerenbildung oder Vertebration aus einer ursprünglich

ungegliederten Stammform.

Wie wir schon früher mehrmals betont haben, besitzt diese

Ve r t e b r a t io n oder „innere Metamerenbildung“ eine sehr große

Bedeutung für die höhere morphologische und physiologische Entwickelung

der Wirbeltiere (vergl. S. 350, 561). Denn diese innere

Gliederung, gänzlich verschieden von der äußeren Artikulation der

Gliedertiere, beschränkt sich keineswegs auf die Wirbelsäule,

sondern trifft in gleichem Maße das Muskelsystem, Nervensystem,

Gefäßsystem u. s. w. Sie betrifft zuerst das Muskelsystem und

erscheint erst später am Skelettsystem. In der Tat ist ja jeder

sogenannte „Urwirbel“ viel mehr als bloß die Anlage eines späteren

Wirbels. Bloß der innerste, unmittelbar der Chorda und dem Markrohr

anliegende Teil desselben wird als Skierotom zur eigentlichen

„Wirbelbildung“ verwendet, während seine Hauptmasse die Muskelplatte

bildet (Mytom). Wie die eigentlichen Wirbel aus der Skelettplatte

der Urwirbel entstehen, haben wir früher schon gesehen.

Die ursprünglich getrennten, rechts und links von der Chorda gelegenen

Seitenhälften jedes Urwirbels treten miteinander in Verbindung.

Die unterhalb des Markrohrs zusammenkommenden

Bauchkanten beider Hälften umwachsen die Chorda und bilden so

die Grundlage der Wi rbe lk ö rpe r . Die oberhalb des Markrohrs

sich vereinigenden Rückenkanten beider Hälften bilden die

Anlage des oberen Wi rbelbogens . (Vergl. Fig. 148— 151, S. 333,

sowie Tafel VI, Fig. 3— 8.)

Bei allen Schädeltieren verwandeln sich die weichen, indifferenten

Zellen des Mesoderms, welche die Skelettplatte ursprünglich

zusammensetzen, später größtenteils in Knorpelzellen, welche

eine feste und elastische Zwischenmasse („Intercellularsubstanz“)

zwischen sich ausscheiden und Knorpelgewebe erzeugen. Gleich

den meisten anderen Skelettteilen gehen so auch die häutigen

Wirbelanlagen bald in einen knorpeligen Zustand über, und bei den

höheren Wirbeltieren tritt später an die Stelle des Knorpelgewebes

das starre Knochengewebe mit seinen eigentümlichen sternförmigen

Knochenzellen (Fig. 6, S. 114). Das primäre, ursprüngliche Achsenskelett

bleibt als einfache Chorda zeitlebens bestehen bei den

Acraniern, den Cyclostomen und den niedersten Fischen. Bei den

meisten übrigen Vertebraten wird die Chorda durch das ringsum

wuchernde Knorpelgewebe der sekundären Perichorda mehr oder

weniger verdrängt. Bei den niederen Schädeltieren (namentlich

Fischen) bleibt ein mehr oder weniger ansehnlicher Teil der Chorda

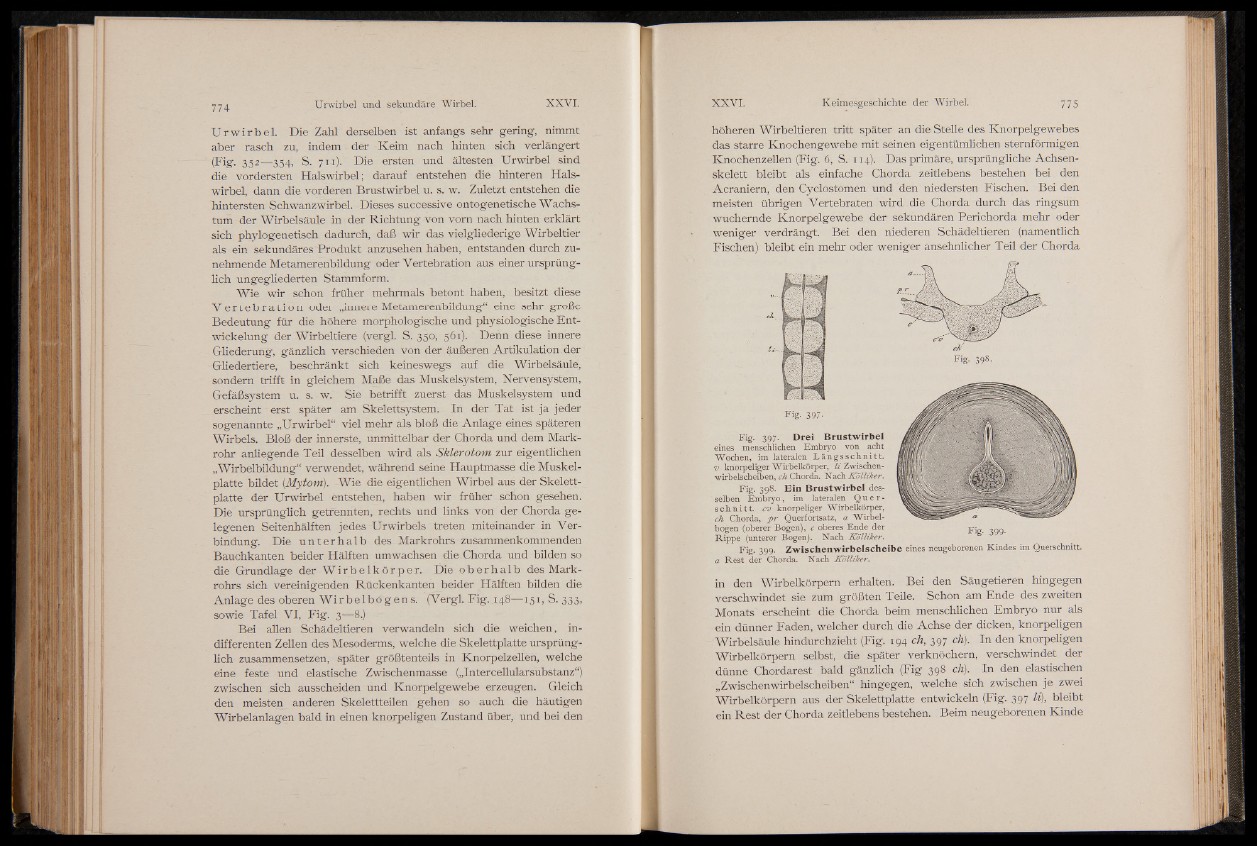

Fig- 397-

Eig. 397. Drei Brustwirbel

eines menschlichen Embryo von acht

Wochen, im lateralen Län g s s c h n i t t .

v knorpeliger Wirbelkörper, l i Zwischen-

■ wirbelscheiben, ck Chorda. Nach K ö lliker.

Fig. 398. Ein Brustwirbel desselben

Embryo, im lateralen Q u e r schni

t t . cv knorpeliger Wirbelkörper,

ch Chorda, frr Querfortsatz, a Wirbelbogen

(oberer Bogen), c oberes Ende der

Rippe (unterer Bogen). Nach K ölliker.

Fig. 398.

Fig. 399- Zw is ch enw irb e ls ch e ib e eines neugeborenen Kindes im Querschnitt

a Rest der Chorda. Nach K ö llik er.

in den Wirbelkörpern erhalten. Bei den Säugetieren hingegen

verschwindet sie zum größten Teile. Schon am Ende des zweiten

Monats erscheint die Chorda beim menschlichen Embryo nur als

ein dünner Faden, welcher durch die Achse der dicken, knorpeligen

Wirbelsäule hindurchzieht (Fig. 194 ch, 397 ch). In den knorpeligen

Wirbelkörpern selbst, die später verknöchern, verschwindet der

dünne Chordarest bald gänzlich (Fig 398 ch). In den elastischen

„Zwischenwirbelscheiben“ hingegen, welche sich zwischen je zwei

Wirbelkörpern aus der Skelettplatte entwickeln (Fig. 397 li), bleibt

ein Rest der Chorda zeitlebens bestehen. Beim neugeborenen Kinde