rötlich gefärbt, und hat die Gestalt'eines schmalen, lanzettförmigen

Blattes. Der Körper ist vorn und hinten zugespitzt, von beiden

Seiten her aber stark zusammengedrückt. Von paarigen Gliedmaßen

ist keine Spur vorhanden. Die äußere Hautdecke ist sehr

zart und dünn, nackt, durchscheinend und besteht aus zwei verschiedenen

Schichten: aus einer einfachen äußersten Zellenschicht,

der Oberhaut (Taf. XVIII, Fig. 13 h), und einer dünnen, darunter

gelegenen Lederhaut (Fig. 13 t). Ueber die Mittellinie des Rückens

zieht ein schmaler Flossensaum, welcher sich hinten in eine ovale

Schwanzflosse verbreitert und unten in eine kurze Afterflosse fortsetzt.

Der Flossensaum wird durch zahlreiche viereckige, elastische

Flossenplättchen gestützt (Taf. XIX, Fig. 15 ƒ). Die feinen parallelen

Linien unter der Haut, welche in der Mittellinie jeder Seite

einen nach vorn gerichteten, spitzen Winkel bilden (Fig. 15 r

und b), sind die Grenzlinien der Muskelplatten oder Myotome; ihre

Zahl beträgt beim europäischen Amphioxus lanceolatus 6o-—6z,

bei A. prototypus (von Messina) 63=—65; sie bezeichnet die Zahl

der Metameren oder „Ursegmente“, welche den Körper zusammensetzen

und dessen innere Gliederung bedingen.

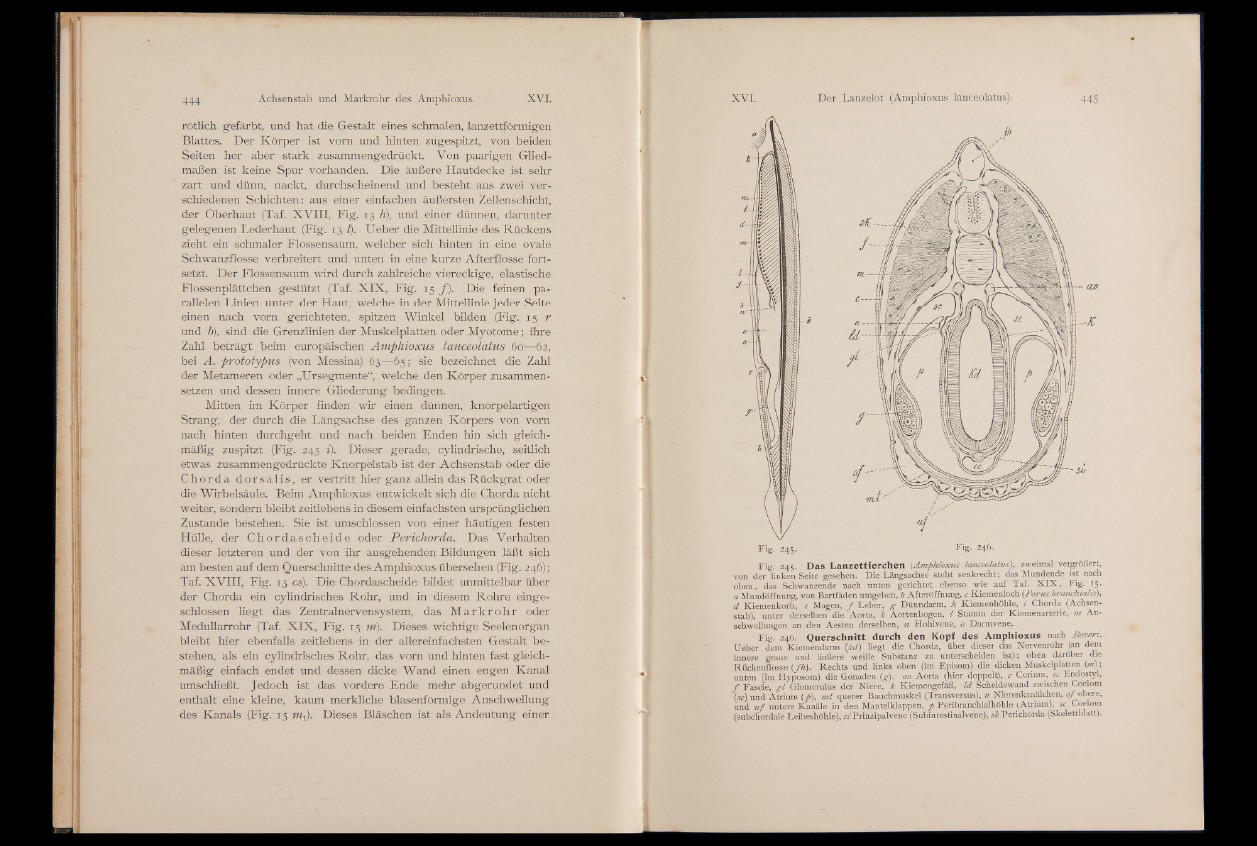

Mitten im Körper finden wir einen dünnen, knorpelartigen

Strang, der durch die Längsachse des ganzen Körpers von vorn

nach hinten durchgeht und nach beiden Enden hin sich gleichmäßig

zuspitzt (Fig. 245 £). Dieser gerade, cylindrische, seitlich

etwas zusammengedrückte Knorpelstab ist der Achsenstab oder die

Chorda dorsal i s , er vertritt hier ganz allein das Rückgrat oder

die Wirbelsäule. Beim Amphioxus entwickelt sich die Chorda nicht

weiter, sondern bleibt zeitlebens in diesem einfachsten ursprünglichen

Zustande bestehen- Sie ist umschlossen von einer häutigen festen

Hülle, der Chorda s che ide oder Perichorda. Das Verhalten

dieser letzteren und der von ihr ausgehenden Bildungen läßt sich

am besten auf dem Querschnitte des Amphioxus übersehen (Fig. 246);

Taf. XVIII, Fig. 13 cs). Die Chordascheide bildet unmittelbar über

der Chorda ein cylindrisches Rohr, und in diesem Rohre eingeschlossen

liegt das Zentralnervensystem, das Ma rkrohr oder

Medullarrohr (Taf. XIX, Fig. 15 m). Dieses wichtige Seelenorgan

bleibt hier ebenfalls zeitlebens in der allereinfachsten Gestalt bestehen,

als ein cylindrisches Rohr, das vorn und hinten fast gleichmäßig

einfach endet und dessen dicke Wand einen engen Kanal

umschließt. Jedoch ist das vordere Ende mehr abgerundet und

enthält eine kleine, kaum merkliche blasenförmige Anschwellung

des Kanals (Fig.15 mP). - Dieses Bläschen ist als Andeutung einer

Fig. 246. Querschnitt durch den Kopf des Amphioxus nach Boveri.

Ueber dem Kiemendarm (M ) liegt die Chorda, über dieser das Nervenrohr (an dem

innere graue und äußere weiße Substanz zu unterscheiden ist); oben darüber die

Rückenflosse (fh ). Rechts und links oben (im Episom) die dicken Muskelplatten (m);

unten (im Hyposom) die Gonaden (g). ao Aorta (hier doppelt), c Corium, ec Endostyl,

f Fascie, g l Glomerulus der Niere, k Kiemengefäß, Id Scheidewand zwischen Coelom

fa) und Atrium (p ), m t querer Bauchmuskel (Transversus), n Nierenkanälchen, o f obere,

und u f untere Kanäle in den Mantelklappen, p Peribranchialhöhle (Atrium), sc Coelom

(subchordale Leibeshöhle), s i Prinzipalvene (Subintestinalvene), sk Perichorda (Skelettblatt).