Während nämlich die Abschnürung des Linsensäckchens und die

Einstülpung der primären Augenblase durch dieses letztere von

außen her erfolgt, bildet sich gleichzeitig von unten her eine

andere Einstülpung, welche von dem Hautfaserblatte, und zwar von

dessen oberflächlichstem Teile — also von der Lederplat te des

Kopfes -li ausgeht. Hinter und unter der Linse wächst ein leistenförmiger

Fortsatz der Cutisplatte empor (Fig. 382 g), stülpt die

becherförmig gewordene primäre Augenblase von unten her ein

und drängt sich zwischen Linse (!) und Netzhaut (i) hinein. Die primäre

Augenblase bekommt so die Form einer Haube. Die Oeffnung

der Haube, welche dem Gesicht entspricht, wird durch die Linse

ausgefüllt. Diejenige Oeffnung aber, in welcher sich der Hals befinden

würde, entspricht der Einstülpung, durch welche die Lederhaut

zwischen Linse und Retina (innere Haubenwand) hineinwächst.

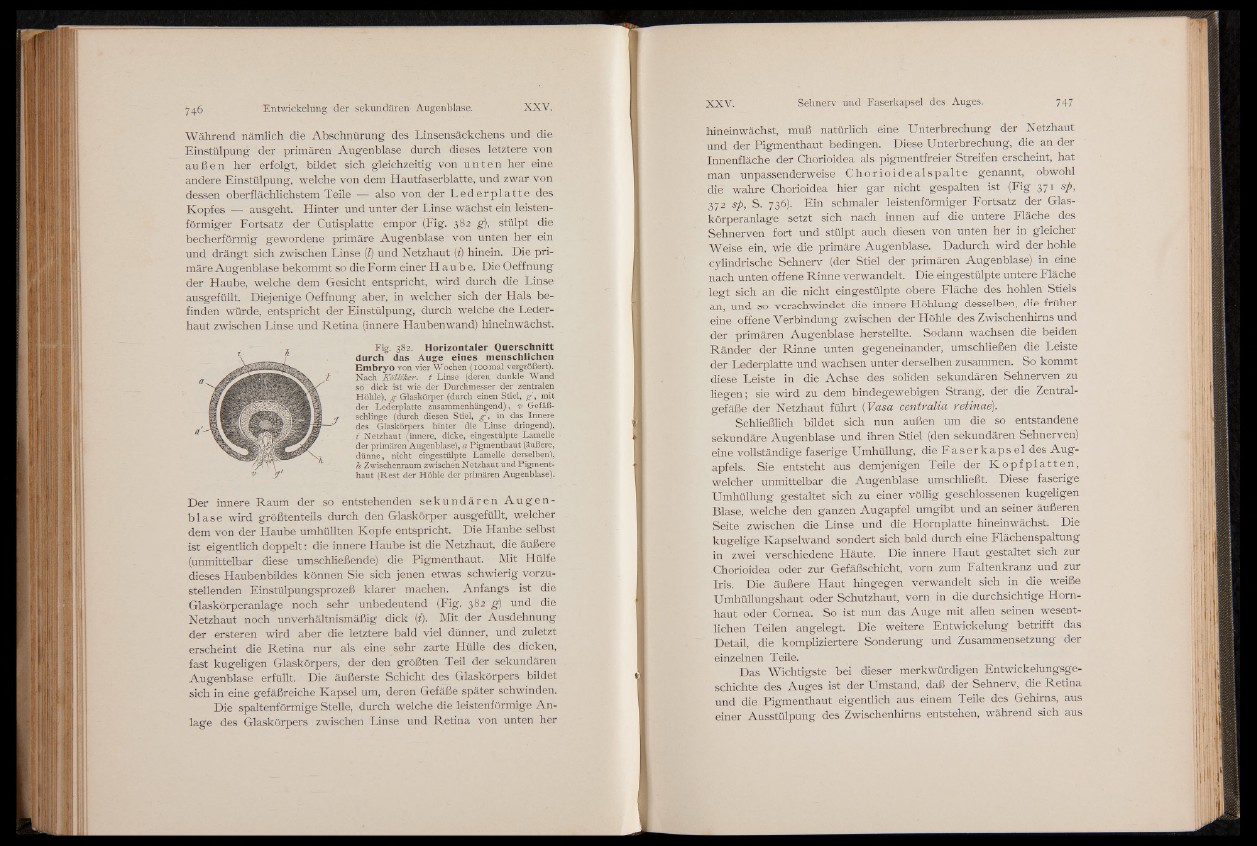

Fig. 382. Horizontaler Querschnitt

durch das Auge eines menschlichen

Embryo von vier Wochen (loomal vergrößert).

Nach K ö llik er. t Linse (deren dunkle Wand

so dick ist wie der Durchmesser der zentralen

Höhle), g Glaskörper (durch einen Stiel, g , mit

der Lederplatte zusammenhängend), v Gefäßschlinge

(durch diesen Stiel, g , in das Innere

des Glaskörpers hinter die Linse dringend),

i Netzhaut (innere, dicke, eingestülpte Lamelle

der primären Augenblase), a Pigmentbaut (äußere,

dünne, nicht eingestülpte Lamelle derselben),

h Zwischenraum zwischen Netzhaut und Pigmenthaut

(Rest der Höhle der primären Augenblase).

Der innere Raum der so entstehenden sekundären A u g e n blase

wird größtenteils durch den Glaskörper ausgefüllt, welcher

dem von der Haube umhüllten Kopfe entspricht. Die Haube selbst

ist eigentlich doppelt: die innere Haube ist die Netzhaut, die äußere

(unmittelbar diese umschließende) die Pigmenthaut. Mit Hülfe

dieses Haubenbildes können Sie sich jenen etwas schwierig vorzustellenden

Einstülpungsprozeß klarer machen. Anfangs ist die

Glaskörperanlage noch sehr unbedeutend (Fig. 382 g) und die

Netzhaut noch unverhältnismäßig dick {i). Mit der Ausdehnung

der ersteren wird aber die letztere bald viel dünner, und zuletzt

erscheint die Retina nur als eine sehr zarte Hülle des dicken,

fast kugeligen Glaskörpers, der den größten Teil der sekundären

Augenblase erfüllt. Die äußerste Schicht des Glaskörpers bildet

sich in eine gefäßreiche Kapsel um, deren Gefäße später schwinden.

Die spaltenförmige Stelle, durch welche die leistenförmige Anlage

des Glaskörpers zwischen Linse und Retina von unten her

hineinwächst, muß natürlich eine Unterbrechung der Netzhaut

und der Pigmenthaut bedingen. Diese Unterbrechung, die an der

Innenfläche der Chorioidea als pigmentfreier Streifen erscheint, hat

man unpassenderw'eise Chor ioidealspal te genannt, obwohl

die wahre Chorioidea hier gar nicht gespalten ist (Fig 371 sp,

372 sp, S. 736). Ein schmaler leistenförmiger Fortsatz der Glaskörperanlage

setzt sich nach innen auf die untere Fläche des

Sehnerven fort und stülpt auch diesen von unten her in gleicher

Weise ein, wie die primäre Augenblase, Dadurch wird der hohle

cylindrische Sehnerv (der Stiel der primären Augenblase) in eine

nach unten offene Rinne verwandelt. Die eingestülpte untere Fläche

legt sich an die nicht eingestülpte obere Fläche des hohlen Stiels

an, und so verschwindet die innere Höhlung desselben, die früher

eine offene Verbindung zwischen der Höhle des Zwischenhirns und

der primären Augenblase herstellte. . Sodann wachsen die beiden

Ränder der Rinne unten gegeneinander, umschließen die Leiste

der Lederplatte und wachsen unter derselben zusammen. So kommt

diese Leiste in die Achse des soliden sekundären Sehnerven zu

liegen; sie wird zu dem bindegewebigen Strang, der die Zentralgefäße

der Netzhaut führt (Vasa centralia retinae).

Schließlich bildet sich nun außen um die so entstandene

sekundäre Augenblase und ihren Stiel (den sekundären Sehnerven)

eine vollständige faserige Umhüllung, die Fa s e rkaps e l des Augapfels.

Sie entsteht aus demjenigen Teile der Ko p fp l a t t en ,

welcher unmittelbar die Augenblase umschließt. Diese faserige

Umhüllung gestaltet sich zu einer völlig geschlossenen kugeligen

Blase, welche den ganzen Augapfel umgibt und an seiner äußeren

Seite zwischen die Linse und die Hornplatte hineinwächst. Die

kugelige Kapselwand sondert sich bald durch eine Flächenspaltung

in zwei verschiedene Häute. Die innere Haut gestaltet sich zur

Chorioidea oder zur Gefäßschicht, vorn zum Faltenkranz und zur

Iris. Die äußere Haut hingegen verwandelt sich in die weiße

Umhüllungshaut oder Schutzhaut, vorn in die durchsichtige Hornhaut

oder Cornea. So ist nun das Auge mit allen seinen wesentlichen

Teilen angelegt. Die ^weitere Entwickelung betrifft das

Detail, die kompliziertere Sonderung und Zusammensetzung der

einzelnen Teile.

Das Wichtigste bei dieser merkwürdigen Entwickelungsgeschichte

des Auges ist der Umstand, daß der Sehnerv, die Retina

und die Pigmenthaut eigentlich aus einem Teile des Gehirns, aus

einer Ausstülpung des Zwischenhirns entstehen, während sich aus