des ganzen Körpers abgibt, sammeln sich wieder in einem großen

venösen Gefäße, welches sich an die untere Seite des Darmes begibt

und hier als Da rmv ene bezeichnet werden kann (Vena

subintestinalis, Fig. 245 o, 247 E; Taf. XVIII, Fig. 13 v; Taf. XIX,

Fig. 15 v). Sie geht weiter über auf den Leberschlauch, bildet

hier eine Art Pfortader, indem sie den Leberblindsack > mit einem

feinen Gefäßnetz umspinnt, und geht dann als Lebervene in einen

nach vorn .gerichteten Stamm über, den wir Hohlvene nennen

können (Fig. 245 n). Dieser letztere tritt direkt wieder an die

Bauchseite des Kiemenkorbes und geht hier unmittelbar in die als

Ausgangspunkt angenommene Kiemenarterie über. Wie eine ringförmig

geschlossene Wasserleitung geht dieses unpaare Hauptgefäßrohr

des Amphioxus längs des Darmrohres durch seinen ganzen

Körper hindurch und pulsiert in seiner ganzen Länge oben und

unten. Ungefähr innerhalb einer Minute wird’ so. das farblose Blut

durch den .ganzen Körper des Tierchens hindurch getrieben. Wenn

das obere Rohr sich pulsierend zusammenzieht, füllt sich das untere

mit Blut, und umgekehrt. Oben strömt das Blut von vorn nach

hinten, unten hingegen von hinten nach vom. Das ganze lange

Gefäßrohr, welches unten längs der Bauchseite des Darmrohres

verläuft, und welches venöses Blut enthält, kann als Haupt v ene

(Vena principalis) bezeichnet und mit dem sogenannten B a u c h g

e f ä ß der Würmer verglichen werden. Hingegen ist das lange

gerade Gefäßrohr, welches oben längs der Rückenlinie des Darmrohres

zwischen diesem und der Chorda verläuft, und welches

arterielles Blut enthält, einerseits offenbar identisch mit der

Aorta der übrigen Wirbeltiere oder der Haupt a r t e r ie (Arteria

principalis)-, andererseits kann man dasselbe mit dem sogenannten

R ü c k e n g e f ä ß der Würmer vergleichen. ,

Schon Johannes Müller erkannte diese wichtige Ueberein-

stimmung in der Bildung des Blutgefäßsystems beim Lanzettierchen

und bei den Würmern. Er hob namentlich die An a lo g i e beider,

ihre phys iol c fg i s che Aehnlichkeit, hervor, indem das Blut in

beiden durch die pulsierenden Zusammenziehungen der großen

Gefäßröhren in ihrer ganzen Länge fortgetrieben wird, nicht durch

ein zentralisiertes Herz, wie bei allen übrigen Wirbeltieren. Indessen

ist dieser wichtige Vergleich wohl mehr als eine bloße

Analogie. Er besitzt wahrscheinlich die tiefere Bedeutung einer

wahren Homo lo g ie und beruht auf einer morphologischen

Uebereinstimmung der verglichenen Organe. Wir erfahren demnach

durch den Amphioxus, daß die Aorta, die unpaare, zwischen

Darm und Chorda verlaufende Haupt a r t e r ie der Wirbeltiere

(Arteria principalis), ursprünglich aus dem R ü c k e n g e f ä ß älterer

Wurmtiere entstanden ist. Hingegen ist das Bau ch g e f ä ß der

letzteren nur noch in der unpaaren, unten am Darm verlaufenden

Da rmv ene des Amphioxus(und ihrer vorderen Fortsetzung:

Pfortader, Lebervene, Hohlvene, Kiemenarterie) erhalten. Bei allen

übrigen Wirbeltieren tritt diese Darmvene (ursprünglich das venöse

Hauptgefäß oder die Vena principalis) im entwickelten Tierkörper

ganz hinter anderen Venen zurück.

Sehr wichtige und eigentümliche morphologische Verhältnisse

zeigt beim Amphioxus das Coelom oder die Leibeshöhle. Ihre

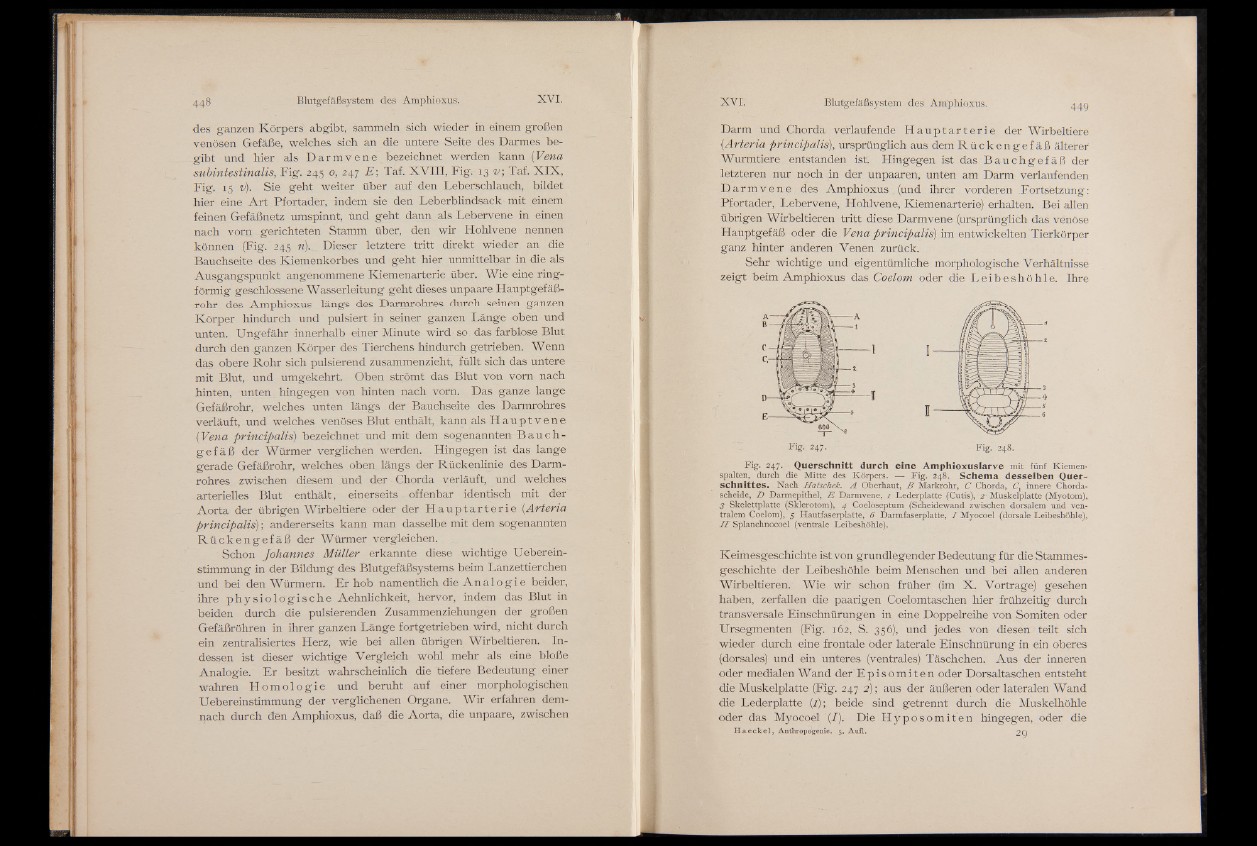

Fig. 247. Querschnitt durch eine Amphioxuslarve mit fünf Kiemenspalten,

durch die Mitte des Körpers. — Fig. 248. Schema desselben Querschnittes.

Nach Hatschek. A Oberhaut, B Markrohr, C Chorda, C, innere Chordascheide,

D Darmepithel, E Darmvene, 1 Lederplatte (Cutis), 2• Müskelplatte (Myotom),

3 Skelettplatte (Sklerotom), 4 Coelöseptum (Scheidewand zwischen dorsalem und ventralem

Coelom), 5 Hautfaserplatte, 6 Darmfaserplatte, I Myocoel (dorsale Leibeshöhle),

I I Splanchnocoel (ventrale Leibeshöhle).

Keimesgeschichte ist von grundlegender Bedeutung für die Stammesgeschichte

der Leibeshöhle beim Menschen und bei allen anderen

Wirbeltieren. Wie wir schon früher (im X. Vortrage) gesehen

haben, zerfallen die paarigen Coelomtaschen hier frühzeitig durch

transversale Einschnürungen in eine Doppelreihe von Somiten oder

Ursegmenten (Fig. 162, S. 356), und jedes von diesen teilt sich

wieder durch eine frontale öder laterale Einschnürung in ein oberes

(dorsales) und ein unteres (ventrales) Täschchen. Aus der inneren

oder medialen Wand der Episomi ten oder Dorsaltaschen entsteht

die Muskelplatte (Fig. 247 2); aus der äußeren oder lateralen Wand

die Lederplatte (/); beide sind getrennt durch die Muskelhöhle

oder das Myocoel '(/). Die Hyposomi ten hingegen, oder die

H a e ck e l, Anthropogenie. 5. Aufl. 20