dieser zur Kloake gestaltet. Jedoch ist diese Einmündung der

Urnierengänge in den Darmkänal phylogenetisch als ein sekundäres

Verhältnis zu betrachten. Ursprünglich münden sie, wie

die Cyclostomen deutlich beweisen, ganz unabhängig vom Darmkanal

durch die äußere Bauchhaut aus.

Während bei den Myxinoiden die Urnieren zeitlebens jene

einfache kammförmige Bildung beibehalten und ein Teil derselben

b e i

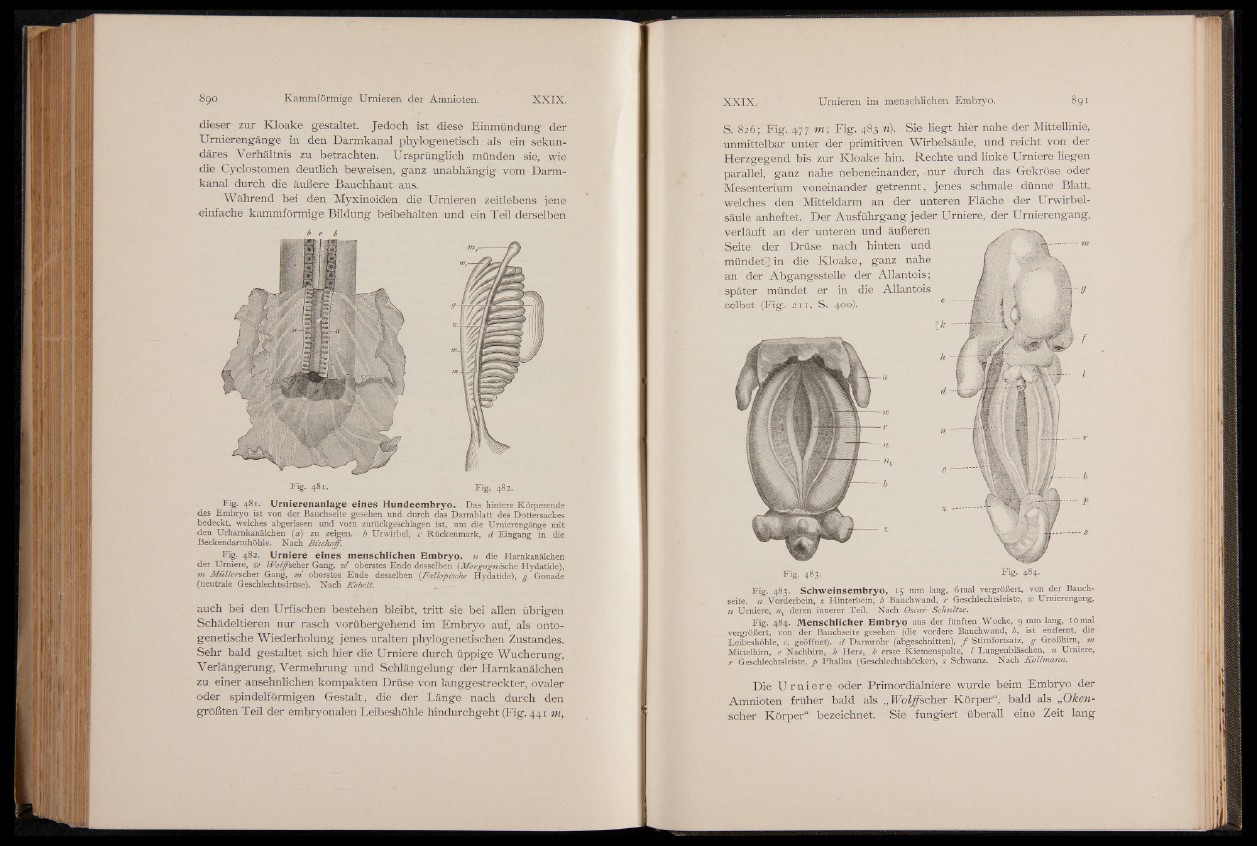

Fig. 481. Fig. 482.

Fig. 481. Urnierenanlage eines Hundeembryo. Das hintere Körperende

des Embryo ist von der Bauchseite gesehen und durch das Darmblatt des Dottersackes

bedeckt, welches abgerissen und vom zurückgeschlagen ist, um die Urnierengänge mit

den Urhamkanälchen (a) zu -zeigen, b Urwirbel, c Rückenmark, d Eingang in die

Beckendarmhöhle. Nach BüchojJ.

Fig. 482. Urniere eines menschlichen Embryo, u die Harnkanälchen

der Umiere, w Wölfischer Gang, w oberstes Ende desselben (Morgagntsche Hydatide),

m MüllerscheT Gang, m oberstes Ende desselben (Fallopische Hydatide), g Gonade

(neutrale Geschlechtsdrüse). Nach Kobelt.

auch bei den Urfischen bestehen bleibt, tritt sie bei allen übrigen

Schädeltieren nur rasch vorübergehend im Embryo auf, als onto-

genetische Wiederholung jenes uralten phylogenetischen Zustandes.

Sehr bald gestaltet sich hier die Urniere durch üppige Wucherung,

Verlängerung, Vermehrung und Schlängelung der Harnkanälchen

zu einer ansehnlichen kompakten Drüse von langgestreckter, ovaler

oder spindelförmigen Gestalt, die der Länge nach durch den

größten Teil der embryonalen Leibeshöhle hindurchgeht (Fig. 441 m,

S, 826; Fig. 477 m; Fig. 483 n). Sie liegt hier nahe der Mittellinie,

unmittelbar unter der primitiven Wirbelsäule, und reicht von der

Herzgegend bis zur Kloake hin. Rechte und linke Urniere liegen

parallel, ganz nahe nebeneinander, -nur durch das Gekröse oder

Mesenterium voneinander getrennt, jenes schmale dünne Blatt,

welches den Mitteldarm an der unteren Fläche der Urwirbel-

säule anheftet. Der Ausführgang jeder Urniere, der Urnierengang,

verläuft an der unteren und äußeren

Seite der Drüse nach hinten und

mündet?) in die Kloake , ganz nahe

an der Abgangsstelle der Allantois;

später mündet er in die Allantois

selbst (Fig. 211, S. 400);

Fig. 483. Fig. 484.

Fig. 483. Schweinsembryo, 15 mm lang, 6mal vergrößert, von der Bauchseite.

a Vorderbein, z Hinterbein, b Bauchwand, r Geschlechtsleiste, w Urnierengang,

n Urniere, nt deren innerer Teil. Nach Oscar Schnitze.

Fig. 484. Menschlicher Embryo aus der fünften Woche, 9 mm lang, 10 mal

vergrößert, von der Bauchseite gesehen (die vordere Bauchwand, b, ist entfernt, die

Leibeshöhle, c, geöffnet), d Darmrohr (abgeschnitten), f Stimfortsatz, g Großhirn, m

Mittelhirn, e Nachhirn, h Herz, k erste Kiemenspalte, l Lungenbläschen, n Umiere,

r Geschlechtsleiste, j> Phallus (Geschlechtshöcker), s Schwanz. Nach Kollm ann.

Die Urnie r e oder Primordialniere wurde beim Embryo der

Amnioten früher bald als „ Wolff scher Körper“, bald als „Oken-

scher Körper“ bezeichnet. Sie fungiert überall eine Zeit lang